L’Empreinte de Frankenstein – Freddie Francis

|

The Evil of Frankenstein. 1964.Origine : Royaume-Uni

|

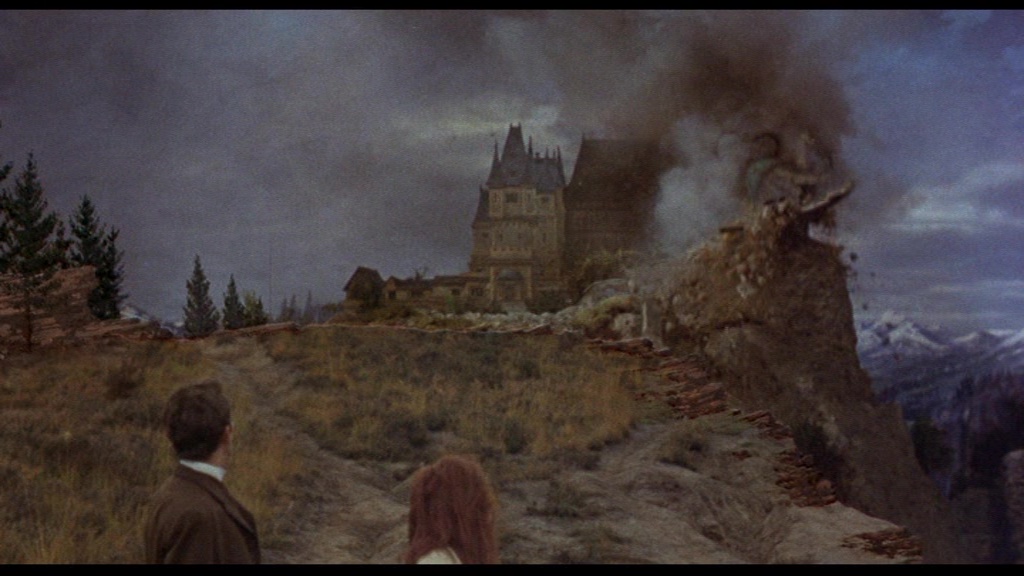

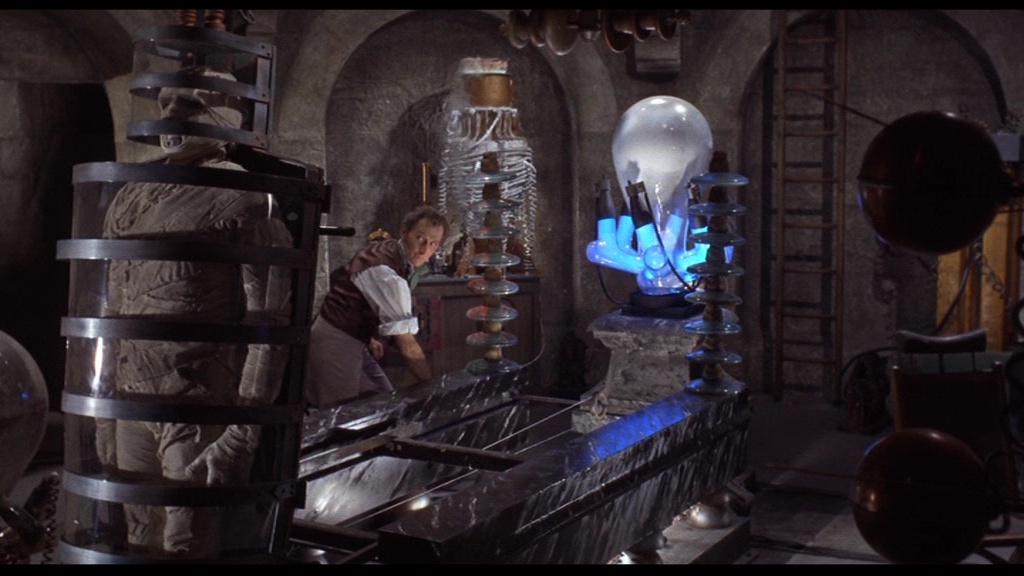

Reclus dans un vieux moulin perdu au fin fond d’une forêt, Victor Frankenstein poursuit ses expérimentations, épaulé par son fidèle Hans. Sauf que voler des cadavres ne passe pas inaperçu et il s’attire bientôt les foudres du prêtre du village voisin. Contraint de s’enfuir, le baron décide, à la grande incompréhension de Hans, de retourner au château familial, sis en surplomb de la ville de Karlstadt. Ses recherches coûtent cher et il escompte vendre ses biens dans le but de se reconstituer une trésorerie. Sur place, Frankenstein retrouve son laboratoire presque intact et, plus inattendu, sa première créature, prisonnière d’une gangue de glace sur les hauteurs de la montagne voisine. Reprenant espoir, il s’empresse de la réanimer mais elle ne répond pas aux stimuli électro-magnétiques. Il lui faut donc trouver un autre moyen pour parvenir à ses fins.

On peut avoir donné un second souffle au cinéma d’horreur par une approche plus frontale et colorée et s’effrayer de l’audace de certains de ses auteurs et réalisateurs. A sa sortie, La Revanche de Frankenstein a fait l’effet d’une douche froide. Trop noir, trop perturbant. Si Terence Fisher n’en a pas moins continué à tourner pour la Hammer (La Malédiction des pharaons, Le Chien des Baskerville, The Man Who Could Cheat Death, Les Étrangleurs de Bombay etc), le baron Victor Frankenstein a quant à lui été remisé aux oubliettes, puni pour ses écarts de conduite. Lorsque la Hammer revient au personnage en 1964, ni Terence Fisher, ni Jimmy Sangster ne sont convoqués. A cela une raison simple, L’Empreinte de Frankenstein s’apparente à un pas de côté, même si la présence de Peter Cushing dans la défroque du baron pourrait instiller le doute. A Terence Fisher succède donc Freddie Francis, nouveau venu au sein de la firme et pour laquelle il a déjà réalisé le thriller Paranoiac. Il revient sur le travail accompli par son prédécesseur en synthétisant et remaniant à sa manière le contenu de Frankenstein s’est échappé à la faveur d’une replongée dans les souvenirs du baron pour ensuite développer sa propre histoire, plus conforme dans l’esprit aux films de la Universal.

L’Empreinte de Frankenstein démarre dans l’horreur pure. Le cadavre d’un père de famille gît sur la table de la pièce principale d’une humble demeure, dans l’attente des paroles réconfortantes que ne manquera pas de prononcer le prêtre du village que la veuve du défunt est allée chercher. Dans l’intervalle, la petite fille du couple, descendue veiller sur son père, voit, épouvantée, la dépouille paternelle glisser irrémédiablement le long de la table comme happée par une force extérieure. En guise de force extérieure, un vieux poivrot en service commandé. Dès les premiers plans, Freddie Francis frappe fort. La fillette se retrouve plongée en plein cauchemar, digne d’un séjour en maison hantée. Des rafales de vent s’engouffrent dans la demeure et éteignent d’un souffle les bougies, plongeant ainsi la gamine dans l’obscurité, sous le martèlement incessant des volets qui claquent. Dehors, à la nuit tombée, la forêt hivernale aux arbres décharnés se fait oppressante. La seule âme qui vive aux alentours que rencontre la gamine en détresse est le visage glaçant du baron Victor Frankenstein, venu vérifier que l’homme qu’il emploie s’acquitte de sa tache. Un cap a été franchi dans le macabre. Les petites mains du baron n’attendent même plus que les familles aient fait leur deuil pour s’emparer des cadavres. Frankenstein réprouve cette méthode mais s’en accommode. Nécessité fait loi. L’attrait principal des Frankenstein de la Hammer réside dans la personnalité du baron et son évolution au fil des films. Sous la férule de Freddie Francis, Victor tend à la misanthropie. Lui-même résume sa situation par cette supplique “Mais pourquoi ne me laisse t-on pas tranquille ?“. Réfractaire à toute remise en question, il met ses échecs sur le dos des autorités (ecclésiastiques comme judiciaires) alors qu’ils découlent en grande partie de ses propres errements. Cela tient d’une part à sa déontologie flottante mais aussi à sa vanité. Il va de soit que dérober des cadavres encore chauds ne contribue pas à susciter la bienveillance de la population envers ses expérimentations. Et croire qu’il peut contrôler sa création à sa guise, lui niant de fait toute forme d’intelligence, le conduit au devant de nombreuses désillusions. Il conserve ici un côté chien fou qui le rend imprévisible. Capable d’une grande pondération, il peut entrer dans une rage folle sans crier gare, au grand désarroi de son assistant Hans. Victor Frankenstein demeure un impulsif qui voit rouge dès que quelqu’un contrecarre ses plans (le curé du début manque de se faire étrangler après avoir entrepris le saccage du laboratoire de campagne) ou qu’il soit pris en flagrant délit de vol (le bourgmestre de Karlstadt arborant une chevalière ayant appartenu au baron). Des réactions excessives qui paradoxalement contribuent à l’humaniser. Derrière la froideur du scientifique et son côté frustre point une once d’empathie envers son prochain. Ainsi s’enquit-il de connaître les raisons qui poussent Hans à le suivre dans ses mésaventures plutôt que de mener une vie paisible loin de lui, ou prend-il bien soin de préserver la vagabonde de la colère de sa créature, même s’il agit avec brusquerie. Le retour en arrière amorcé par le film permet de dépeindre un baron qui n’a pas encore basculé dans la démence criminelle. Et suivant cette relecture, il n’a même pas été condamné à mort à l’issue de l’évasion de sa créature (elle n’a tué que des moutons pour se nourrir) mais a été seulement banni. En somme, les hauts dignitaires de la ville ont profité de la situation pour se débarrasser d’une personnalité écrasante.

L’Empreinte de Frankenstein renoue avec une certaine tradition “hammerienne” en cela qu’elle fustige cette aristocratie arriviste, davantage disposée à se vautrer dans l’opulence qu’à œuvrer pour le bien commun. Bannir Victor Frankenstein a permis à certains de gravir les échelons, comme le chef de la police d’alors devenu entretemps le bourgmestre de la ville. Au passage, il s’est largement servi dans les biens du baron, lui volant jusqu’à son lit et sa garde-robe. Le retour inopiné du nobliau met donc en péril ses richesses bien mal acquises et c’est à ce titre que l’édile cherche d’abord à s’en débarrasser. La bourgeoisie locale n’a finalement que faire des expérimentations du baron, lesquelles relèvent désormais de la légende populaire véhiculée par des saltimbanques, à l’image de Zoltan, le grand hypnotiseur. Une légende à laquelle l’entreprise vengeresse de ce dernier s’empresse de redonner chair. Tout génial qu’il puisse être, Victor Frankenstein se heurte à l’impossibilité de ranimer sa créature autrement que par l’entremise d’un homme de spectacle. Plus douloureux encore, celle-ci, une fois réanimée, ne répond à aucune de ses injonctions. Zoltan a créé un lien unique et durable avec la créature qui de fait devient sa créature. Pourtant, le film joue peu de cette opposition. Frankenstein semble prendre son mal en patience, comme s’il attendait son heure. En réalité, Zoltan n’existe qu’en tant que contrepoint maléfique du baron. Porté sur la bouteille et rongé par le ressentiment dû à son exclusion de la ville par les autorités, il se sert de la créature pour assouvir ses plus noirs desseins. S’enrichir d’abord, se venger ensuite. Il personnifie cet impondérable qui une fois de plus conduit le baron dans l’impasse. Sous son impulsion, la créature devient réellement ce monstre inarrêtable (se hisser à l’étage de la maison du bourgmestre ne présente aucune difficulté en dépit de sa démarche claudicante) et violent. Insidieusement, le lien qui unit la créature à Zoltan prend une dimension héréditaire, le monstre développant soudain une égale appétence pour l’alcool. Elle laisse entrapercevoir par ailleurs une forme de reconnaissance envers la sauvageonne pour les soins et l’attention qu’elle lui prodigue. Il y a toujours présent dans les créations de Frankenstein une lueur de vie, au-delà de l’aspect purement moteur de la chose, qui rend d’autant plus douloureux ses échecs. Il est dans le vrai mais n’utilise ni les bonnes méthodes ni les bons moyens. Et surtout, sa haute estime de lui-même demeure un frein à sa réussite. Si le final exclut toute colère populaire (définitivement, la population se fiche comme d’une guigne de ce qui peut bien se tramer au château), il renoue néanmoins avec la confrontation entre le créateur et sa créature. Pas un affrontement en bonne et due forme mais plutôt l’expression d’une incompréhension tenace entre la créature qui souffre de sa condition et son créateur qui ne peut que constater, impuissant, à l’évanouissement de ses rêves de grandeur.

Toute l’intrigue de L’Empreinte de Frankenstein est parcourue par cette idée de retour en arrière, cette volonté de corriger les erreurs passées. Toutefois, la malédiction frappe immanquablement ce cher baron qui ne peut qu’effleurer l’idéal qu’il s’est fixé avant d’échouer. Néanmoins, il y a toujours nulle trace de componction chez lui, signe commun aux trois interprétations qu’en donne Peter Cushing, avec un égal bonheur et une indéniable inventivité. Dans un registre différent de son prédécesseur, Freddie Francis accomplit du bon travail. Peut-être un peu trop tourné sur le passé, le film ne compte aucun personnage féminin fort (la sauvageonne est condamnée au silence par son mutisme et la femme du bourgmestre réduite à son opulente poitrine) et n’apporte finalement aucune vision singulière d’une histoire qu’on commence à connaître par cœur. Le plaisir reste présent mais l’effet de surprise s’est estompé.