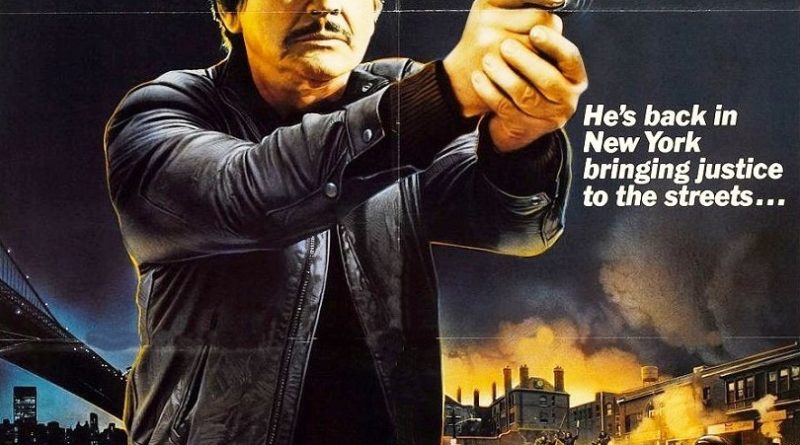

Le Justicier de New York – Michael Winner

|

Death Wish 3. 1985Origine : États-Unis

|

Tout juste sorti de l’avion qui vient de le ramener à New York, Paul Kersey téléphone à l’ami qu’il est venu voir. S’il n’y a personne au bout du fil, juste des bruits bizarres, c’est bien sûr parce que l’ami en question est en train de se faire assassiner. Paul se rue sur place, et la police le découvre avec le cadavre dans les bras. Envoyé en cellule, le « vigilante » soi-disant retiré des affaires se chamaille avec un chef de gang (qui se révélera être celui qui a ordonné l’assassiné du bon copain) puis se retrouve devant Shriker, le chef de la police (Ed Lauter), qui lui propose un marché. La liberté contre un coup de main discret donné à la police new-yorkaise débordée. Paul accepte. Par contre, en ce qui concerne la confidentialité, j’ai bien peur que Shriker devra bientôt s’asseoir sur ses promesses.

Pour ce troisième volet de la saga du Justicier dans la ville, marquant les adieux de Michael Winner à la série, plus besoin de se triturer les méninges pour savoir si nous sommes face à un pamphlet sécuritaire. En nous montrant alternativement le meurtre du copain de Paul et l’arrivée de ce dernier (qui rappelons-le a à peine le temps de poser le pied en territoire new-yorkais qu’il apprend déjà la mort d’un proche), le montage parallèle ouvrant le film annonce clairement l’ambition avant tout spectaculaire de cette séquelle. Dans le New York qu’elle nous présente, la délinquance n’y est plus seulement omniprésente : elle est pratiquement au pouvoir ! On ne peut plus guère parler de laxisme de la part de la police, qui semble mûre pour œuvrer en république bananière si l’on en juge à la façon dont Paul est embarqué manu militari sans l’ombre d’une demande d’explication. Winner s’intéresserait-il cette fois à la corruption policière plus qu’aux criminels ? Pas du tout. L’arrestation injustifiée de Paul n’était qu’une façon de faire ressentir l’injustice, comme il y en aura bien d’autres au cours de l’heure et demi qui va suivre, souvent par le biais de la mort d’un « gentil ». Aucune n’est franchement convaincante, ni dans l’impact émotionnel sur le spectateur ni dans le cheminement intellectuel dans l’escalade de la violence guidée par Kersey. En revanche, cela fait des scènes de violence à peu de frais et annonce la réplique d’un héros auquel se joignent petit à petit et plus ou moins passivement les habitants terrorisés du quartier (un couple juif, un couple latino, un ancien militaire, un jeune noir… tout pour éviter d’être accusé de racisme) qui ne lui en veulent pas d’avoir été indirectement la source de représailles. Ce quartier est arrivé au point de rupture, et Kersey arrive comme le messie, prêt à être acclamé par la foule en délire qui depuis ses fenêtres applaudit la mort par balles d’un des pires gangster du coin. Winner est très loin de la noirceur du film original, dans lequel Kersey faisait profil bas et incarnait un « monsieur tout le monde » poussé à bout par dépit. Ici, tout se déroule au vu et au su de tous jusqu’à cet incroyable climax qui prend des allures de guerre urbaine -pas de guérilla, une vraie guerre-, avec les armes qui vont avec : cocktails Molotov, mitraillettes, grenades, lance-grenades dont l’utilisation forcément explosive s’est ajoutée à celle des armes blanches (pour un peu de gore) et de divers gros calibres, dont le symbolique et surpuissant .475 Wildey Magnum, seul ami de Kersey qui ne soit pas condamné à crever dans les 5 minutes. Plus qu’aux Rambo auxquels certains l’ont comparé, Le Justicier de New York ressemble en fait énormément au cinéma d’exploitation italien fait de démesure et de complaisance. Ce qui est assez ironique, compte tenu que ce cinéma doit lui-même beaucoup au premier Justicier dans la ville. Mais pouvait-il en être autrement après deux films dont les propos étaient finalement peu de choses aux yeux du public, en tout cas comparés au plaisir d’assister à un film d’action ?

Quelque part entre le « poliziesco » et le film de gangs post-apocalyptiques façon Les Guerriers du Bronx se trouve donc ce troisième Justicier dans la ville, qui troque les sinistres bas-fonds new-yorkais contre un vaste champ de ruines en fait situé à Londres pour réduire les coûts de production. De même, les criminels deviennent une bande de punks définis par leur allure grotesque et leur comportement outrageusement cabotin. Face à eux, Bronson est tout aussi monolithique que dans l’opus précédent, et avouons qu’ayant atteint la soixantaine ce ne sont pas ses prouesses physiques qui vont marquer les esprits. Le voir courir derrière un jeune sauvageon suffit à nous essouffler par procuration. D’où la prédominance des armes et des quelques bons mots, histoire de ne pas laisser Kersey se faire totalement distancer par un Harry Callahan qui lui non plus n’avait alors pas rendu les armes. Nous sommes après tout au milieu des années 80 et nous assistons à un spectacle produit par Golan et Globus sous la bannière de la Cannon… Winner nous a tout de même préservé de ce penchant « fier à bras » que l’on retrouve dans bien des films du tandem, et si le côté guerrier nous ramène par bien des côtés aux divagations patriotiques en vigueur à cette époque (d’autant plus que l’ami de Kersey était un ancien combattant de la guerre de Corée, avec décorations et photos nostalgiques accrochées au mur) la façon dont le film est conçu se rapproche davantage au cinéma italien. Bête et méchant, sans aucune retenue perceptible et même avec un entrain enjoué que l’on retrouve jusque dans la musique, signée ici Jimmy Page, comme dans le film précédent. Il n’en faut à vrai dire pas plus pour être séduits par l’ensemble, d’autant plus que comme dans le cinéma d’un Umberto Lenzi, nous retrouvons ce sens du montage anarchique calant telle ou telle séquence de violence gratuite au moment opportun, ce qui permet à la fois de vivifier un peu le rythme tout en gardant un effet de surprise appréciable. Au-delà même de l’action sous toutes ses formes, c’est ce qui fait l’intérêt de ce genre de films : la liberté du réalisateur est aussi celle du spectateur, qui se retrouve ainsi extirpé d’un schéma conventionnel. Un scénario peut très bien être cousu de fil blanc sans pour autant conduire à la lassitude. Pour cela, il faut que le réalisateur parvienne à démontrer son envie de réaliser un tel film, ce qui passe essentiellement par le montage, mais aussi par les acteurs, la musique, la mise en scène (car il ne faudrait pas que chaque effet choc tombe à plat faute d’être placé en contexte adéquat)… Sur tous ces points, Winner assure plus que le minimum, et après Un justicier dans la ville 2 assez terne, faisant la transition entre la noirceur du premier et la bonhommie de celui-ci, il quitte sa série sur une note certes sans grande ambition mais en tous cas attrayante.