La Maison qui tue – Peter Duffell

|

The House That Dripped Blood. 1971Origine : Royaume-Uni

|

L’Inspecteur Holloway débarque dans un patelin de la campagne anglaise pour y enquêter sur la disparition inquiétante de l’acteur Paul Henderson. La star de l’épouvante était là pour un tournage, et elle avait investi un douillet cottage reculé en plein bois qui lui avait été loué par un agent immobilier du nom de Stoker. Se tournant vers ce dernier, l’émissaire de Scotland Yard se voit répondre que le sort d’Henderson n’est guère étonnant et que c’est la maison elle-même qui en est probablement la cause. Car derrière son charme rustique se cache un lourd passif : avant Henderson, les trois précédents occupants ont tous connus un sort peu enviable…

Tranchant un peu avec les fils rouges de ses deux prédécesseurs, celui de ce troisième film à sketchs de la Amicus s’éloigne quelque peu des artifices fantastiques traditionnels. Certes pas bien loin : il suffit que l’agent immobilier se soit lancé sur le sujet de la maison maudite pour que le surnaturel pointe le bout de son nez. N’empêche : malgré son nom évocateur, Stoker n’est ni le funeste tireur de tarots du Train des épouvantes ni le glaçant Monsieur Loyal du Jardin des tortures. De même, son auditoire n’est pas un groupe d’individus s’apprêtant à connaître leurs destins respectifs, mais un simple flic sceptique. Le côté ironico-moralisateur que revêtaient ainsi les précédents films -et que d’autres reprendront- est ainsi évacué. C’est que La Maison qui tue vise moins à souligner les vices de tout un chacun qu’à faire ressortir des traits de caractères pas forcément négatifs que la demeure va s’évertuer à exploiter. Postulat qui pourrait laisser songer à une maison hantée, mais ce n’est pas exactement le cas non plus… En fait, cette histoire de maison malveillante tient plus de l’argument unificateur que d’un réel projet narratif. Remplaçant Freddie Francis parti perdre son temps outre-Atlantique sur un projet qui ne se fera pas, le novice Peter Duffell semble ne pas faire grand cas de la parenté unissant les films à sketchs de la Amicus et les bandes-dessinées horrifiques auxquelles Freddie Francis montrait une certaine déférence. Il aligne une suite de sketchs assez disparates, le fil rouge venant même se conclure dans le prolongement du dernier d’entre eux (la fameuse enquête sur la disparition d’Henderson). Et pourtant, tout comme pour Le Jardin des tortures, le scénariste est ici Robert Bloch, qui adapte ses propres nouvelles. On retrouve indéniablement sa patte dans la plupart des sketchs, mais à des degrés divers. Le problème est que La Maison qui tue a été conçue par des hommes n’ayant pas la même vision d’ensemble : si Bloch est fidèle à lui-même, Peter Duffell n’est pas Freddie Francis et n’est que modérément enthousiasmé par l’horreur traditionnelle (il ne fera d’ailleurs pas long feu dans le genre). En revanche, il apprécie l’humour -pas forcément noir-, et il a tenté de le transmettre à son film, avec un paroxysme atteint lors du dernier sketch. Ceci au grand dam des pontes de la Amicus, dont Max Rosenberg, qui a dans son dos entreprit de remonter le film pour le rendre plus horrifique. Un mariage de trois individualités -pas forcément à couteaux tirés- pour un film qui oscille tant stylistiquement que qualitativement.

« Method for Murder » nous présente l’écrivain d’épouvante Charles Hillyer (campé par Denholm Elliott) qui avec sa femme Alice vient occuper la « maison qui tue » où il espère écrire son prochain roman. Et il est enthousiasmé dès les premières pages par son personnage de Dominic, un fou homicide évadé de l’asile pour étrangler à qui mieux-mieux. Enthousiasmé sinon plus, puisque Charles commence à voir Dominic en chair et en os se balader dans la maison et alentour…

Un tueur fou, un protagoniste principal dont la santé mentale pose question, un dénouement à plusieurs tenants, et un second degré évident incarné par cet étrangleur dont le rire transperce les ténèbres nocturnes… Pas de doute, nous sommes bien ici dans du Robert Bloch. Bien qu’elle n’aille pas très loin en jouant le vieux ressort de la créature qui déborde son créateur, cette histoire a la bonne idée d’être un sketch et donc de miser sur une intensité que Peter Duffell fait vivre en jouant la carte du mystère. Charles est-il fou ? Et si ce n’est pas le cas, comment Dominic peut-il avoir pris forme ? Simple hasard, élément fantastique ou autre ? Et comment Charles peut-il faire comprendre son inquiétude à sa femme alors qu’il est le seul à voir et à entendre le maniaque ? L’écrivain ne sait plus à quel saint se vouer, et il subit autant les assauts de son propre personnage que ceux d’un scénariste et d’un réalisateur de mèche pour le pousser à bout. Aux mystères du premier, le second répond par une habile mise en scène qui fait de la maison un repère bourré de recoins plongés dans l’ombre où Dominic peut se planquer, ricaner et par conséquent instaurer le doute dans l’esprit d’un « héros » qui vacille et qui craint pour la vie de son épouse. A vrai dire, la maison est tout aussi importante dans le sketch que Dominic lui-même, tant l’atmosphère qu’elle développe aide ce dernier à laisser présager de sa présence, qui d’un point de vue physique est finalement assez réduite. Bien qu’il ne soit pas une star de l’épouvante, Denholm Elliott contribue également à la réussite de l’ensemble en incarnant un écrivain « de série B » (Robert Bloch s’auto-parodiant, lui le père d’un Norman Bates dépassant sa propre renommée ?) petit à petit ébranlé et qui tente vaille que vaille de rester les pieds sur terre -notamment en passant par la case « psy »- et en évitant avec bien du mal de céder à la panique. Le britannique typique !

« Waxworks » aborde lui aussi un sujet assez usité par le cinéma d’épouvante : les statues de cire. Visitant le musée des horreurs d’une petite ville, Philip Grayson (Peter Cushing) tombe en fascination devant la statue de Salomé, véritable réplique de la défunte femme qu’il a naguère aimée et que le propriétaire décrit pourtant comme étant la représentation de feue sa propre épouse, exécutée pour meurtre. Ne voulant pas céder à l’obsession, Philip quitte les lieux en se jurant de ne plus y remettre les pieds. Mais il finit par céder, accompagné de son ami Neville qui lui aussi succombe aux mystères de Salomé.

Pour le coup, la maison centrale à tous les sketchs est ici aux abonnées absentes : elle n’est que le lieu de vie de Philip et cède la place à ce musée de cire que Duffell ne prend guère la peine de mettre en valeur, se contentant de jouer d’éclairages aussi violents que les statues macabres qu’ils soulignent. Seule Salomé retient son attention, non sans évoquer d’ailleurs la déesse Atropos, dont l’incarnation était au cœur du fil rouge du Jardin des tortures. Comme elle, Salomé renvoie les personnages à leurs démons intérieurs, qui pour Philip, Neville et même le tenancier du musée se cristallisent dans le souvenir d’une femme morte. Comme ce sera également le cas dans le sketch “Poetic Justice” des Histoires d’outre-tombe (prochain film du cycle de la Amicus), Peter Cushing incarne un homme fragile, bien éloigné des rôles qu’il tient pour la Hammer, et se confronte ici à sa propre vie, puisque sa femme était alors atteinte de la maladie qui allait l’emporter entre les deux films. Difficile pour lui de ne pas faire abstraction de sa situation personnelle alors que son personnage doit faire face -et pas uniquement devant Salomé- au souvenir d’un amour perdu. La tristesse qu’il affiche n’est pas simulée. Malheureusement, et contrairement à « Poetic Justice », le sketch qu’il sert aussi douloureusement n’est guère en mesure de véhiculer son émotion. « Waxworks » n’inspire ni attrait pour ses personnages, ni pour sa mystérieuse « Salomé ». Malgré l’implication de Cushing, son Philip demeure un personnage assez superficiel, et le voir s’émouvoir sur la photo de sa disparue ne suffit pas à rendre crédible la fascination qu’il éprouve pour cette statue qui du reste n’a pour le spectateur rien de particulier, ni dans le fond ni dans la forme (et c’est d’ailleurs commun à tout le film : les effets de maquillage laissent à désirer). Et puis pourquoi s’embarrasser de la présence d’un second couteau, en l’occurrence l’ami Neville, qui n’est qu’une réplique de ce que Philip éprouve déjà ? Tout le sketch semble en fait conçu dans l’unique but de préparer son final, qui pour décevant qu’il soit n’en a pas moins donné l’affiche du film. L’ensemble sonne bien creux et donne l’impression que tout le monde fait grand cas de quelque chose d’anodin. Faute d’avoir su donner de la profondeur psychologique aux personnages (y compris le propriétaire du musée), l’attente jusqu’aux soubresauts finals apparaît bien terne.

Fort de la présence de Christopher Lee, « Sweets to the Sweet » nous présente un père de famille particulièrement guindé et très à cheval sur l’éducation de sa fille Jane dont la vie est jalonnée d’interdits. Fraichement logé dans la « maison qui tue », il refuse de l’envoyer à l’école et préfère embaucher Ann Norton, une enseignante à domicile qui en vient vite à s’opposer aux méthodes éducatives de son rude patron, lequel certifie avoir de bonnes raisons d’agir ainsi.

A nouveau, la maison en elle-même n’est guère utile à ce scénario qui une fois encore se présente sous la forme d’un mystère auquel le dénouement viendra répondre. Mais à la différence du sketch précédent, celui-ci repose sur du concret en s’appuyant notamment sur le personnage de Ann, qui incarne en réalité le spectateur et ses légitimes réactions face aux choix déplacés d’un père tyrannique. D’un côté nous avons une gentille petite fille blonde et de l’autre l’aura d’un acteur spécialisé dans les rôles de vilains et qui joue sur ce registre pour rendre son personnage foncièrement antipathique. Il faut le voir arracher une poupée des mains de sa fille et la jeter au feu, au motif que ce n’est pas un « jouet éducatif » ! Mais évidemment, la réalité justifiera cette attitude et, progressivement, au fur et à mesure des découvertes de Ann, le rapport de force s’inverse entre Jane et son père. Plus que les explications matérielles relevant du fantastique, c’est bien ce renversement qui constitue le point fort d’un sketch où l’une des figures les plus marquantes du cinéma d’horreur passe du statut de bourreau à celui de victime, tandis que cette dernière, ou du moins présumée comme telle au début, finit par le dépasser en cruauté voire en sadisme sous les yeux éberlués de son institutrice. Il va sans dire que Lee est pour beaucoup dans la réussite de ce qui est peut-être bien l’épisode le moins « gothique » du lot, mais aussi le meilleur. Peu porté sur l’horreur en tant que telle, Duffell se fait discret et accompagne ce scénario avec une mise en scène toute en subtilité, intensifiant l’aura tyrannique de Lee et l’innocence de sa fille avant de petit à petit renverser l’image de chacun, non sans un certain humour sardonique assez peu habituel dans les films d’enfants maléfiques.

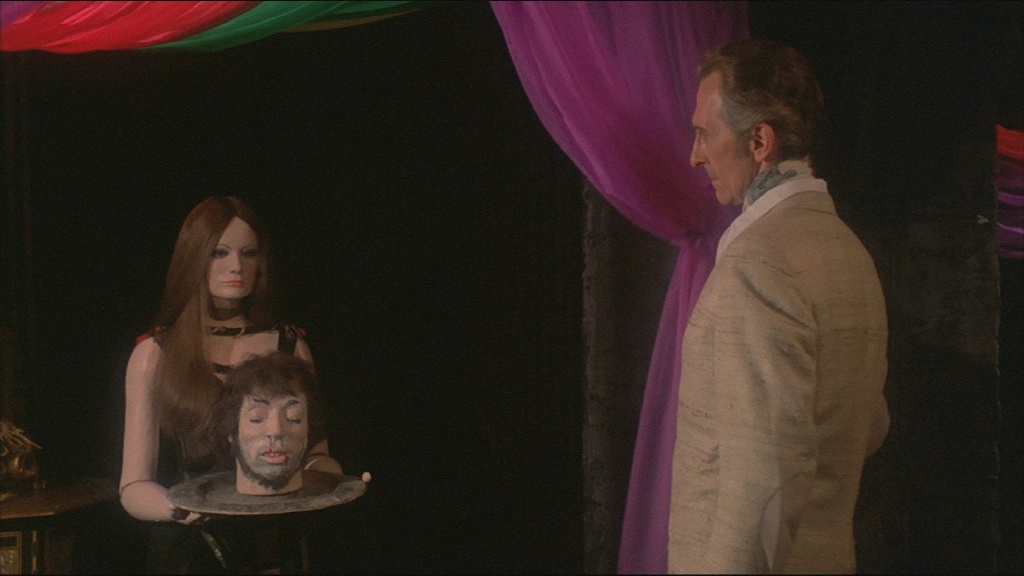

Question valeurs bafouées, « The Cloak » se pose là puisqu’il verse cette fois ouvertement dans la parodie. Et pas une parodie innocente, puisqu’elle s’en prend directement aux films de vampires de la Hammer, clairement évoqués à défaut d’être ouvertement nommés. Lorsque le personnage principal, un acteur star de l’horreur, déclare son aversion pour les films de vampires contemporains, il n’y a guère de place pour le doute. D’autant que le casting de ce sketch contient Ingrid Pitt, qui venait d’apparaître dans The Vampire Lovers et dans Comtesse Dracula pour la Hammer. S’il avait accepté, Christopher Lee aurait même dû incarner ledit personnage principal, mais bien qu’étant de plus en plus réfractaire à incarner Dracula il n’allait pas jusqu’à accepter de cracher dans la soupe. Pour l’anecdote, Vincent Price fut également considéré, et avec son jeu théâtral à la fois lugubre et comique il aurait très bien pu réussir un exercice qui échoit finalement à Jon Pertwee, le troisième docteur Who, qui d’emblée prend le partie de rendre son personnage aussi antipathique que ridicule. Pédant et méprisant, prenant de haut son jeune réalisateur, son décorateur et sa costumière, Paul Henderson se veut l’alpha et l’oméga du jugement en matière de cinéma vampirique. Tant et si bien qu’il prend sur lui et sur ses deniers personnels d’acquérir une cape digne de ce nom auprès d’un brocanteur local. Cape qui transforme Henderson en véritable vampire sitôt qu’il la porte.

Bien qu’il s’en prenne ostensiblement au cinéma de la Hammer, ce sketch -dans lequel « la maison qui tue » joue un rôle minime (apporter une atmosphère macabre)- n’en reprend pourtant pas les codes et autres passages obligés qu’un Roman Polanski détournait dans son Bal des vampires. A ce titre, on peut considérer que « The Cloak » vise davantage à se moquer des vampires au sens large qu’au cinéma qui les met en scène. D’où la focalisation sur le personnage de Henderson, dépassé par une affliction qu’il prétend si doctement maîtriser. Il ne se doutait pas qu’un vampire pouvait être réel, et que lui-même pouvait en devenir un ! Justement bien trop centré sur l’ironie vis à vis de son personnage, Duffell en oublie de parler de la figure du vampire, vue sous le seul prisme de quelques effets un peu faciles associés à Dracula et à ses émules (la cape, les canines, l’absence de reflet dans un miroir, la faculté de voler comme une chauve-souris). Une vision simplificatrice qui est censée rabattre le caquet d’un personnage qui le méritait bien, mais qui échoue à amuser. Les grimaces de Jon Pertwee lorsqu’il se sent dominé par le vampirisme sont loin d’amuser, et même la présence de Ingrid Pitt dans un rôle moins anodin qu’il n’y paraît laisse de marbre. « The Cloak » est une farce : on aurait tort d’y voir un hommage amusé à l’horreur, et tout aussi tort d’y voir une charge véhémente contre le même genre. C’est une simple tentative humoristique ratée, affligée d’un propos « meta » qui ne dépasse pas la simple pique adressée à la concurrence. Raté car ni drôle ni profond, s’appuyant sur des poncifs, ce sketch ne conclut pas le film sur une bonne note et entraîne avec lui le fil rouge qui vient s’y greffer.

Bien qu’il jouisse d’une réputation flatteuse, La Maison qui tue est jusqu’ici l’opus le plus insignifiant du cycle des films à sketchs de la Amicus. Non pas parce que la qualité de ses épisodes s’avère fluctuante, il ne sera pas le seul dans ce cas, mais plutôt parce qu’il lui manque cette patte distinctive typée « EC Comics » : l’alliance de l’horreur et de l’humour noir dans une tonalité générale bon enfant. Duffell aligne des sketchs en s’écartant par trop de ce schéma : « Waxworks » est ainsi bien trop sérieux (malgré l’attitude grotesque du patron de musée), tandis que « The Cloak » est à l’inverse trop primesautier. Même le réussi « Sweets to the Sweet » apparaît passe-partout. La cohésion fait clairement défaut, et en cela la saga de films à sketchs de la Amicus semble tomber dans le même travers que sa fille spirituelle, la série Les Contes de la crypte, dont certains épisodes apparaissaient hors sujets (et ils seront de plus en plus nombreux au fil des saisons). C’est peut-être pourquoi Rosenberg et Subotsky, patrons de la Amicus, choisiront pour le film suivant de sauter le pas en allant directement piocher à la source dans les fameux comics horrifiques autour desquels ils tournaient depuis Le Train des épouvantes.