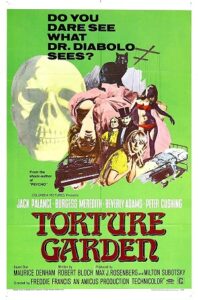

Le Jardin des tortures – Freddie Francis

|

Torture Garden. 1967Origine : Royaume-Uni

|

Deuxième fournée dans la brouette de films à sketchs produits par la Amicus, Le Jardin des tortures reste sur les rails empruntés par son prédécesseur, Le Train des épouvantes : piocher dans le vivier de l’épouvante britannique pour se placer en alternative de la Hammer. Devant ou derrière la caméra, nombreuses sont les personnalités à être passées d’une compagnie à l’autre. Antériorité et renommée obligent, le voyage s’est souvent effectué dans le sens Hammer – Amicus (ici nous avons le réalisateur Freddie Francis, les acteurs Peter Cushing et Michael Ripper, les compositeurs Don Banks et James Bernard), mais l’inverse deviendra vrai également (le directeur photo Norman Warwick officiera sur Dr. Jekyll and Sister Hyde). Il ne faudrait pourtant pas croire que la Amicus ait pour unique ambition d’être une copie de la concurrence : là où la firme de Carreras et de Hinds tapait principalement dans le bestiaire classique de l’épouvante, celle de Rosenberg et Subotsky s’inscrivait plutôt dans un cadre contemporain, celui des bandes-dessinées horrifiques ou encore des pulps. Ce qui explique que le scénario du Jardin des tortures soit confié à Robert Bloch, connu avant tout pour être l’auteur du roman Psychose mais dont la carrière d’écrivain est bien plus vaste que cela et mériterait d’ailleurs une plus large reconnaissance. Tous les sketchs du présent films sont adaptés de ses propres nouvelles, là où Le Train des épouvantes reposait sur un scénario de Subotsky. La philosophie à l’œuvre dans les films à sketchs de la Amicus et celle que Robert Bloch est plus à même de développer est celle que l’on retrouve dans les littératures populaires dont il est un digne représentant : l’horreur oui, mais forgée à partir d’une ironie visant essentiellement des personnages viciés méritant bien leur funeste sort.

Le docteur Diabolo est heureux de vous présenter son jardin des tortures ! Une collection de supplices reconstitués dont le joyau est cette réplique d’une chaise électrique en parfait état de marche ! Toutefois, cette nuit, ses cinq spectateurs seront également conviés à passer dans les coulisses pour y assister à l’horreur absolue, celle que chacun garde en lui. Comment ? Et bien en regardant dans les ciseaux de la déesse Atropos, la Moire chargée de couper le fil de la vie. A tour de rôle, chacun pourra donc voir ce que lui réserve le futur si le mal intérieur n’est pas dominé.

Significatif de la tonalité “second degré” recherchée par la Amicus, le fil rouge se passe dans une anodine attraction foraine, avec ses effets doucement kitchs et son Monsieur Loyal un peu trop investi par son rôle. De quoi paraître un peu puéril et surtout rendre sceptique l’assemblée aujourd’hui réunie, à savoir deux jeunes cousines et trois gentlemen que l’on imagine bien sous tous rapports. Transcender les apparences et dévoiler les secrets obscurs de chacun, voilà l’objectif que se donne le Docteur Diabolo qui derrière ses simagrées, ses moustaches recourbées et son chapeau haut-de-forme cache lui-même une nature bien moins triviale que ne l’imaginent ses clients du soir. Il n’est pas dupe : tout le monde joue un rôle et dissimule sa vraie nature. Alors il fait de même pour mieux désarçonner ses “invités” en leur balançant inopinément leurs vices cachés en plein visage, via cette figure du destin qu’est Atropos. Volontiers théâtral, Burgess Meredith excelle dans le rôle de Diabolo auquel il confère ce ton sardonique hérité du gardien de la crypte, de la vieille sorcière et du gardien du caveau, soit les trois hôtes des EC comics horrifiques. De quoi faire regretter qu’il ne se soit pas plus régulièrement investi dans le genre horrifique ! Quant à la menaçante Atropos (jouée par Clytie Jessop, vue dans Les Innocents), elle trouvera toujours le moyen d’apparaître dans les sketchs qui suivent, en leur conférant cette sensation de péril imminent que Diabolo s’est évertué à annoncer.

Dans le premier sketch, “Enoch”, un homme du nom de Colin Williams va rendre visite à son oncle mourant avec une idée bien arrêtée : lui faire cracher son secret. C’est que le tonton, sans jamais travailler, a toujours eu la réputation d’être plein aux as ! Un trésor se cache probablement dans sa vaste demeure, où naguère vivait une sorcière. Faute d’avoir pu le faire parler, Colin va donc lui-même retourner les lieux pour trouver, bondissant d’un cercueil lui-même enterré dans une cave secrète… un chat télépathe.

Voici donc un conte illustrant le thème vieux comme le monde de l’avidité. Quoi de plus propice au crime que l’appât du gain ? Colin Williams est ce genre d’homme prêt à tuer père, mère et oncle pour s’emparer d’un magot, témoignant ainsi d’un attrait immodéré pour tout ce qui est matériel. Ce sera sa perte, puisqu’en remuant la maison de son parent il se placera directement sous la domination de ce chat noir et brun dont les sombres desseins (bouffer de la tête d’humain !) ne peuvent être atteints qu’en bénéficiant du concours d’assistants vite subjugués par la promesse d’or à foison. Tout du long, l’ironie est de mise et l’humour noir atteint des sommets, avant même que le scénario ne verse ouvertement dans le fantastique. C’était déjà le cas lorsque Colin essayait de faire parler son oncle, usant notamment de la dépendance de celui-lui aux médicaments, et cela perdure lorsque le même bonhomme se retrouve sous la domination mentale d’un animal -le chat- qui par son côté narquois n’a de cesse que de l’humilier. Il le renvoie en fait à sa vacuité et à l’absurdité de faire du profit l’alpha et l’omega de sa vie. L’avantage qu’avait Colin sur son oncle est donc renversé, et l’épisode illustre bien cette démarche d’arroseur arrosé qui est celle du Docteur Diabolo. Le tout dans un cadre -la vieille maison de famille- qui laisse à Freddie Francis le loisir de s’illustrer dans le domaine esthétique (rappelons qu’il fut directeur photo avant d’être réalisateur) en concevant une maison démodée et regorgeant d’items dignes du cinéma gothique. Sans oublier bien sûr deux ou trois plans de violence graphique suggestives voire un peu plus. Du travail solide !

Dans le deuxième sketch, “Terror over Hollywood”, la jeune Carla est prête à tout pour devenir une star hollywoodienne. Après avoir réussi à voler le rendez-vous galant de sa colocataire avec un réalisateur à succès, elle réussit à s’attirer les bonnes grâces d’un acteur légendaire et d’un producteur fameux. Mais la longévité professionnelle des deux cachent un secret que Carla n’imaginait pas et qui va au-delà de ce qu’elle prévoyait pour réussir sa carrière.

Pure satire du monde hollywoodien, ce sketch dénote un peu dans un ensemble dominé par la noirceur. Ici, le ressort repose sur le glamour à tous crins : celui de cette héroïne sophistiquée, celui de l’acteur à la classe légendaire, celui d’une clinique de luxe, celui des sets de tournages… Autant de personnalités et d’univers en trompe-l’œil dissimulant les pires bassesses jusqu’à la touche science-fictionnelle finale. Arriver au sommet, s’y maintenir et même écarter puis réduire au silence les prétendants indignes (comme ce réalisateur auprès duquel Carla s’est incrustée, vite dégagé du tableau), voilà les arcanes d’un microcosme qui s’apparente à un club privé élitiste veillant à la grandeur et à l’immortalité de ses membres, cooptés au compte-goutte et qui s’arrogent toutes les libertés permises ou non par la loi : corruption, trafics, meurtres… Une vraie mafia ! Le rêve hollywoodien en prend un sérieux coup. Compte tenu du pedigree de Robert Bloch -un auteur emblématique des pulps et des littératures populaires- ainsi que de la firme qui l’emploie ici -un studio britannique indépendant spécialisé dans le cinéma “de genre”-, cela vaut prise de position. L’usine à rêves hollywoodienne, ses nababs et ses superstars inaccessibles, est bien plus retorse que ces artisans officiant dans les marges pour un public de niche dont ils se sentent proches. Et de fait, le petit monde de l’horreur britannique constitue un refuge dans lequel il est bon de se replonger de temps à autre pour y retrouver ses repères (atmosphères, acteurs, codes établis…) permettant même de passer outre ses menus défauts.

Si l’on ne s’attarde que sur le fond, ce sketch s’avère le plus mordant du lot tout en développant une certaine connivence avec son public. En revanche, d’un point de vue narratif, en s’écartant du genre horrifique, ce n’est pas le plus palpitant. Mais il a probablement été conçu en connaissance de cause, puisque son sujet permet de souligner par contraste la démarche bon enfant de l’ensemble, si bien représentée par le docteur Diabolo et son jardin des tortures.

Retour aux sources avec le troisième sketch, “Mr. Steinway”. Ou lorsqu’un piano doté d’un caractère possessif cherche à briser l’histoire d’amour naissante entre Leo, son timide propriétaire, et Dorothy, une journaliste bien décidée à ouvrir au monde le jeune virtuose surprotégé.

Dans la longue liste des objets hantés, voici le piano ! Mais pas un vulgaire piano : un piano à queue de compétition. Bien conscient que cet argument prête le flanc au ridicule (les Amityville se feront un plaisir de le démontrer régulièrement), Robert Bloch y insère un subtile second degré que Freddie Francis s’empresse d’appuyer en se faisant largement plaisir : ainsi se lâche-t-il lorsqu’il s’agit de concevoir les décors autour de l’instrument, ultra-stylisés jusqu’à en devenir morbides, ou encore lorsqu’il s’agit de rendre le piano menaçant en utilisant la vision subjective depuis l’intérieur même de l’engin en mouvement. Graphiquement très réussi, “Mr. Steinway” s’avère outrageusement moderne au niveau de sa mise en scène, ressemblant même à ce que Dario Argento fera plus tard dans ses gialli. Mais tout ceci n’est que le reflet des ambitions du scénariste faisant du piano l’incarnation de la défunte mère du héros. Possessive jusqu’à refuser à son fils de découvrir la vie -et les femmes-, elle avait de son vivant entraîné le gamin dans une carrière de musicien prodige. Ce qui était bien pratique, puisqu’il s’agissait en fait de l’enchaîner à son instrument comme un esclave à son labeur, et ainsi de le garder sous sa coupe. Une fois la mère décédée, le piano lui-même a récupéré son rôle. Appelé Euterpe du nom de la muse grecque de la musique, l’instrument est anthropomorphisé par Leo. Sceptique, Dorothy y voit surtout une séquelle psychologique (après tout le piano repose sous le portrait de feue la matrone) dont elle se fait forte de le débarrasser, passant également au-dessus de l’agent de Leo chargée d’éloigner le monde extérieur. Pour Dorothy -dont la vénalité n’est pas à exclure-, Leo est un grand enfant innocent et naïf qui a tout à découvrir. Mais la réalité démontrera ironiquement que la naïveté n’est pas là où elle le croit et que l’emprise d’Euterpe va au-delà de la psychologie et s’avère matériellement bien tangible. L’absurde avait parcouru le sketch tout du long d’une façon sous-jacente (Leo et son côté benêt y est pour beaucoup), mais il prend le dessus dans ce final hautement improbable venant couronner un épisode surprenant et qui n’est pas sans évoquer Psychose, le roman le plus connu de Robert Bloch.

Enfin, le dernier sketch, “The Man Who Collected Poe”, entérine le fait que Le Jardin des tortures est une ode avouée à l’épouvante. Dans son vieux manoir, Lancelot Canning fait perdurer une vieille tradition familiale : collectionner tout ce qui a trait à Edgar Allan Poe. Rencontré à une convention, Ronald Wyatt est cordialement invité à visiter les lieux et à s’esbaudir devant les pépites dénichées au fil du temps par les Canning qui n’ont de cesse que de défiler sous ses yeux. Mais jusqu’où la fascination des Canning pour Poe est-elle allée ? La réponse est à la cave, qu’un Lancelot éméché fait découvrir à un visiteur galvanisé, en proie à la tentation.

Si Roger Corman est le maître incontesté des adaptations d’Edgar Poe (son cycle de 7 films était alors achevé), il n’a jamais eu l’exclusivité de l’auteur, pas plus que la Hammer n’avait le monopole des monstres emblématiques. L’épouvante de l’époque était une grande famille, et la Amicus a fait son beurre en piochant à droite et à gauche. Toutefois, plutôt que de d’entreprendre une autre adaptation de Poe, Robert Bloch et Freddie Francis prennent le parti de rendre hommage au “maître” en inventant de toute pièce une histoire qui tourne autour de lui, et qui se déroule comme se déroulerait une nouvelle de Poe lui-même. Lancelot Canning est un démarquage à peine voilé de Roderick Usher : lui aussi vit en reclus dans une vieille bâtisse dominée par l’histoire familiale et lui aussi a une perpétuelle fascination pour le morbide si bien défini par Edgar Allan Poe. Comme dans bien des nouvelles de Poe, le poids d’un lourd secret se fait sentir, les protagonistes laissent petit à petit transparaître une santé psychologique vacillante et, après avoir atteint un paroxysme dans le macabre, tout ceci se termine par une vision apocalyptique. Bloch connaît son Poe sur le bout des ongles, et Freddie Francis a le grand mérite de traiter ce sujet devenu cormanien par la force des choses avec la patine propre à la Hammer que la Amicus se permet d’emprunter (faisant au passage regretter que Corman n’ait pas lui-même abordé les monstres emblématiques -Frankenstein excepté, mais sur le tard-). C’est un plaisir que de voir Peter Cushing marcher sur les pas de Vincent Price avec Jack Palance (futur interprète de Dracula) pour lui donner la réplique. Il donne à son simili Roderick Usher la personnalité du Van Helsing des Dracula de la Hammer : celle d’un fanatique qu’une quête compulsive a coupé du monde. En gardant son propre style, il parvient tout aussi bien que Vincent Price a faire ressortir de manière subtile ce que Poe incorporait déjà à ses écrits : l’humour noir, qui là encore sert à établir une connivence avec un public acquis d’avance.

Sans être à proprement parler un film gothique, puisque comme la plupart des films à sketchs de la Amicus il n’hésite pas à opter pour des cadres contemporains (certes modelés par Freddie Francis), Le Jardin des tortures peut se voir comme une sorte de synthèse entre les différents mouvements horrifiques des années 60, qu’ils soient cinématographiques (la Hammer, Corman, voire même l’horreur baroque à l’italienne) ou littéraires (les pulps). Le résultat n’est en rien révolutionnaire, mais il constitue néanmoins une somme excellemment incarnée par le docteur Diabolo, brillamment illustrée par la culture horrifique de Robert Bloch et magnifiquement dépeinte par le savoir-faire du réalisateur / directeur photo Freddie Francis. En se montrant homogène dans sa logique aussi bien que dans la qualité des ses sketchs, Le Jardin des tortures dépasse sans mal le trop inégal Train des épouvantes et se pose en incontournable du film à sketchs horrifique et de l’humour noir qui a depuis caractérisé ce sous-genre que la Amicus a inscrit dans la durée (le Creepshow de Romero et la série Les Contes de la crypte, quoique bien plus renommé, ne sont au final que les héritiers de la Amicus et de ces “films portemanteau”, pour reprendre l’expression anglophone consacrée).