G.I. Joe, le réveil du cobra – Stephen Sommers

Chargés de convoyer une arme de très haute technologie financée par l’OTAN, le Capitaine Duke Hauser et son ami Wallace Weems assistent impuissants au massacre de leur unité sous le feu nourri d’une organisation inconnue. Heureusement pour eux, l’intervention d’un détachement de G.I. Joe envoyés par le Général Abernathy leur permet de conserver les précieuses ogives. Pas pour longtemps, hélas, puisque un commando de cette mystérieuse organisation parvient à s’immiscer dans la base secrète des G.I. Joe et à leur voler l’arme de destruction massive. Fraîchement intégrés aux troupes du Général Abernathy, Duke et Wallace se lancent à la poursuite des voleurs, bien décidés à empêcher une catastrophe planétaire.

Au commencement, il y eut une bande dessinée, fruit d’une commande à destination de l’armée américaine pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Créé par David Breger, G.I. Joe paraît pour la première fois le 17 juin 1942 dans la revue Yank (un magazine militaire) et dans le journal Stars and Stripes. A partir de 1964, ce personnage se décline sous la forme d’une série de figurines articulées sur le thème de l’armée produite par la société Hasbro. 20 ans plus tard, la déclinaison de G.I. Joe en héros Marvel puis en dessin animé booste considérablement les ventes de ces figurines, de plus en plus variées et agrémentées de véhicules toujours plus perfectionnés. Cette gamme de jouets a durablement marqué l’enfance des générations issues de la fin des années 70 et du début des années 80. A la rigidité des figurines Lego ou Playmobil, les G.I. Joe opposaient une grande souplesse, les bras et les jambes étant articulées au niveau des coudes et des genoux pour un plus grand souci de réalisme, que l’on retrouvait également dans les traits des personnages. Avec eux, tout le plaisir résidait dans des “arrêts sur images” nous permettant d’apprécier telles postures héroïques ou prises martiales. Personnellement, mes G.I. Joe étaient adeptes du “high kick” bien avant que Jean-Claude Van Damme ne popularise ce geste dans ses films d’action. Bref, vous pouvez imaginer l’importance que revêtait à cette époque le dessin animé, véritable vivier à fantasmes (Oh, le Cobra Ferrailleur ! J’aimerais bien l’avoir !) et outil promotionnel imparable. Il faut donc croire que les ventes des figurines ont considérablement diminué au fil des ans pour que le projet d’un film s’inspirant de ces personnages se fasse jour.

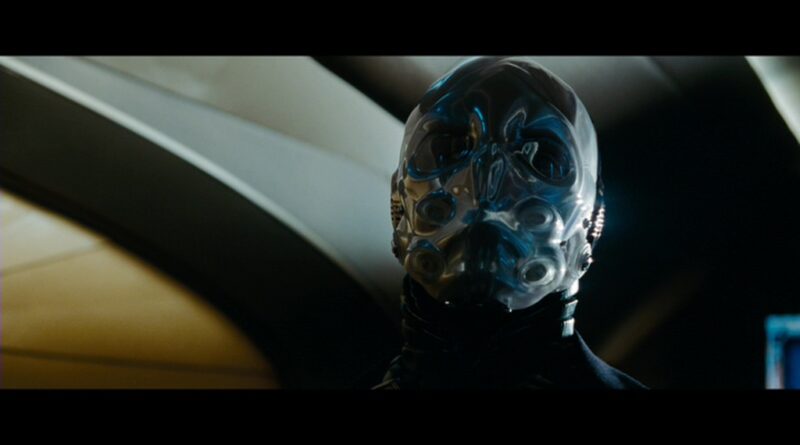

Le dessin animé ne développant aucune mythologie particulière, se bornant au sempiternel combat entre le Bien (G.I. Joe) et le Mal (Cobra), on ne pouvait guère s’attendre à ce que le projet attire un réalisateur de renom. Au moins, de ce côté-là, il n’y a pas tromperie sur la marchandise. Depuis Un cri dans l’océan (1998), et surtout La Momie (1999), Stephen Sommers s’est spécialisé dans le pur divertissement à tendance bourrin. Ses aficionados parlent de générosité là où je ne vois qu’esbroufe vouée à meubler des scénarios plus que légers. Par la grâce d’une galerie de personnages plutôt attachants et rigolos, Un cri dans l’océan demeure une honnête série B pas encore gangrénée par le gigantisme de ses productions à venir avec en point d’orgue l’indigeste Van Helsing (2004). Nanti d’un budget confortable, ce G.I. Joe – Le Réveil du Cobra tend plus vers la surenchère du second que la bonne humeur du premier. Alors que pour Un cri dans l’océan, Stephen Sommers démontrait de belles aptitudes pour gérer un groupe de personnages, dans G.I. Joe, la dynamique de groupe fait cruellement défaut. C’est bien simple, en dehors des deux nouvelles recrues (Duke et Wallace), le commando détaché pour faire la nique aux vilains n’existe quasiment pas. A Duke le côté homme blessé qui se retrouve émotionnellement impliqué dans l’affaire en cours, corollaire de sa lâche attitude passée ; et à Wallace le côté bon pote, vecteur des plages humoristiques du film via notamment ses piètres techniques de drague. Leur emprise sur le film est telle que les deux bonshommes confèrent à G.I. Joe des airs de buddy movie. De facto, les autres acolytes se retrouvent exclus, à l’exception notable de Snake Eyes. Ce dernier, interprété par le cascadeur Ray Park, le Darth Maul de La Menace Fantôme, bénéficie lui aussi d’un traitement de faveur. Cela passe par quelques flash-backs revenant sur sa triste enfance d’enfant des rues puis à la profonde tristesse qu’il a ressentie le jour où son maître et père adoptif fut lâchement assassiné. Avec son costume caractéristique qui ne trahit jamais sa véritable identité, ses prouesses physiques plus qu’exceptionnelles et le duel final qui l’oppose à sa Némésis Storm Shadow, tout concourt à faire de Snake Eyes l’égal d’un super-héros, et le personnage le plus iconique du film. D’ailleurs, à n’en pas douter, c’est le personnage que les spectateurs auront le plus en mémoire au moment de se remémorer le film. Duke est bien gentil mais ce n’est qu’un bovin inexpressif (admirez le regard totalement vide de son interprète, le second choix Channing Tatum remplaçant au pied levé Sam Worthington, trop occupé par Avatar) que le scénario s’ingénie pourtant à décrire en héros, minimisant ainsi le peu qui aurait pu lui fournir une once d’épaisseur : sa lâcheté. Le bougre a tout de même laissé tomber sa fiancée au moment du décès de son petit frère, alors même qu’il avait promis de le protéger au péril de sa vie ! Las, le scénario balaie cet élément d’un revers de main, plus enclin aux rabibochages des couples qu’à leur étiolement, avec force retour sur leur idylle ensoleillée. De l’ineptie, G.I. Joe vire donc à la niaiserie.

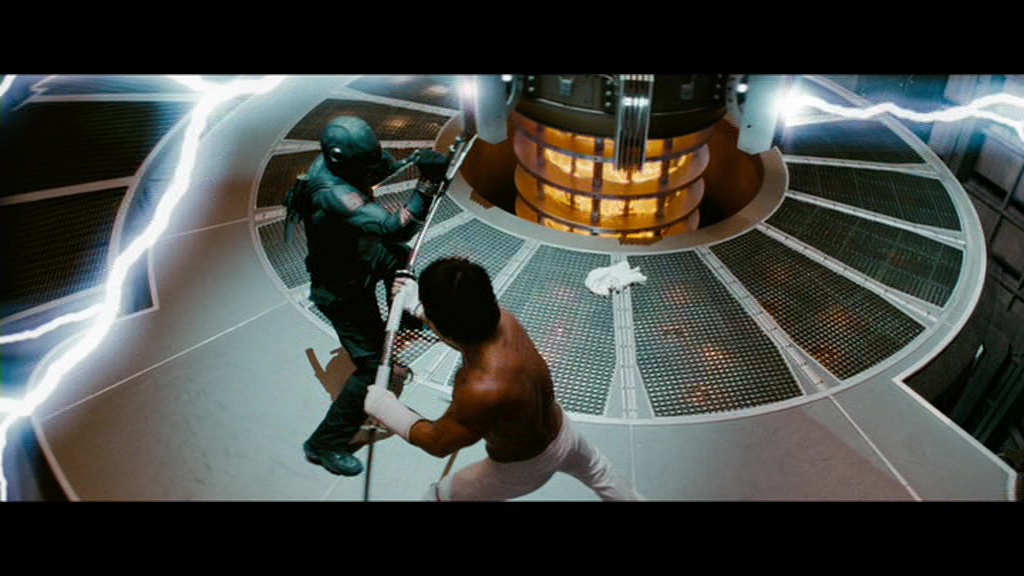

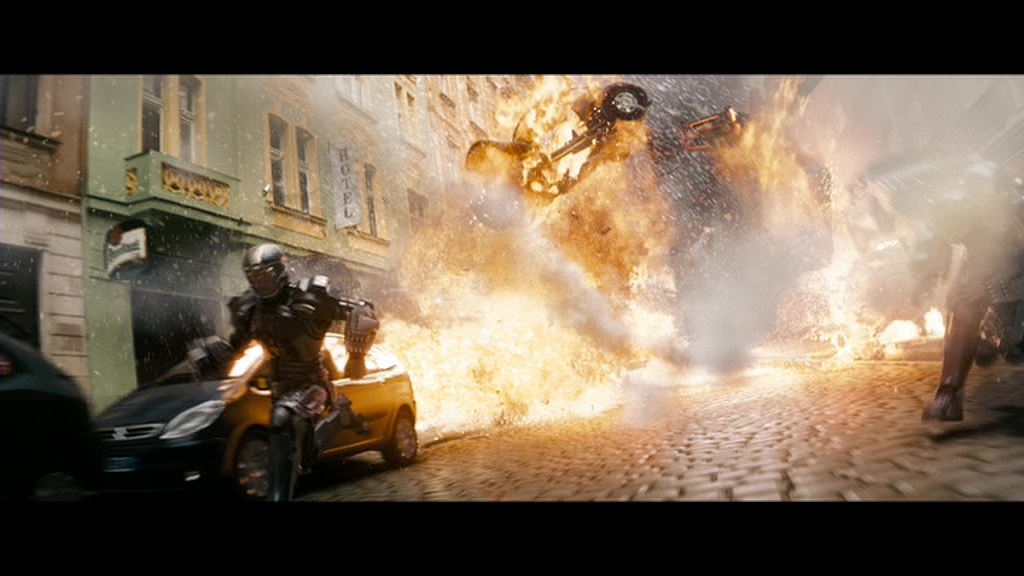

Fallait-il néanmoins s’attendre à autre chose d’un tel projet ? Objectivement, non. Labellisé blockbuster estival, G.I. Joe a pour principale vocation d’en mettre plein les mirettes. C’est donc sur le plan du spectacle pur que la réussite du film peut être réellement jugée. Et à ce titre, force est de reconnaître que c’est un échec. Certes, le film n’est pas avare en action (le contraire eut été un comble !) mais celle-ci, trop aseptisée et déconnectée de toutes considérations dramatiques ne parvient jamais à nous impliquer réellement. Prenons par exemple le morceau de bravoure du film, une longue course-poursuite dans les rues de Paris pour laquelle la production s’enorgueillit d’avoir détruit le plus grand nombre de voitures, dépassant ainsi allégrement le score de Blues Brothers. D’un strict point de vue technique, la scène est une réussite, les effets spéciaux se fondant à la perfection dans leur environnement. Je le souligne, parce que ce n’est pas toujours le cas durant le film, notamment tous les plans se déroulant aux abords de la base secrète des G.I. Joe qui semblent tout droit sortis d’un jeu vidéo. Toutefois, cette réussite technique ne s’accompagne d’aucune émotion. Totalement déconnectés de la réalité, les personnages ne risquent jamais leur vie durant cette course folle, quoiqu’ils puissent se prendre dans la figure (voitures, camions, tramway…). La scène est donc totalement dépourvue de suspense et met sous silence les éventuelles conséquences des dégâts occasionnés : beaucoup de tôles froissées mais aucun blessé parmi les automobilistes et autres passants. Nous sommes en présence d’un cinéma grand public dans ce qu’il a de plus cynique, faisant de la destruction à grande échelle un spectacle parfaitement inoffensif. Quant aux autres scènes d’action, elles prennent place dans des lieux plus neutres (base de l’un ou l’autre camp, zone inhabitée) pour un résultat au mieux assez quelconque (l’attaque de la base des G.I. Joe) au pire totalement illisible (l’unité de Duke et Wallace prise sous le feu ennemi).

Si on pouvait encore nourrir quelques doutes à son égard, G.I. Joe nous en apporte la confirmation : Stephen Sommers est devenu l’un de ces « yes man » totalement au service des studios. Produit purement mercantile, G.I. Joe – Le Réveil du Cobra n’a été pensé que pour poser les bases d’une longue saga à venir. Présentation succincte des personnages, naissance de la figure maléfique et surtout fin ouverte de rigueur, telles sont les trois figures imposées desquelles le réalisateur s’est parfaitement acquitté afin de satisfaire ses employeurs. Restait l’élément le plus fluctuant : le succès. Film extrêmement cher, G.I. Joe n’a pas eu la carrière escomptée aux États-Unis. Mais il en faut plus pour refroidir les décideurs hollywoodiens et une suite est d’ores et déjà annoncée. Celle-ci se fera sans Stephen Sommers, occupé à d’autres projets (Odd Thomas, l’adaptation d’un roman éponyme de Dean R. Koontz et le remake du Choc des mondes) et remplacé par John Chou, passé à la postérité pour avoir mis en images la bio de Justin Bieber, le chanteur à mèche. Voilà qui promet de belles réjouissances…