Extra sangsues – Fred Dekker

|

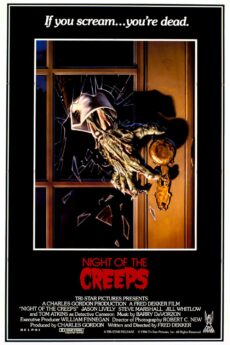

Night of the Creeps. 1986.Origine : États-Unis

|

En cette douce nuit de l’année 1959, tout semble réuni pour une belle soirée romantique entre Pam et le meilleur joueur de football américain de l’université. Malheureusment, une conjonction d’événements disparates vont contribuer à tout gâcher. A l’arrivée fracassante d’une capsule extraterrestre au contenu meurtrier s’ajoute la cavale d’un forcené armé d’une hache. Alors que le jeune homme s’approche imprudemment de la capsule en provenance de l’espace jusqu’à être infecté par l’un de ses occupants, Pam, patientant dans la voiture, se fait hacher menu par le tueur venu à sa rencontre. 27 ans après ce drame, à la faveur d’une épreuve d’admission à la prestigieuse confrérie des Beta Epsilon, Chris et J.C. libèrent le corps cryogénisé du sportif, lequel ne tarde pas à libérer une multitude de sangsues. Celles-ci partent en quête de n’importe quelle enveloppe d’être vivant afin de l’occuper et contaminer ainsi le plus grand nombre de gens possible. D’abord plus préoccupé par les beaux yeux de Cynthia, Chris devient, au contact de l’inspecteur Ray Cameron, un combattant acharné tout entier voué à éradiquer cette invasion extraterrestre.

Qui se souvient encore aujourd’hui de Fred Dekker ? Pas grand monde. Et ceux qui ont encore son nom à l’esprit s’en souviennent surtout pour avoir été l’homme derrière le honteux Robocop 3. Film qui par ailleurs aura eu raison de sa carrière. Mais au début des années 80, Fred Dekker s’imaginait un avenir dans le milieu du cinéma. Marqué au fer rouge par la découverte des Dents de la mer au cinéma, il est ressorti de la séance avec la ferme intention d’exercer le métier de réalisateur. Seulement du rêve à la réalité, le chemin s’avère parfois long et chaotique. Recalé des départements cinéma de l’U.S.C. et de l’U.C.L.A., Fred Dekker voit néanmoins une porte s’entrouvrir à la faveur d’une connaissance, en l’occurrence Ethan Wiley. Il lui soumet l’idée de ce qui deviendra House, même si le scénario achevé – signé Riley – n’a plus grand chose à voir avec ce qu’il avait imaginé. A l’en croire (cf. entretien dans le Mad Movies n°44 de novembre 1986), sa version se voulait plus psychologique et intense, davantage axée sur les tourments des personnages que sur les effets spéciaux. Il déplore un résultat final “très commercial et absolument inoffensif”. Ce qui est peu ou prou ce qu’on peut reprocher à ses rares réalisations. Sous couvert de rendre hommage au cinéma qu’il affectionne, ici les films de science-fiction des années 50, Fred Dekker se contente de récits balisés aux personnages oubliables qui se fondent dans la masse de la pléthorique production des années 80. Il y a chez lui un mélange de naïveté et de prétention à critiquer ainsi le cinéma fantastique de l’époque sans qu’apparaisse dans ses films l’ébauche d’un style ou d’idées intéressantes. A suivre le fond de sa pensée, ses deux premiers films constitueraient en quelque sorte son ticket d’entrée dans l’industrie pour lesquels il aurait consenti des sacrifices dans l’attente de pouvoir donner libre cours à ses véritables aspirations. Ce qui n’arrivera jamais.

Sous couvert d’un film mêlant science-fiction et horreur, Fred Dekker souhaite avant tout narrer une histoire d’amour. Mais une histoire d’amour en mode comédie adolescente avec tout ce que cela présuppose en clichés autour des us et coutumes de la vie universitaire aux États-Unis. La comédie adolescente est un genre à part entière particulièrement populaire outre-Atlantique et qui compte John Hughes comme chef de file. Fred Dekker en reprend certains codes, à commencer par Chris et J.C., deux inséparables qui se dépeignent comme d’éternels puceaux. Ce n’est pourtant pas l’envie qui leur manque de changer de condition mais n’étant ni sportifs (J.C. ne peut se déplacer sans l’aide d’une béquille) ni beaux gosses, ils passent totalement inaperçus aux yeux de ces demoiselles. S’ajoute à cela la timidité maladive de Chris qui le rend tributaire des improvisations de J.C. Si l’aspect comique demeure très limité dans Extra-sangsues, pour ne pas dire inexistant, J.C., par son bagoût et son côté “je me fiche du qu’en-dira-t-on”, apporte un peu de vie au film. Malheureusement, il pâtit des élans moralisateurs du scénario, le condamnant à disparaître à mi-parcours. Son tort ? Être à l’origine du réveil des sangsues venues de l’espace. Pour cela, rien ne lui sera pardonné alors que sans cet acte irréfléchi, son ami n’aurait jamais pu amorcer un changement de comportement. En fait, J.C. paye les pots cassés pour avoir simplement été un ami fidèle. C’est par exemple lui qui aborde Cynthia (qu’une version française hésitante affuble également de temps à autre du prénom Cindy) afin d’attirer son attention sur Chris, et qui consent à l’accompagner pour participer à l’épreuve d’admission de la confrérie Beta Epsilon afin qu’il gagne en visibilité. En somme, il s’oublie au profit de son ami faisant preuve d’un altruisme louable mais semble-t-il trop en décalage avec l’individualisme alors à l’oeuvre durant les années 80 pour pouvoir y survivre. Fred Dekker n’a d’yeux que pour Chris, sorte de caution romantique du film alors qu’il n’est qu’un benêt amoureux dès le premier regard. Le réalisateur axe donc l’entièreté de son film autour de la relation entre Chris et Cynthia qu’on peut lire comme la relation fantasmée du réalisateur au même âge. Une sorte de revanche sur la vie qui se double d’un message d’espoir pour tous les “nerds” qui désespéreraient de trouver chaussure à leur pied. Pour autant, le couple n’est qu’une vitrine, ne transmettant aucun autre sentiment qu’un ennui poli. Si on comprend aisément ce qui peut attirer Chris chez Cynthia, l’inverse demeure obscur. L’amour a beau avoir ses mystères, la ficelle s’avère trop grosse. Nous nageons là encore en plein cliché dans une sorte de béatitude un peu niaise qui rend tout possible. Enfin, dans une certaine mesure comme en atteste le traitement de J.C… et les desiderata du studio. Loin d’avoir les coudées franches pour son premier film, Fred Dekker a dû composer avec certaines exigences. En conséquence, il a ajouté de la nudité (ce qui explique ce travelling latéral totalement gratuit nous montrant les filles de la confrérie Kappa Delta se préparer pour le bal dans le plus simple appareil) et la sempiternelle fin ouverte qui vient tuer dans l’oeuf la divine idylle.

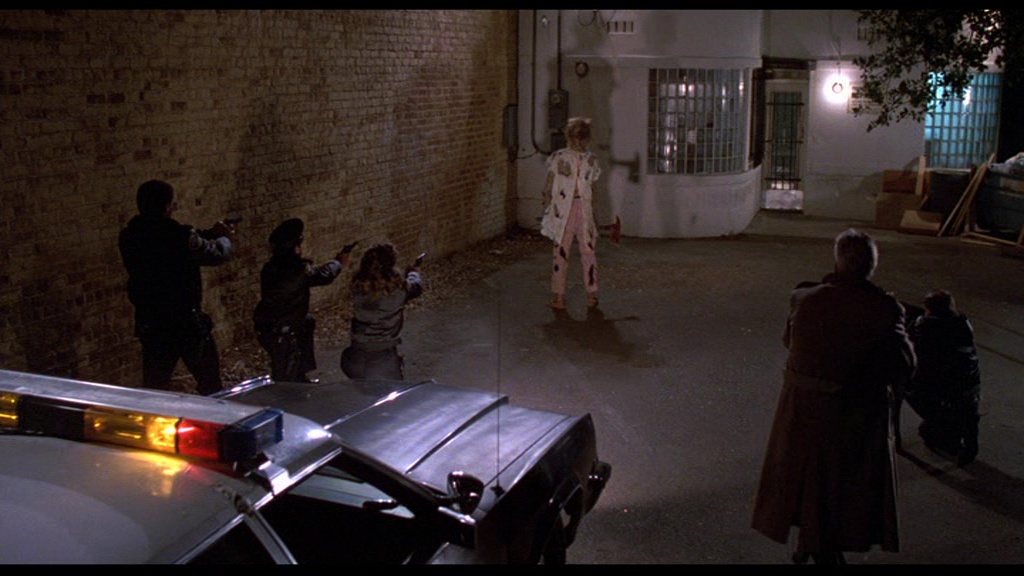

A sa manière, Extra sangsues tient du cas d’école. Véritable pot-pourri d’influences diverses et variées, ce premier effort de Fred Dekker joue ouvertement la carte de la connivence. Tous les personnages portent le nom d’un réalisateur rattaché au genre (par exemple, Cynthia, Chris et J.C. se nomment respectivement Cronenberg, Romero et Carpenter-Hooper) et les victimes des sangsues de l’espace ne sont pas sans évoquer les morts-vivants popularisés par George Romero. Et même si Fred Dekker dispose d’un budget convenable, il se réclame aussi de l’école Roger Corman, allant jusqu’à baptiser l’université où se déroule l’intrigue du nom du roi de la série B et à donner un petit rôle à Dick Miller. Un juste retour des choses pour un réalisateur qui a abondamment nourri la programmation des drive-in et des doubles programmes au cours des années 50. Que Fred Dekker démarre son film dans les années 50 relève donc à la fois de l’hommage au cinéma qu’il chérit et d’une tentative de télescoper deux manières d’appréhender le fantastique. Les extraterrestres du film, qui n’apparaissent que lors du prologue, servent de prétexte à une intrigue qui aurait aisément pu se passer de nous les montrer. Le crash des sangsues sur la planète Terre ne constitue pas la première étape d’une invasion, il est seulement la conséquence d’un conflit interne. En somme, le danger est suffisamment minime pour que le gouvernement et l’armée se désintéressent de la chose, laissant le tout dormir dans le laboratoire de l’université d’un bled obscur. En réalité, ce prologue n’a qu’un but, amener à faire accepter aux spectateurs le passage en noir et blanc qui suit, petite coquetterie de la part de Fred Dekker pour mieux retrouver l’esprit des fifties. Bien que brève, la parenthèse peut décontenancer un public venu assister à une intrigue plus contemporaine. Et surprendre le spectateur, Fred Dekker n’aime pas trop ça. Avec son lot de personnages inconsistants et ses situations vues et revues, Extra sangsues n’a pas grand chose à faire valoir. Dans ce contexte, c’est encore le département des effets spéciaux, où officient les deux tiers de la future entreprise KNB, qui tire le mieux son épingle du jeu. Fred Dekker leur laisse la juste place, ne ratant jamais une occasion de s’appesantir sur telle ou telle animatronique (le tueur fou revenu d’entre les morts dans un état squelettique, le chat à moitié écorché). Malheureusement, cela ne suffit pas à faire un film et peu soutenus par une mise en scène à l’économie qui ne cherche jamais à créer une quelconque ambiance, les effets spéciaux brillent par leur vacuité. Ils sont parfaits pour les images promotionnelles mais cela ne va pas plus loin. Fred Dekker semble avoir oublié en cours de route qu’il réalisait un film d’horreur et que pour qu’il soit un tant soit peu réussi, il nécessite un minimum d’incarnation.

Extra sangsues est donc l’oeuvre d’un réalisateur qui se voyait plus beau qu’il ne l’était, préférant se cacher derrière l’ingérence d’un studio plutôt qu’avouer ses propres manquements. Comme un pied de nez adressé aux spectateurs, l’inspecteur Ray Cameron passe son temps à dire “Surprends-moi” à ses interlocuteurs. Une formule qu’il serait facile de faire sienne tant Extra sangsues se complaît dans le déjà vu et le déjà fait. Passé inaperçu à l’époque de sa sortie, en dépit d’un passage par la case festival d’Avoriaz, Extra sangsues ne gagne pas à être redécouvert. Il n’a rien de la pépite méconnue ou de l’agréable divertissement. C’est juste le film avec lequel Fred Dekker avait la prétention de “tuer le genre”. Il n’en a bien sûr rien été. Et il est heureux que le bonhomme n’ait pas pu davantage sévir.

Je me souviens de la jaquette du film avec cette main ensanglantée qui ouvre une porte, et j’en ai gardé un meilleur souvenir que le film lui-même. Je ne sais si c’est dû à mon âge et au fait que les films d’horreur des années 80 vieillissent pas très bien, mais quand j’ai vu La Nuit des sangsues, c’était soporifique. Je peux pas dire que c’était mauvais ou bien, il y avait les intentions, mais la réalisation ne valorisait pas les influences du film, à savoir les zombies, l’invasion extraterrestre, etc… L’ennui était mon sentiment général.

Je me suis fais une rétrospective de Freddy, hormis Les Griffes de la nuit, et j’ai vu pour la première fois La Revanche de Freddy et j’ai passé un meilleur moment devant ce film qui est le moins bon des freddy, que devant La Nuit des sangsues.

Ce sentiment d’ennui, je l’ai retrouvé à nouveau avec The Monster Squad, du même réalisateur, et je pense vraiment que Fred Dekker n’est pas le réalisateur un peu trop plébiscité par les fans du genre, surtout avec en plus Robocop 3 que je n’ai pas réussi à terminer.

En définitive, la seule qualité de Fred Dekker c’est son amitié avec Shane Black, qui est un bien meilleur réalisateur et scénariste qu’il ne l’a été.