Embryo – Ralph Nelson

|

Embryo. 1976.Origine : États-Unis

|

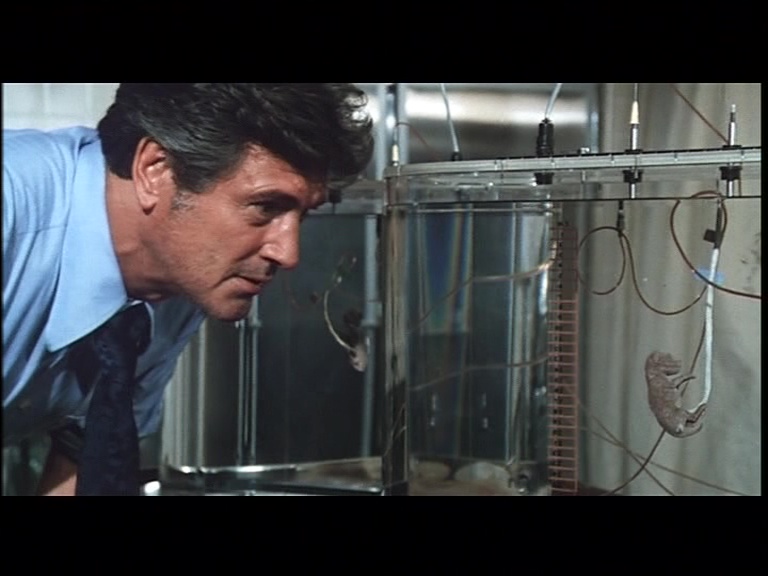

Depuis la mort de sa femme, le Dr. Paul Holliston n’exerce plus. Son laboratoire laissé à l’abandon, il vit reclus chez lui en compagnie de sa belle-sœur. Un soir d’orage, alors qu’il est sur le chemin du retour, il percute un doberman sur le bord de la route. Il s’agit d’une chienne dont il s’aperçoit bien vite qu’elle attend des petits. Pour les sauver, il ranime son laboratoire mais tous ses efforts n’y peuvent rien : la chienne est trop mal en point et va mourir sous peu. Alors, pour au moins sauver les chiots, il reprend une méthode élaborée avec sa femme qui consiste à accélérer la maturité des fœtus. De cette manière, il réussit à sauver un chiot sur les trois, lequel a atteint la taille d’un chien de 6 semaines en l’espace de 2 jours et demi. Encouragé par ce succès, le Dr. Holliston se lance dans l’étape suivante : l’accélération de la maturité d’un fœtus humain.

Si on s’en fie à l’encart qui introduit le film, et signé du docteur en médecine Charles R. Brinkman ( ?), le scénario de Embryo reposerait sur une technologie médicale déjà existante et couramment mise en pratique pour le développement fœtal extra-utérin. En d’autres termes, le film de Ralph Nelson ambitionne de jouer les Cassandre à propos des quelques libertés que certains médecins pourraient prendre avec l’éthique. Toutefois, le docteur Paul Holliston ne nous est à aucun moment présenté comme l’égal d’un Victor Frankenstein. Lui n’agit pas par vanité, ni par soif de grandeur. Au contraire, tout découle d’un concours de circonstances qu’il met à profit pour reprendre les expérimentations qu’il avait entreprises avec sa femme avant que celle-ci ne décède. En somme, la survie du chiot entérine la viabilité des recherches du couple Holliston, tout en permettant à Paul de reprendre goût à son travail. En ce sens, il ne peut rester sur ce succès aussi confidentiel que peu significatif. En outre, on sent que c’est l’image de sa défunte épouse qui préside à ses actes. Lui-même témoin de ses nombreuses fausses couches avant que leur fils Gordon ne vienne enfin au monde, Paul souhaite remédier à ce déchirement maternel en appliquant à un fœtus humain le même traitement que pour le fœtus canin. Docteur éminemment respecté, il n’a plus rien à prouver. Sa démarche part donc d’une volonté humaniste et non pas d’un quelconque désir de reconnaissance. D’ailleurs, à aucun moment le personnage ne cédera à la mégalomanie, conservant de bout en bout un total contrôle de soi. De la même manière, il s’astreint à un code moral qu’il n’enfreindrait pour rien au monde. Ainsi, une fois lancé le processus d’accélération de la maturité du fœtus, et même lorsque celui-ci lui échappe, Paul n’envisage à aucun moment de mettre fin aux jours de l’être humain qui grandit sous ses yeux. Bon… le fait que ce soit la sensuelle Barbara Carrera qui lui apparaisse dans toute sa féminité a forcément dû faciliter son choix. Il n’empêche que le bon docteur garde cette image du brave type durant tout le film, jusqu’à l’effacement. Vous l’aurez compris, l’intérêt du film ne réside pas tant dans la personnalité de Paul Holliston que dans celle de sa « création », Victoria Spencer.

Arriver au monde à l’âge de 25 ans, voilà qui n’est pas banal. C’est pourtant ce à quoi Victoria se retrouve confrontée. Ce postulat offre de multiples possibilités dont certaines assez proches de l’émerveillement relatif aux personnages arpentant une époque qui n’est pas la leur. Cependant, Embryo ne joue pas dans ce registre. De l’émerveillement, Victoria n’en montre guère, lui substituant une curiosité toute scientifique, sorte de réminiscence de son « géniteur ». Elle n’éprouve également aucune difficulté à se mouvoir en société, démontrant de fortes aptitudes d’adaptation. Néanmoins, derrière son aisance intellectuelle et ses bonnes manières pointe un manque flagrant de sensibilité. Faute d’avoir frayé avec ses semblables, il lui manque tout ce processus de sociabilisation nécessaire à la compréhension des subtilités de la personne humaine. De fait, certains de ses propos ou de ses actes peuvent s’avérer blessants alors que telle n’était pas son intention première. Elle a ce petit côté ingénu susceptible tout aussi bien d’agacer que de plaire à ses interlocuteurs. Mais ce qui ressort avant tout de sa personnalité, c’est cette forme de perfection lisse qui l’apparenterait presque à un androïde. Bien sûr, tout cela est trop parfait pour qu’à un moment ou un autre on n’envisage pas la possibilité que ce beau vernis puisse se craqueler. C’est d’autant plus envisageable que le réalisateur a pris soin, au détour d’une scène, de nous alerter quant au caractère changeant de ces êtres arrivés trop vite à maturation. Dommage que ladite scène paraisse tomber de nulle part, nous montrant le chien Number One (Trompe-la mort dans la version française) briser le cou d’un misérable roquet qui passait non loin de lui. On voit très bien où le réalisateur veut en venir mais cela ne fonctionne pas, d’autant plus qu’un chien lambda –et à plus forte raison lorsqu’il s’agit comme ici d’un doberman– est déjà susceptible de se rendre coupable de tels accès de violence.

De manière générale, tout ce qui se rapporte au chien souffre de problèmes d’écriture. On peut ainsi s’interroger sur les raisons qui le pousse à se montrer aussi féroce envers les personnes qui témoignent de l’inimitié envers Victoria. Pourquoi la défendre elle plutôt que Paul, alors que ce dernier est son véritable maître ? On dirait que le scénario souhaite induire une forte connexion entre ces deux êtres à l’évolution semblable. Or, tout ce qu’il arrive à faire, c’est à nous leurrer quant à la teneur d’une relation qui exposée de la sorte évoque l’antéchrist illustré la même année par Richard Donner dans La Malédiction. Ce qui nous amène à un autre défaut du film, plus rédhibitoire celui-là, à savoir sa tonalité. A force de chercher à rester le plus crédible possible, l’intrigue laisse trop libre cours à un verbiage scientifique des plus rébarbatifs au détriment d’une esquisse d’émotion. En outre, le récit a le tort de ne se concentrer que sur le duo Paul – Victoria, dont les interactions ne dépassent jamais le stade professeur – élève. Certes, il y a bien cette scène où pour satisfaire sa curiosité vis-à-vis des choses de la vie Victoria s’offre à Paul. Malheureusement, la mise en scène dépassionnée et particulièrement timide de Ralph Nelson à cet instant précis renvoie cette étreinte au rang de la simple anecdote. En fait, Embryo apparaît un peu trop « sous contrôle ». A défaut d’être développé, chaque personnage secondaire occupe donc une fonction non seulement précise mais ultra codifiée qui ôte toute surprise à un récit qui ne cède à l’horreur que pour mieux coller à ses velléités alarmistes initiales.

Sous ses airs de film fantastique à message, Embryo se révèle une belle déception. Son postulat de départ s’avère mal exploité du fait d’une exposition beaucoup trop longue et d’un final qui cède au grand guignol. Reste quelques bons effets spéciaux et de maquillages (les fœtus, essentiellement) et la plastique avantageuse de Barbara Carrera, bombe latine qui connaîtra plus tard la consécration en tourmentant James Bond dans Jamais plus jamais.