Electra Glide in Blue – James William Guercio

|

Electra Glide in Blue. 1973.Origine : États-Unis

|

Membre d’une patrouille de police de l’Arizona, John Wintergreen (Robart Blake) trompe l’ennui en sillonnant les paysages désertiques de la Monument Valley à la recherche d’éventuels contrevenants. Un jour, il tombe sur le cadavre d’un vieillard dont le meurtre a été maquillé en suicide. Lui qui rêve de troquer l’uniforme du motard pour le stetson de l’inspecteur de police voit là l’occasion rêvée de faire ses preuves. Pour les besoins de l’enquête, il assiste le détective Harve Poole et lui sert également de chauffeur.

Au départ, rien ne prédestine James William Guercio à passer derrière la caméra. A même pas 30 ans, il a fait de l’industrie musicale son terrain de jeu favori et y excelle, multipliant les casquettes (auteur, compositeur, producteur). Sauf qu’il nourrit en toute discrétion une passion pour le cinéma en général et John Ford en particulier. Ami avec David Picker, alors président de la United Artists, il se voit offrir, en ce début des années 70, la possibilité de réaliser un film inspiré d’un fait divers pour le budget serré d’1 million de dollars. Une aubaine qu’il s’empresse de saisir, d’autant que pour l’occasion, il bénéficie du concours de grands noms du cinéma à des postes clés, parmi lesquels Conrad Hall à la photographie (De sang froid, Butch Cassidy et le Kid) ou encore Bud Ekins à la coordination des cascades (Bullitt, Les Diamants sont éternels). A leur contact, il met de l’eau dans son vin et apprend à davantage déléguer que dans le domaine de la musique tout en conservant une idée bien précise de ce qu’il veut obtenir. Tout premier film qu’il puisse être, Electra Glide in Blue témoigne d’un soin maniaque apporté au moindre détail (le film s’ouvre sur deux scènes au découpage précis, presque fétichiste) et révèle un vrai talent de cinéaste qui ne connaîtra – hélas – jamais de suite.

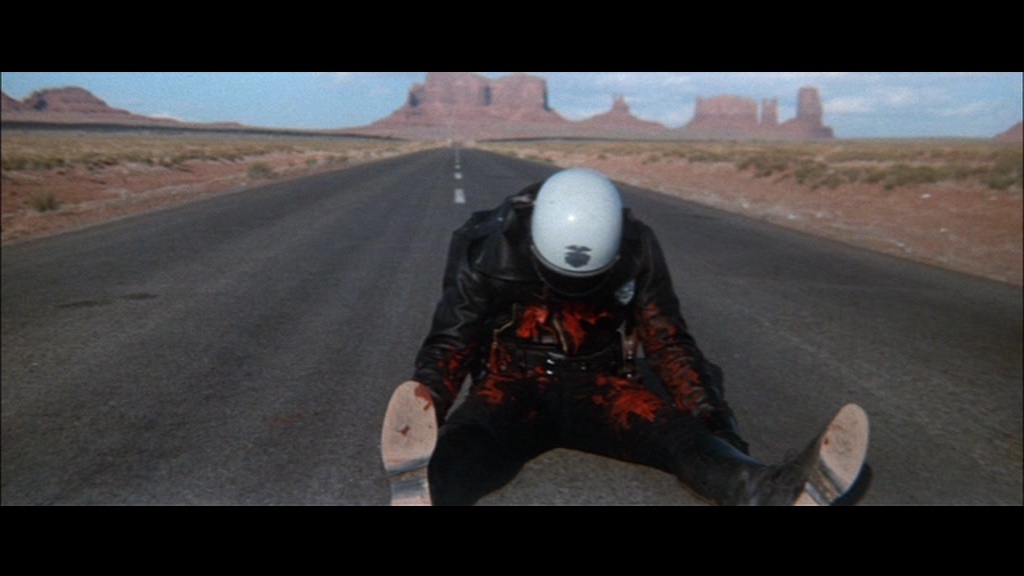

Sorti à l’apogée du mouvement hippie, Easy Rider tranchait par son pessimisme annonçant des lendemains qui déchantent. Quatre ans plus tard, Electric Glide in Blue entérine le basculement des États-Unis dans une période dépressive. De prime abord, le film de James William Guercio se pose en exact opposé de celui de Dennis Hopper. S’il reprend malicieusement l’image du motard, il se place cette fois-ci du côté des forces de l’ordre, soit en porte-à-faux par rapport à ce que contestait la contre-culture. En outre, le réalisateur pousse le vice jusqu’à utiliser une affiche de Easy Rider comme cible pour l’entraînement au tir des agents motorisés. Mais tout cela relève de signes trompeurs et faussement provocateurs, les deux films partageant une même vision désenchantée de la société américaine jusqu’à un final similaire, symbole d’un pays rongé par la violence et la haine de l’autre. A ce titre, le sticker pro guerre du Vietnam « America – love it or leave it » qui orne le hayon du combi volkswagen de deux hippies témoigne du flou qui s’est emparé de la société américaine.

Dans le marasme ambiant, John Wintergreen apparaît en complet décalage. Sur le plan visuel, John William Guercio s’amuse de la petite taille de Robert Blake comme lors de ce travelling latéral qui passe en revue les motards au garde-à-vous à hauteur de leur visage et qui doit stopper son mouvement arrivé au niveau de John Wintergreen dont on ne perçoit que le sommet du casque. L’utilisation du cinémascope dans les impressionnants paysages de la Monument Valley renvoie le personnage à son insignifiance, perdu dans cette immensité comme il se perdra pour ses idéaux. L’apprenti réalisateur jette sur son personnage un regard empli de dérision, sous laquelle perce une forme d’affection. John Wintergreen renvoie l’image d’un enfant aux yeux qui pétillent rien qu’à la perspective de devenir inspecteur de police. Il faut le voir, tout à sa joie de délaisser le cuir de la tenue de motard en faveur du stetson, des santiags et du costume bien coupé, sortir fièrement de chez lui avant de s’apercevoir qu’il a oublié de mettre son pantalon. Vétéran de la guerre du Vietnam, John Wintergreen n’a pas tourné le dos à la mère patrie, bien au contraire. Il vit aux couleurs de son pays dont les répliques du drapeau ornent son intérieur de la chambre à coucher au salon en passant par la cuisine. Il fait sien ce bon vieux rêve américain qui loue la volonté et l’abnégation mais se heurte à la réalité de son époque.

Modèle de rectitude morale dans un monde en perte de repères, John Wintergreen doit composer en permanence avec la haine qui ronge ses collègues, dont son ami Zipper, un grand échalas qui trompe l’ennui en s’acharnant sur les rares hippies qui traversent leur zone de patrouille. A l’inverse, John se montre toujours calme et poli, respectueux des gens qu’il aborde. Il n’est pas du genre à regarder ses interlocuteurs de haut – cela dit sans mauvais jeu de mots – au contraire d’Harve Poole, figure de mentor dont l’image idyllique s’étiole à mesure que l’enquête avance. Sorte de vieux de la vieille revenu de tout, il prend son rôle auprès de John très au sérieux à grand renfort de formules sentencieuses. Il aborde cette affaire avec la certitude de l’élucider mais avec les œillères de celui qui pense avoir tout compris sur la foi d’idées préconçues. La chute de son piédestal participe de la perte d’illusions à laquelle John Wintergreen se trouve confronté. Ce sera tout d’abord l’attaque de sa virilité par sa maîtresse Jolene, tenancière de bar aux rêves hollywoodiens déçus, qui lui apprendra par la même occasion que le plaisir qu’il était incapable de lui procurer, elle a dû le chercher dans les bras de John, à l’appétit sexuel insatiable. Puis par la résolution du crime par John lui-même dont le mobile répond d’une tragique humanité.

Electric Glide in Blue dépeint une Amérique complètement déboussolée où la fin des utopies laisse place à de forts ressentiments nimbés d’injustices. Loin de redorer le blason des forces de police dont l’exercice pour le maintien de l’ordre était très critiqué durant la guerre du Vietnam, James William Guercio les décrit comme rongées par le renoncement et la corruption. Que le film fût taxé de fascisme à l’époque de sa sortie démontre bien la prédominance du symbole sur tout semblant de réflexion.

A noter qu’une bonne partie du groupe Chicago, dont James William Guercio était le producteur, joue des petits rôles dans le film.