Cul-de-sac – Roman Polanski

|

Cul-de-sac. 1966Origine : Royaume-Uni

|

Après le tournage du Couteau dans l’eau, son premier film, Roman Polanski rencontre Gérard Brach, un écrivain, avec lequel il s’entend immédiatement. Leur complicité se traduit par la rédaction du scénario de Cul-de-sac, un polar iconoclaste. Loin des canons du genre, ce scénario déconcerte et effraie les producteurs qui se refusent à investir dans un projet qu’ils estiment hasardeux. Plutôt que de revoir leur copie, les deux hommes s’attèlent à l’écriture d’un autre film, Répulsion, un thriller «hitchcockien». Le film obtient l’Ours d’argent au festival de Berlin, ce qui comble d’aise le Compton Group, société de production peu habituée à de tels honneurs. Reconnaissante, elle donne finalement son aval au tournage de Cul-de-sac, sans doute dans l’espoir de gagner de nouveaux prix.

Cul-de-sac partage de nombreuses similitudes avec Un couteau dans l’eau. Tous deux s’articulent autour d’un couple aux relations ambiguës auxquelles l’irruption d’une tierce personne apporte un éclairage décisif. L’environnement joue également un rôle important, l’eau isolant les personnages du monde extérieur dans les deux cas. Et comme il le refera souvent au cours de sa carrière, Roman Polanski privilégie une unité de lieu (ici, cette vieille demeure médiévale et le terrain alentour), ce qui confère à son récit des allures de huis clos. Dans Cul-de-sac, le titre même du film renvoie à cette idée d’enfermement. Quoique fassent les personnages du film, ils sont pris au piège, aussi bien de leurs choix que de leurs actes. Roman Polanski aime à baigner ses oeuvres d’un certain fatalisme qui n’empêche pas un humour pince sans rire de bon aloi. Ainsi, Cul-de-sac s’ouvre-t-il sur un ton tragi-comique que l’on va retrouver tout au long du film.

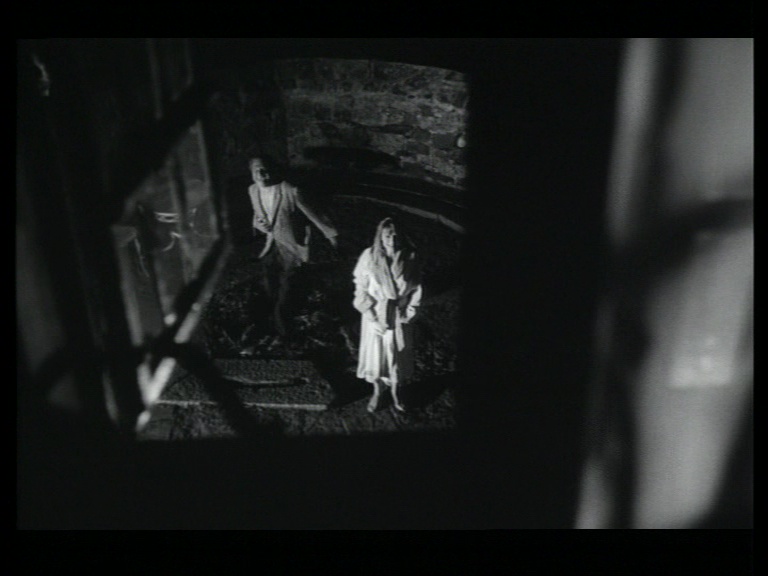

Dicky (Lionel Stander) et Albie (Jack MacGowran), deux malfrats plutôt mal en points à la suite d’un coup foireux, échouent à Holy Island, péninsule perdue du nord de l’Angleterre. Le premier nommé trouve refuge dans une vieille demeure médiévale qu’occupe le couple Teresa (Françoise Dorléac) et George (Donald Pleasence), rapidement pris en otage. De là, il prévient son patron de la tournure des événements, espérant qu’il viendra vite les chercher. En attendant, Dicky cohabite tant bien que mal avec ses hôtes forcés, tous pris au piège des éléments, la marée submergeant deux fois par jour l’unique route qui relie la demeure à la civilisation.

Le film s’ouvre et se ferme justement sur ces flots marins, symboles du devenir des personnages qui, quoi qu’ils fassent, se heurteront toujours aux mêmes écueils. Entre ces deux plans, Roman Polanski déroule son récit comme une évidence, les personnages et les situations s’esquissant peu à peu sous nos yeux, sans qu’il n’ait besoin d’insister sur quelques détails en particulier. Avec sa mise en scène aussi posée que méticuleuse, il ne nous assène rien, nous laissant le soin de recomposer le puzzle comme bon nous semble. Un puzzle qui n’est pas tant relatif à l’intrigue, très linéaire, qu’à l’esprit tourmenté de George, véritable héros et énigme du film. Homme d’aspect frêle (nous n’étions pas habitués à voir Donald Pleasence ainsi !), il se montre de surcroît bien peu téméraire de bout en bout de l’histoire, et surtout d’une grande passivité. Totalement soumis à une femme qui se délecte de son ascendant (la scène du travestissement), il témoigne d’un certain détachement face aux événements récents -l’intrusion de Dicky et Albie-, leur présence ne l’empêchant nullement de dormir à poings fermés. C’est un homme qui aspire avant tout à la tranquillité, et qui semble n’avoir aucune fierté lorsqu’il s’agit de la recouvrer. A ce titre, Roman Polanski ne le ménage pas. Grimé en femme lorsqu’il tombe nez à nez avec Dicky, George se fait même traiter de tantouse par un Albie mourant qui n’en croit pas ses yeux. Quant à Teresa, loin d’être un soutien pour lui, elle l’enfonce tant qu’elle peut, soulignant un peu plus sa lâcheté.

Albie cassant sa pipe très tôt, le film s’organise essentiellement autour du trio George – Dicky – Teresa, dont les rapports sont pour le moins surprenants. Ainsi Dicky n’a-t-il nul besoin d’user de la force pour convaincre ses hôtes forcés de se tenir à carreau. Teresa tente bien de montrer sa désapprobation, mais elle est vite remise à sa place. Et puis on sent chez elle une certaine fascination pour cet homme aussi rustre que son mari est affable. Quant à George, il geint plus qu’il n’agit, et ne représente donc pas un danger. De fait, leur cohabitation n’est empreinte d’aucune forme de tension, Roman Polanski se refusant à user des artifices inhérents à ce genre de situation. Par exemple, George et Teresa ne chercheront jamais à s’enfuir et partant, ne s’attireront pas les foudres de leur « geôlier ». Plutôt que de jouer la carte du suspense, le cinéaste prend un malin plaisir à brouiller les pistes. C’est flagrant lorsque Roman Polanski procède à un inversement des rôles, Dicky devant jouer les majordomes dévoués pour ne pas éveiller les soupçons des amis de George, arrivés à la surprise générale. Teresa se délecte alors de retrouver sa position dominante initiale, donnant ordre sur ordre au bougon bandit. Mais hors de question pour elle, et pour George, de demander de l’aide à ces gens. Et puis cela se traduit par ce personnage féminin totalement décomplexé (elle fricote avec tous les hommes sans se soucier de son époux) qui n’attirera pourtant jamais l’attention de Dicky, même en se déshabillant sous ses yeux. L’appropriation de la femme n’est pas ici un enjeu. George a beau dire, on ne croit guère en son amour pour Teresa, notamment à l’aune de ce qu’il laisse entendre à Dicky lors de leur conversation sur la plage (au passage, Roman Polanski nous gratifie d’un discret mais complexe plan séquence). Et on croit donc difficilement qu’il puisse sortir de sa torpeur pour ses beaux yeux. Volage, manipulatrice et pour finir instigatrice de l’éclat de violence final, Teresa cumule les tares sans pour autant tirer toute la couverture à elle. Que ce soit elle, George, Dicky voire l’ami de George et sa famille, tous représentent une part de la petitesse de l’être humain. Roman Polanski n’est pas du genre à magnifier ses personnages, jetant sur eux le regard le plus neutre possible. Toutefois, on ressent ici une certaine goguenardise de sa part, notamment en ce qui concerne les deux bandits, sorte de pieds nickelés du crime. A l’air renfrogné de Lionel Stander répond la mine ahurie de Jack MacGowran (Polanski réemploiera l’acteur à des fins plus ouvertement comiques dans Le Bal des vampires), deux visages atypiques que n’aurait pas renié un Sergio Leone. Il confère à son film un ton décalé, le plus souvent humoristique et qui, sans crier gare, sombre subitement dans les affres de la folie pour s’achever dans la tragédie.

Cul-de-sac, en plus de confirmer les talents de ce jeune cinéaste polonais, marque la fin d’un cycle. A ses trois premiers films aux motivations réalistes et à l’austérité feinte succèderont deux de ses films les plus célèbres, le coloré et humoristique Bal des vampires suivi du plus sombre et étouffant Rosemary’s Baby. Après Cul-de-sac, la carrière de Roman Polanski est définitivement lancée. Par la suite, il n’aura de cesse d’explorer différents horizons sans se départir de cette vision pessimiste des choses, droite héritière de son enfance.