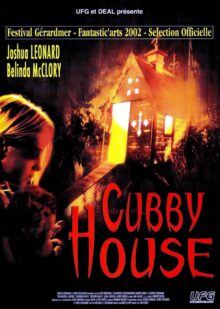

Cubby House – Murray Fahey

|

Cubby House. 2001.Origine : Australie

|

A un agent immobilier peu scrupuleux, rien d’impossible. Bill Buttrose vend à Lynn Graham une vieille bâtisse au funeste historique alors qu’en conformité avec le testament de la mère du propriétaire, il n’aurait jamais dû. Il est stipulé sur ce document notarial qu’aucun acquéreur ne doit avoir de jeunes enfants. Or, Lynn en a deux, plus un en âge d’étudier à l’université. La raison tient à ce fait divers du début des années 70 lorsqu’un homme, persuadé que son neveu et sa nièce étaient possédés par le démon, les tua sous les yeux de son frère, impuissant. Ignorante de cette histoire, Lynn emménage l’esprit léger. Les choses commencent à s’envenimer au moment de la découverte d’une cabane qui ploie sous les mauvaises herbes. Celle-ci exerce un fort pouvoir d’attraction sur Ivan et Natalie, ses deux plus jeunes enfants, qui y passent tout leur temps. Pire, leur comportement tend à changer. Ils deviennent plus ombrageux et, surtout, s’opposent plus que de raison à leur mère et à leur frère aîné, Danny. Ce dernier, avec l’aide de la jeune voisine dont il ferait bien son crush estival, découvre le passif de la maison et tente d’en avertir sa mère. Mais celle-ci, tout à ses problèmes d’ordre domestique, fait la sourde oreille.

Bien que toujours fidèle au rendez-vous de la fin du mois de janvier, le festival de Gérardmer n’a jamais connu le même retentissement que son illustre prédécesseur, le festival d’Avoriaz. A croire que les rustiques montagnes vosgiennes attirent moins les médias que le domaine skiable des portes du soleil entre France et Suisse. Le festival a aussi dû composer avec une offre moins pléthorique et de moins bonne qualité, ce qui n’empêche pas à longueur d’éditions d’avoir son lot de bonnes surprises. Depuis sa première édition en 1994, Fantastic’arts, nom que la manifestation portait jusqu’en 2008, a programmé des titres importants et mémorables tels que Le Bazaar de l’épouvante (j’assume), Dellamorte Dellamore, Créatures célestes, Le Jour de la bête, Ghost in the Shell, Cube, Ring, L’Échine du diable et j’en passe. Des films qui font honneur au genre qu’ils défendent et qui donne foi en la pérennité du fantastique, même si les différents jurys n’ont pas toujours distingué les meilleurs d’entre eux. Le Grand Prix décerné au Loup-garou de Paris en 1998 demeurera ainsi éternellement un mystère, même si son devancier n’était pas en reste avec par exemple le sacre de Lectures Diaboliques en 1991. Il n’en demeure pas moins que le cinéma fantastique en général se porte plutôt bien en ce début de 21e siècle même si cela tient en grande partie à un déferlement de grosses machines (la trilogie du Seigneur des anneaux, Harry Potter, des films estampillés Marvel à un rythme de plus en plus régulier avec le Spider-Man de Sam Raimi et le X-Men de Bryan Singer). En revanche, le cinéma d’horreur connaît un léger creux. La désaffection du public américain pour Scream 3, alors que son homologue français offre à la franchise son plus gros succès, scelle le sort du néo-slasher. En attendant l’explosion du torture-porn à la suite de Saw et de l’arrivée dans nos contrées de la vague de films de fantômes venue d’Asie, le cinéma d’horreur se cherche un peu. En Australie, son âge d’or est passé depuis belle lurette lorsque le festival de Gérardmer accueille Cut en compétition officielle en 2000 puis Cubby House en 2002, qu’il relègue dans une section fourre-tout baptisée La Nuit Apocalypse où le film voisine avec Dagon, Gojoe et Revelation suivant une filiation pas franchement évidente.

Parler d’apocalypse en évoquant Cubby House revient à lui conférer une dimension qu’il ne possède pas. Il a beau être question de l’avènement d’un démon du Mal par l’entremise d’une porte inter-dimensionnelle cachée dans une vétuste cabane de jardin que seuls de jeunes enfants – possédés – peuvent ouvrir, le péril conserve une portée très modeste. Nous sommes dans l’apocalypse de proximité, voire de quartier. Et encore son imminence, toute relative, n’inquiète qu’Harrison, reclus dans sa cellule depuis qu’il a sauvé le monde 30 ans plus tôt en sacrifiant son neveu et sa nièce. Un acte sacrificiel peu estimé à sa juste valeur puisqu’il ne lui a valu aucune remise de peine. A vous dégoûter de penser à l’avenir de l’humanité avant sa propre personne. Danny ne partage pas cette grandeur d’âme. Ses préoccupations sont, dans l’ordre, de culbuter Bronwyn, la fille des voisins, puis de retourner à Los Angeles. Venir en aide à son frère et à sa sœur ne vient qu’en troisième position, après que Bronwyn lui ait fait comprendre qu’elle n’était pas du genre à se laisser aller à un amour estival, et surtout après qu’il ait compris que quelque chose ne tournait pas rond autour de la maison. Ce qui n’était pas franchement évident tant les manifestations surnaturelles se font assez discrètes. Elles se bornent à des lianes belliqueuses que Murray Fahey filme en caméra subjective comme l’esprit de la forêt de Evil Dead, et à du piratage informatique en mode explosion d’imprimante et programme électoral qui s’affiche sur l’écran. Le démon tapi dans la cabane ne témoigne pas d’une grande humilité, révélant son nom en toutes lettres, Muszazel, et ses intentions, dominer le monde. Convaincue que ce “sabotage” ne peut être que l’œuvre de son aîné qu’elle pense accroc aux jeux vidéos (alors qu’on ne le voit jamais un joystick à la main, même pas celui dont mère nature l’a doté), Lynn passe totalement à côté de ces informations capitales. On ne peut en revanche guère lui reprocher de ne pas s’apercevoir de la possession dont font l’objet Ivan et Natalie tant leur comportement s’apparente en tout point à celui d’enfants de leur âge. Ça boude dans leur coin, ça répond et ça communique par messes basses. Physiquement, ils ne changent pas d’un iota et ne se rendent coupables d’aucun crime. Ce qui est toujours plus confortable en vue d’aménager une fin ouvertement optimiste. En somme, ils n’auront pas à souffrir de cette possession, laquelle relève de l’anecdote. Murray Fahey la traite avec désinvolture. Il tue des personnages sans que personne s’en inquiète (le dératiseur) ou sans que cela prête à conséquence (Bill, le beau-frère). En outre, le champ d’action des forces maléfiques ne répond à aucune logique, les lianes pouvant soudain s’attaquer à quelqu’un à plusieurs kilomètres de la cabane, puis ne plus agir au moment du final alors que cela se joue sur leur terrain de prédilection. Peut-être avaient-elles posé des RTT, ou témoignent-elles par cette inaction avérée de divergences de vues avec leur “maître”. Tout cela donne un spectacle bien pauvre, doté d’effets spéciaux visuels quelconques et dépourvu de toute tension, hormis d’ordre domestique. En fait, de par son unité de lieu (l’essentiel du récit se déroule dans le lotissement) et le choix des personnages (une famille qui tente de prendre un nouveau départ), Cubby House lorgne vers le passé plus qu’il ne regarde vers l’avenir.

Lynn incarne une mère courage qui regagne son Australie natale pour s’extraire, elle et ses enfants, de l’influence toxique de son ex mari. Si une analogie était possible avec l’esprit du Mal enfermé dans la cabane, pouvant évoquer la mainmise néfaste des hommes sur sa vie (auquel on pourrait ajouter Bill, l’agent immobilier qui non content de revendre une maison en piteux état tente de se placer auprès de l’acheteuse au prix d’une cour pressante), Murray Fahey n’en fait rien. Il préfère la tenir éloignée des débats, totalement hermétique à ce qui se passe, ou alors fermant sciemment les yeux pour mieux se recentrer sur elle. Que Danny tente de la prévenir que quelque chose d’horrible se trame et elle s’empresse de l’envoyer bouler, prétextant ne pas avoir de temps à perdre avec ses élucubrations. Il y a beaucoup d’incommunication dans cette famille qui tient à des griefs profonds que la cabane tend à révéler dès qu’ils passent un peu de temps à l’intérieur. Danny vit mal ce déménagement soudain, lui qui se rêve un avenir à Los Angeles, son soleil, ses plages, ses jeunes femmes en bikinis. Bref, la même chose qu’à Brisbane mais en plus tape-à-l’œil. Le temps d’une courte scène, et sous l’emprise de la cabane, il crache son venin à la figure de sa mère (“Avec le recul, je lui (le père) en veux pas d’être allé voir ailleurs.”) après que celle-ci l’ait traité d’égoïste. C’en sera tout du conflit familial sous-jacent. Par la suite, Danny joue cavalier seul par la force des choses, Lynn ne pouvant que constater les dégâts en mode ahuri lors du dénouement alors qu’elle pensait passer une bonne soirée en compagnie de son prétendant. Si ce n’est l’absence des débats de la figure parentale, Cubby House ressemble à une variation de Poltergeist. Gage de modernité, l’écran de l’ordinateur succède à l’écran de télévision comme lien avec des forces qui nous échappent. Les enfants restent des cibles privilégiées, sans doute parce que plus ouverts sur le surnaturel, et Murray Fahey nous gratifie lui aussi d’une farandole d’objets tourbillonnant dans les airs. Mais à la différence du film de Tobe Hooper et Steven Spielberg, Cubby House joue moins la carte du train fantôme et ne verse jamais dans le macabre. Il suit les rails balisés du film d’horreur sans aspérités, n’explorant aucune piste annexe au-delà de la simple image métaphorique. Cette maison vétuste totalement anachronique et déplacée au milieu des maisons flambant neuves qui l’entourent dans ce lotissement en pleine expansion est à l’image de l’existence de Lynn, branlante et décatie. Elle symbolise son échec au milieu de la réussite sociale de ses voisins. La fin, expédiée, laisse entendre que la famille ressort de l’adversité plus soudée que jamais et que si elle se cherche encore un havre de paix où s’épanouir, elle sait désormais pouvoir compter sur la solidarité et l’amour de chacun de ses membres. Et accessoirement qu’il y a toujours besoin d’un homme fort pour maintenir son unité. Une belle vision patriarcale de la famille.

Pur produit de bac à soldes (c’est d’ailleurs là que je l’ai déniché), l’édition de Cubby House contentera les amateurs de “flying jaquettes” avec ce détail qui tue, la reproduction des crédits d’un tout autre film en dessous du titre en lettres rouges. Une production Roger Cormann (pourquoi se contenter d’une coquille lorsqu’on peut les collectionner ?) avec Martin Sheen et F. Murray Abraham, Dillinger & Capone. Un film qui n’entretient strictement aucun rapport avec celui de Murray Fahey, ni par son année de production, ni par son genre et encore moins par ses acteurs. En dépit de titres de gloire ostensiblement mis en exergue, Joshua Leonard (Le Projet Blair Witch) et Belinda McClory (Matrix) n’apportent aucune valeur ajoutée à ce titre comme il en pullule dans les marchés du film du monde entier.