Body Trash – Philip Brophy

|

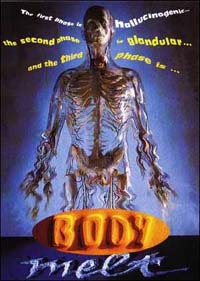

Body Melt. 1993

Origine : Australie |

La renommée de Braindead a donné des ailes au cinéma de genre néo-zélandais, qui vivait jusqu’ici dans l’ombre du voisin australien, lui-même bloqué sur le souvenir des films de Peter Weir, de George Miller ou d’autres oeuvres occasionnelles (Razorback, Harlequin, Montclare etc…). Puisque le cinéma d’horreur s’avérait fiable à l’export, l’Australian Film Commission plaça quelques billes avec la compagnie Dumb Film (littéralement “films crétins”) du musicien électro avant-gardiste Philip Brophy pour l’aider à financer Body Trash. Le budget n’en fut pas pour autant démesuré, et Brophy se chargea lui-même du storyboard, du scénario, de la musique, du département son, de quelques effets spéciaux et bien sûr de la réalisation. Les acteurs furent recrutés à la télévision, notamment dans des soap operas.

Dans un petit quartier de la banlieue de Melbourne, les habitants sont pris pour cobayes involontaires par une compagnie pharmaceutique planquée dans une ferme bio désireuse de créer une drogue capable d’accroître la perception mentale. Conçu comme de la vitamine, le produit n’est pas franchement au point et provoque des effets secondaires assez dégueulasses.

C’est vrai qu’il n’a pas fallu un grand scénario à Peter Jackson pour rendre son Braindead sympathique. Du reste, les films gores ont rarement brillé par leurs intrigues, si ce n’est peut-être chez Romero. Evil Dead (par quelques travelings), Re-Animator (par le côté “scientifique” hasardeux, avec notamment un sérum jaune luminescent), Toxic Avenger (par le côté “trash” provocateur), Street Trash (par ses gens qui se décomposent tout vifs), tels sont les parentés que Body Trash cherche à évoquer, discrètement mais sûrement. Ce qui n’empêche pas Philip Brophy d’introduire sa touche personnelle. Et c’est bien là que le bât blesse. Plutôt que d’opter pour un rythme effréné (alors que paradoxalement il compose une musique techno donc propice à la rapidité), il a recours au contraire à une lente progression partagée entre différents points de vue exposant la destinée de plusieurs des habitants de Peeble’s Court, des instigateurs de l’expérience et des policiers chargés de l’enquête depuis qu’un employé contaminé est venu lamentablement crever dans le quartier après avoir cherché à se soigner en buvant du détergent. Sans fil conducteur, sans personnage principal permettant d’ancrer le fil sur un point précis, Body Trash devient très vite rébarbatif. Brophy est en roue libre, allant même jusqu’à envoyer deux de ses personnages dans l’antre campagnard d’une famille de dégénérés consanguins façon Massacre à la tronçonneuse ou La Colline a des yeux, qui n’ont vraiment pas grand chose à voir avec l’histoire des vitamines empoisonnées. Il perd également beaucoup de temps avec des bavardages policiers ou scientifiques stériles (une visite à la ferme bio où ses flics ressortiront aussi peu avancés qu’ils ne l’étaient en entrant), à tel point que ce qui n’aurait dû être qu’un prétexte fait figure de moteur narratif inintéressant au possible, reléguant des séquences gores -qui en plus tardent à venir- au second plan. Dispersées aux quatre vents, séparées les unes des autres dans les sous-intrigues, elles font perdre au film tout ce qui faisait l’aspect jubilatoire de films comme Re-Animator, c’est à dire l’accentuation d’un merdier sanglant conduisant à un massacre final explosif.

Prises pour elles-mêmes, ces scènes gores sont pourtant réussies : un homme est étouffé par ses propres veines qui lui sortent par la bouche, un fœtus traverse le ventre de sa mère pour agresser son père, un enrhumé finit par se noyer dans une marre de mucus, un homme fond littéralement dans un commissariat, le sexe d’un autre explose suite à une érection trop vigoureuse, la langue d’une femme grossit dans des proportions considérables… Mais étant isolées, ces scènes plutôt bien fichues ne dépassent guère le stade des dommages collatéraux nées de l’expérimentation scientifique foireuse. Ne seraient-elles pas aussi poussées que le gore ne serait jamais apparu comme la priorité du réalisateur et que Body Trash aurait fait office de thriller scientifique. Il faut également dire que la lenteur du rythme et l’éclatement de l’intrigue sert à la touche humoristique voulue par Brophy bien plus discrète que dans les films gores habituels. La satire de la vie de banlieue bourgeoise est de mise, et après tout l’aspect dégueulasse des agonies n’est qu’une forme comme une autre pour humilier tous ces gens aisés, qui se satisfont de leur petite vie monotone et qui apprécient tout particulièrement le fait d’entretenir leur santé (gosse inclus, puisque le seul du film se fracassera la tête suite à une chute de skate board et pourrira vivant sans que personne ne vienne le chercher). Il n’empêche que c’est un bien maigre palliatif aux erreurs d’un film globalement assez froid, peu convivial (à l’image des responsables de la ferme bio, trop discrets et comploteurs pour succéder à un Herbert West), et dont le gore se retrouve trop dilué dans ses à-côtés pour être convaincant. Le cinéma d’horreur australien n’en sort pas grandi, même si la volonté du réalisateur de mêler figures imposées du cinéma gore et initiatives personnelles (même mauvaises) reste louable. Il aurait juste fallu que ces apports soient complémentaires.