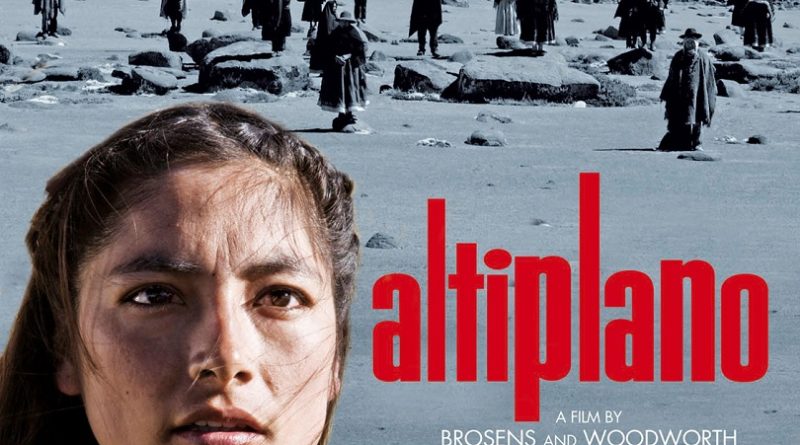

Altiplano – Peter Brosens & Jessica Hope Woodworth

Au Pérou, dans un village de l’Altiplano, Saturnina prépare son mariage. Mais, lors d’une procession, la statue de la Vierge tombe et se brise, annonçant des journées noires et des destins funestes. Au même moment, Grace, photographe en Irak, est contrainte à prendre en photo son guide exécuté sous ses yeux. Un deuil commence alors pour elle, une expérience que va bientôt vivre également Saturnina, lorsque son promis Ignacio décède en revenant des glaciers.

Dans l’austère village de Turubamba, comme à l’abbaye d’Aulne (Belgique), où Grace et son mari Max ont élu domicile (et, pour qui connait les lieux, c’est assez surprenant car ils dinent sous une tonnelle en plein milieu de ruines qui sont plutôt un lieu de tourisme qu’un lieu d’habitation), ce n’est pas la joie. Et ce ne le sera d’ailleurs jamais au cours de ce film.

La tristesse et la mort se sont abattues sur Grace et Saturnina qui, sans se connaître ni même se ressembler, vont finir par se rejoindre et par partager leur malheur, chacune à sa façon, dans des paysages magnifiques et parfois désolés où l’air pur des montagnes est pollué par le ballet incessant des camions chargés des minerais puisés dans les terres alentours.

Avec les mines vient le mercure, un poison d’autant plus dangereux qu’il ressemble à de l’argent liquide et brillant, et fascine les enfants tout comme les adultes. Un produit d’autant plus toxique qu’il se répand, par négligence, près de Turubamba, et affecte une population villageoise sous-médicalisée qui en subit les conséquences.

Saturnina, qui vient de perdre son mari, décide de mener le combat et d’affronter les exploiteurs qui viennent creuser la terre et empoisonner les habitants, tandis que Grace, venue rejoindre Max, ophtalmo en mission humanitaire sur l’altiplano, se retrouve elle aussi confrontée à l’absence.

Les parcours des deux femmes vont alors se croiser par le biais d’un petit caméscope d’abord, puis par un frère, des voisins, et toute une population locale adoptant l’étrangère et sa tristesse infinie ; le deuil, partagé, réunit des êtres que tout séparait pourtant, dans une histoire invoquant aussi bien la Sainte Vierge que les esprits des montagnes.

Les paysages sont magnifiques et magnifiquement filmés et photographiés. Les plans sont toujours très construits et très travaillés. Les émotions sont à la hauteur des montagnes environnantes, fortes et rudes à la fois. Mais que tout ceci est lent, mais que tout ceci est long. Les séquences s’étirent et s’attardent toujours trop longuement sur tel ou tel tableau vivant, au choix : Saturnina en madone andine, les villageois masqués à l’occasion de funérailles, un corps sans vie étendu sur le sol, une femme qui pleure et hurle son chagrin.

Poésie quand tu nous tiens, diront certains. Mouais, ben elle a bon dos la poésie, répondrais-je. « Nous sommes très exigeants vis-à-vis du public », dit Jessica Hope Woodworth (ou quelque chose d’approchant), façon polie de dire : « si vous n’avez pas aimé, c’est de votre faute, parce que vous ne faites pas d’efforts ». Mouais, ben j’ai quand même fait l’effort d’aller au bout et, au final, quelle déception !

Les deux réalisateurs se regardent trop filmer pour creuser un peu plus profond le sillon de leur film. On a parlé de lyrisme, de fable, de réflexion profonde et somptueuse sur l’état du monde, sur fond de lutte environnementale mais, au final, qu’est-ce qu’on a ? Un peu de lyrisme, certes, mais étendu et délayé à n’en plus finir. De la fable, peut-être, mais pas des plus percutantes. De la réflexion profonde, non, vraiment pas. On reste au contraire à la surface des choses et au méli-mélo de sentiments et d’imageries. Quant à la lutte environnementale, n’en parlons pas, elle est expédiée très rapidement, et on est loin ici du brûlot qui condamnerait ou mettrait en lumière les pratiques des sociétés minières. Il s’agit plus d’un prétexte, d’une toile de fond grossièrement esquissée permettant de développer en long, en large et surtout en interminable une allégorie où une photographe d’origine iranienne vivant en Belgique et une péruvienne indienne vivant sur l’altiplano partageraient les mêmes douleurs et les mêmes expériences dans des univers très éloignés et pourtant si proches. Finalement, où que l’on vive, qui que l’on soit, on a tant à partager…

Poétique et contemplatif, mais contemplant surtout le nombril de ses auteurs au travers de paysages grandioses et avec la complicité d’un directeur de la photographie talentueux, Altiplano lasse très vite et énerve par son parti-pris de l’esthétique primant sur tout le reste. C’est d’autant plus dommage que les qualités formelles sont là et bien là. Pour ma part, j’en sors plutôt las.