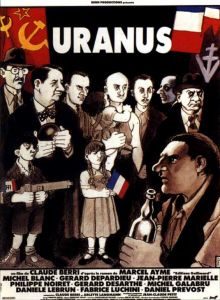

Uranus – Claude Berri

Nous sommes au printemps 1945 dans une petite ville française en partie détruite par les bombardements alliés. Alors que la municipalité se prépare à accueillir ses enfants revenus des camps de prisonniers, un climat délétère de suspicions et de dénonciations pèse sur la population. Maxime Loin, collabo reconnu, est en cavale. Par vengeance, Rochard, employé SNCF, prétend l’avoir vu chez Leopold Lajeunesse, patron du bistrot Le Progrès. Une dénonciation calomnieuse qui suffit à mettre le feu au poudre et à faire tomber quelques masques.

Quand il ne réalise pas des films à forte teneur autobiographique (Le Vieil homme et l’enfant, Le Cinéma de papa), Claude Berri, grand mogul du cinéma français des années 80-90, s’adonne à son autre marotte, l’adaptation littéraire. Après l’accueil triomphal du diptyque Jean de Florette – Manon des sources tiré de l’œuvre de Marcel Pagnol, il s’attaque, à l’aube des années 90, à Marcel Aymé et son roman Uranus (1948). Ce livre, consacré à l’immédiat après-guerre et à l’épuration qui s’en est suivie, constitue le dernier volet d’une saga démarrée en 1941 avec Travelingue dont l’action se déroulait à l’époque du Front Populaire, et qui s’est poursuivie en 1946 avec Le Chemin des écoliers, lequel se focalisait sur l’Occupation. En somme, ce roman constitue la matière parfaite pour que Claude Berri concilie les deux ressorts de son cinéma.

Le film s’ouvre sur une vignette bucolique, celle d’un couple batifolant dans les herbes hautes au bord d’un plan d’eau. Elle, alanguie sur le dos, sa robe tout juste retroussée, lui, le pantalon sur les chevilles et les fesses à l’air. La vie a repris son cours dans cette bourgade provinciale qui ne dit pas son nom. Mais s’est-elle jamais vraiment arrêtée ? Question lancinante qui parcourt le récit et nourrit les états d’âme de certains des protagonistes. Uranus ne dépeint pas des héros mais des individus qui se sont accommodés de la guerre et de l’Occupation allemande. Le seul résistant évoqué a été un résistant de convenances, gagnant le maquis dans l’unique but de servir de couverture à son père et à son commerce florissant avec l’ennemi. La résistance apparaît ici davantage comme une posture – le cafetier Léopold se décrit comme tel pour avoir employé un juif en tant que garçon de café, en fait son neveu – que comme une réalité bien établie. Dans cette bourgade, peu de voix semblent s’être élevées contre l’occupant, la majorité des habitants continuant de mener leur petite existence du mieux possible, qu’ils soient maréchalistes, collabos ou bien tout simplement résilients. En un sens, la Libération s’est avérée bien plus perturbante pour nombre d’entre eux à l’image de cette cohabitation contrainte dans le vaste appartement bourgeois des Archambaud entre ceux-ci, les Gaigneux et Mr Watrin suite à la destruction de nombreuses habitations due aux bombardements alliés. Une cohabitation qui se complique davantage lorsque Mr Archambaud accueille en toute clandestinité Maxime Loin, collabo notoire ardemment recherché qu’il n’a pas le cœur à jeter à la vindicte populaire. Il n’a beau partager aucune de ses idées, il ne peut se résoudre à voir en Maxime un ennemi. Il voit avant tout en lui le voisin, l’ami, en somme, l’homme qu’il était avant que des années de guerre et d’occupation par l’ennemi brouillent l’image de chacun. Il n’agit pas tant par convictions que pour soulager une conscience mise à mal par son indécision chronique. Et cela dans un environnement loin d’être pacifié. Si dans les faits le pays est libéré, c’est loin d’être le cas de sa population, laquelle demeure encore prisonnière de ses actes et de ses choix durant ces heures sombres. A la peur de l’occupant a succédé la peur de l’épuration et de toutes ces mesquineries confinant aux règlements de compte qui s’y rattachent. Archambaud résume ainsi la situation : Il y a ceux, dont il fait partie, qui n’ose plus afficher leurs opinions et ceux qui affectent de croire que ces idées-là n’ont jamais existé. Et de conclure : « On réduit des millions d’individus à une poignée de vendus ». A la Libération, l’échiquier politique se redessine, et chacun tente de tirer la couverture à lui. A ce petit jeu, Monglat père s’avère le pire de tous. Fort de ses contacts hauts placés hérités de ses années de collaboration, le notable fait la pluie et le beau temps, pouvant faire taire l’importun qui le met en cause sans avoir à se salir les mains.

Et cet importun n’est autre que le cafetier Léopold Lajeunesse. Un rude gaillard qui se découvre une passion pour Racine et Andromaque depuis que son établissement accueille la classe de Mr Watrin en attendant la reconstruction de l’école (« Si les américains n’avaient pas bombardé l’école, je n’aurais jamais connu Racine »). Personnage truculent, ce colosse ne jure que par son petit vin blanc à toute heure de la journée, qu’il accompagne désormais d’alexandrins qu’il déclame à mesure de son inspiration. Au départ, ce personnage semble voué à jouer les seconds rôles au sein d’une distribution pléthorique. Or il est ici interprété par Gérard Depardieu. L’ogre Depardieu. Il s’empare du personnage avec un appétit féroce, ne craignant pas d’en faire des tonnes. Il vocifère, rudoie son tourmenteur (Rochard, interprété par Daniel Prévost, toujours parfait dans la veulerie crasse), suis religieusement les leçons de Mr Watrin ou s’émeut devant la beauté de quelques vers. Son café est son théâtre et il entre en représentation à chacune de ses apparitions. Il prend une place folle au point de devenir l’élément centrale de l’intrigue. Il cristallise à son corps défendant les luttes d’influences qui s’exercent avec notamment les membres du Parti Communiste, lesquels ne savent plus trop sur quel pied danser entre les tenants de méthodes plus persuasives quitte à verser dans la menace physique (Jourdan) et les tenants d’une approche plus démocratique (« Il ne s’agit plus de faire peur mais de rassurer les gens », René Gaigneux). Non content d’occuper une place prépondérante du récit, Léopold Lajeunesse en assure également la dimension dramatique la plus évidente, payant pour sa trop grande gueule. A tel point qu’il en occulterait presque ce qui se trame en coulisses de cette France fraîchement libérée, alors que c’est ce qu’il y a de plus intéressant. Uranus ne dresse pas un portrait très flatteur de cette France de l’immédiat après-guerre, capable dans un même mouvement de fêter le retour de ses prisonniers de guerre et d’en abandonner un sous les coups de défenseurs auto-proclamés de l’honneur de la Nation pour avoir collaboré avec ses geôliers. Lâcheté, bassesse, hypocrisie, haine sont à l’honneur même si Claude Berri atténue la charge par rapport au roman, nettement plus incisif. On retrouve néanmoins la verve intacte de Marcel Aymé lors du monologue de Monglat, particulièrement révélateur de tout ce que l’écrivain souhaitait pointer du doigt. L’approche plus feutrée du cinéaste n’a malgré tout pas empêché le film de susciter à sa sortie quelques réserves d’ordre politique, notamment de la part des communistes, lesquels n’ont guère apprécié l’image qui est donnée d’eux.

Nonobstant ces petites polémiques, Uranus s’avère un film plaisant à défaut d’être passionnant, bien aidé en cela par une pléthore d’excellents comédiens. Claude Berri adopte la même approche trop sage qu’il avait déjà employée du temps du dyptique Jean de Florette/Manon des sources, préférant s’effacer derrière l’œuvre adaptée. Loin d’en avoir terminé avec la période, il réalisera Lucie Aubrac en 1997, récit du combat acharnée de la célèbre résistante pour organiser l’évasion de son époux.