Swordkill, le retour du samouraï – J. Larry Carroll

|

Ghost Warrior. 1986Origine : Etats-Unis

|

En l’an 1552, la fiancée du samouraï Yoshimitsu (Hiroshi Fujioka) dit Yoshi est kidnappée par un clan de pourris. Dégainant son sabre, le fier guerrier sauve sa belle et combat le chef ennemi, qu’il vainc mais épargne. La générosité ne payant pas avec les bandits sans foi ni loi, la fiancée est assassinée d’un couteau bien lancé, tandis que Yoshimitsu est victime d’une flèche qui le plonge dans un lac en contrebas.

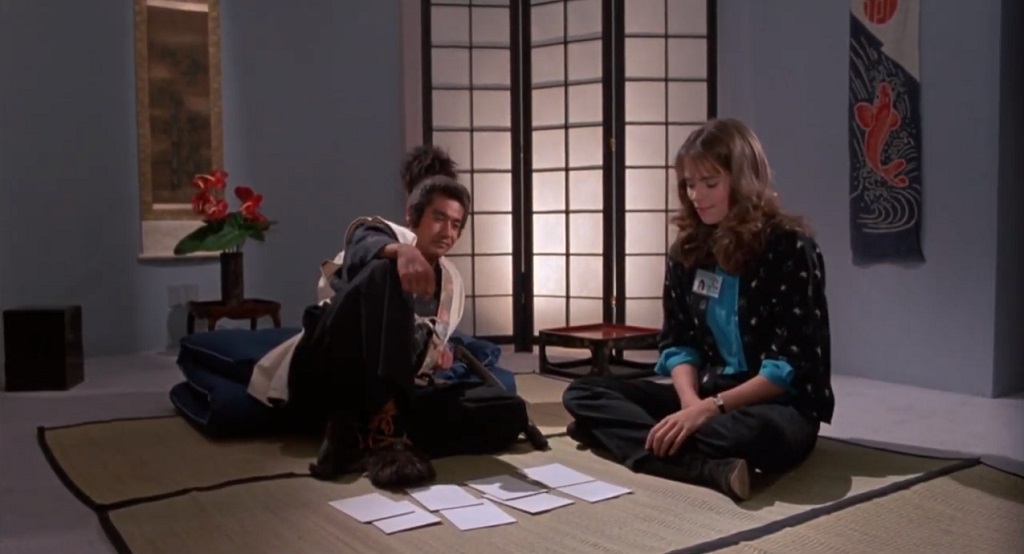

Son corps est retrouvé intact en 1985, prisonnier des glaces. La dépouille est envoyée au Docteur Alan Richards (John Calvin), spécialiste de la cryogénisation, qui ne tarde pas à ressusciter Yoshimitsu. Pour aider le samouraï dans son adaptation à la vie moderne, Alan embauche Chris Welles (Janet Julian), une spécialiste du Japon. La barrière de la langue demeure malgré tout infranchissable, et c’est seulement en lui remettant ses sabres que Alan et Chris gagnent la confiance du samouraï. Hélas, un employé inspiré par l’argent que représentent ces armes va essayer de les lui subtiliser. Aussi vif qu’à son époque, Yoshi fait ravaler son extrait de naissance au malotru. La porte de sa chambre étant grande ouverte, il en profite pour aller faire un tour en ville, où il va vite sauver un vieil homme d’une bande de punks. Désormais il a la police sur le dos. Alan veut également sa mort. Seule Chris veut l’épargner.

Que d’efforts consentis par cette production Charles Band pour apparaître respectable ! Pour Swordkill, qui aurait également été titré Le Guerrier fantôme en nos contrées, le patron d’Empire a été dénicher une star japonaise en la personne de Hiroshi Fujioka, héros de la série Kamen Rider, guère connue en Europe (sur le même créneau, nous avons Bioman) mais culte en Asie. Encore plus fort, Charles Band a soigneusement évité le moindre débordement sanglant, le moindre effet spécial susceptible de choquer, la moindre vulgarité ou la moindre bretelle apparente de soutien-gorge, rompant ainsi les traditions de son Empire. Même Troll, pourtant conçu pour un public enfantin, n’était pas aussi familial. Cette respectabilité est mise au service d’une intrigue faisant la part belle au choc des cultures, qui se voudrait même assez profonde, voire tragique. Et pourtant, chasser le naturel il revient au galop… Après une introduction étonnement soignée dans un superbe Japon médiéval, ou tout du moins sur une superbe colline enneigée du Japon médiéval, le réalisateur J. Larry Carroll aligne les erreurs venant ramener Swordkill à sa condition de petit budget conçu par une firme peu habituée au perfectionnisme. Compte tenu des ambitions affichées, l’équilibre n’aurait pu être atteint que par l’habileté de son scénario. Et il faut bien le dire, nous sommes très loin du compte. Bien qu’il soit scénariste de métier, ayant débuté avec Tourist Trap (avant de bifurquer vers des dessins animés du type Denis la malice, She-Ra, Cosmocats…) Carroll n’a pas occupé ce poste, confié à un novice (mal)formé chez Roger Corman visiblement démangé par ses envies de recopier ni vu ni connu ses petits collègues d’Hollywood. Pour schématiser, Swordkill n’est qu’un condensé maladroit de Terminator, du Justicier dans la ville et E.T.. Terminator pour la démarche mécanique de Yoshi, ce samouraï dont la stoïque fierté confine à la rigidité. Ah ça, au moins on peut dire que l’on évite les clichés de l’humour anachronique… Hiroshi Fujioka déambule le visage grave à travers Los Angeles, s’étonnant à peine du monde qui l’entoure. Toutefois, il n’est pas insensible, et son fameux sens de l’honneur le pousse à se prendre pour Charles Bronson, défendant ainsi un ancien combattant pris à parti par une bande de punks dans un quartier sordide, avec règlement de compte final dans un sous-sol abandonné. Enfin, son incapacité à communiquer et sa fuite avec une gentille humaine (opposé aux vilaines autorités) se terminant en grande scène sentimentale ne peut que rappeler E.T..

Carroll et son scénariste ne se sont vraiment pas donnés beaucoup de mal, leur film étant construit en étapes bien délimitées caractérisées chacune par des sentiments grossièrement suscités. Il n’y a guère que la partie à l’hôpital, immédiatement après la résurrection de Yoshi, pour laisser la porte entrouverte à des émotions plus complexes. Par la suite, une fois familiarisés avec les personnages et surtout une fois certains que le réalisateur n’ira pas au bout de ses ambitions, on en viendra à regretter que Carroll n’ait pas voulu sortir du cadre grand public. Quels malheurs que ces coups de sabre sans débordements sanglants ! Non seulement parce qu’ils sont forcément moins rigolos, mais aussi parce qu’ils aseptisent les dégâts de cette arme jusqu’au ridicule. N’ayant pas fait d’études de médecine, je ne voudrais pas trop m’avancer, mais il me semble que lorsqu’un bras est tranché net, le résultat n’est pas très propre. Il l’est malgré tout pour notre réalisateur, lequel s’en voudrait de faire passer son samouraï pour un barbare. Car si barbarie il y a, elle se trouve partout dans notre monde moderne. Sauf pour cet ancien combattant sauvé par Yoshi, qui a le profil idéal du second couteau au grand cœur : vieux, noir, ancien ennemi du Japon pas rancunier. Pour le reste, de l’employé voleur jusqu’à la police, du scientifique irresponsable (un vrai Docteur Frankenstein) aux punks, rares sont ceux qui sont capables de comprendre un homme aux principes chevaleresques venu d’un autre lieu et d’un autre temps. Malgré nos avancées technologiques, nous ne valons guère mieux que les brigands du Japon médiéval, et pour bien que l’on en soit conscients, le réalisateur aime à insérer des flash backs issus de l’introduction pour bien montrer que les deux mondes sont similaires, et que Yoshi ne fait que revivre ce qu’il a vécu au XVIème siècle. Le final est ainsi truffé de ces parallèles : les flics remplacent les bandits, et Chris joue le rôle de la fiancée. C’est d’ailleurs le seul rôle qu’elle joue au cours du film, puisque cette pseudo spécialiste du Japon connait à peine le japonais (et encore moins celui parlé par Yoshi), n’est pas capable d’identifier la valeur des sabres et doit se réfugier chez un vrai antiquaire nippon pour mieux cerner son samouraï. Ce n’est rien d’autre qu’une potiche au sourire béat accompagnant un nippon muet et guindé menacé par des caricatures de vilains. Sacré tableau.

Plutôt vide, ce Swordkill. En outre, ce discours sur la barbarie moderne (enfin ça reste un bien grand mot compte tenu de l’inanité des quelques vilains dont on croise la route) ne rime pas à grand chose… Faut-il vraiment reprocher aux flics de vouloir mettre la main sur un sabreur qui vient de découper plusieurs personnes, quand bien même ce furent des punks ? C’est bien beau de discourir au sujet de la perte de valeurs sur fond de comparaisons historiques et culturelles, mais encore faut-il que cela fasse sens. Il n’y en a pas beaucoup ici (justifier une escapade à la Charles Bronson par la déontologie samouraï, faut le faire !), et le résultat est à peu près égal à ce que l’on pouvait attendre d’un film Empire grand public.