Les Sorcières – Cyril Frankel

|

The Witches. 1966Origine : Royaume-Uni

|

Si les films de Terence Fisher, Roy Ward Baker, Val Guest ou autres John Gilling attirent légitimement tous les regards, surtout lorsqu’ils comptent à leurs castings Peter Cushing et/ou Christopher Lee, ils ne constituent pourtant que la partie émergée de l’iceberg qu’est le corpus de la Hammer. Derrière ces noms prestigieux et les sagas qui leurs sont associées se trouve une myriade de films nettement moins connus à la distribution commerciale erratique. Heureusement que, forts du sceau « Hammer » et de la sagesse d’éditeurs motivés (dernièrement Elephant Films et Tamasa, et plus anciennement Seven 7), plusieurs de ces films obscurs nous sont parvenus. La raison pour laquelle ces éditeurs ont ressorti tel ou tel film de l’ombre peuvent être multiples, et la composante juridique des droits n’y est certainement pas pour rien. Mais il est tout de même bien évident que si sortie il y a (ou il y eut), c’est que ces films présentent un intérêt éditorial certain. Ne serait-ce justement que pour permettre de découvrir la face cachée de la Hammer. A l’usage, on finit par découvrir que, bien que privilégiant ses têtes de gondole, la Hammer était assurément alimentée par des artisans soucieux de qualité et d’élégance, du moins jusqu’au début des années 70. A titre d’exemple, mentionnons la finesse d’un film comme Le Redoutable homme des neiges, sorti avant le révolutionnaire Cauchemar de Dracula. Parlons aussi du sardonique Spectre du chat de 1961, ou encore de l’inventif Fascinant Capitaine Clegg de 1962… Si ces films reposaient tous sur le socle de l’épouvante gothique, chacun à sa manière savait tirer son épingle du jeu, au même titre que les premiers Dracula qui brillaient par leur érotisme trouble… Sorti en 1966, édité en France par Seven 7 dans une édition aujourd’hui épuisée et jamais réédité, Les Sorcières est clairement coulé dans ce moule.

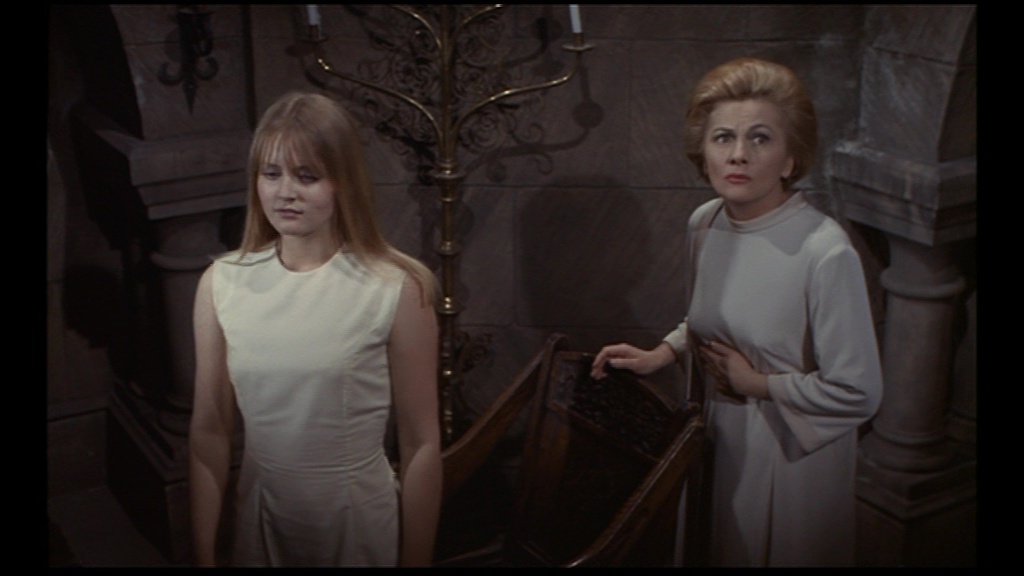

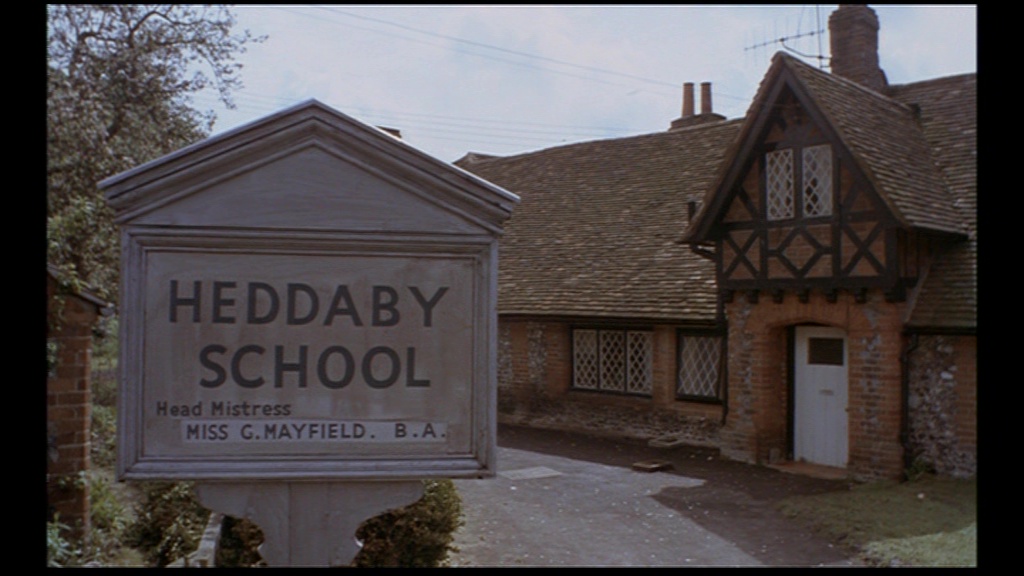

Revenue en urgence en Angleterre après avoir été chassée d’Afrique par des sorciers locaux, l’institutrice Gwen Mayfield est embauchée dans l’école du village de Heddaby. Le charme et le calme du patelin semblent tout indiqués pour qu’elle se remette du choc nerveux dont elle a été victime. C’est ce qu’elle pense, et c’est ce que pense aussi son aimable employeur Alan Bax, flanqué de Stéphanie, sa journaliste de soeur avec laquelle Gwen ne tarde pas à sympathiser. Tout irait donc très bien si la sensibilité de Gwen n’était pas vite choquée par l’ostensible hostilité des villageois à l’encontre de Ronnie Dowsett et de Linda Rigg, un couple d’adolescents dont l’amourette est pourtant bien loin de franchir les limites du convenable. Pleine d’empathie pour les deux ostracisés, d’autant que Ronnie lui fait passer le message que Linda est maltraitée par sa grand-mère, Gwen essaie de comprendre les raisons profondes qui motivent les gens du coin à se comporter ainsi. Elle va ainsi mettre le nez dans un secret local bien enfoui derrière les apparences proprettes du pitoresque patelin.

Aucune star de la Hammer au casting de ces Sorcières réalisées par un Cyril Frankel que rien ne prédisposait à intégrer la Hammer au sein de laquelle il ne fera d’ailleurs pas de vieux os. Réalisateur de documentaires, d’épisodes de séries télé ou de longs-métrages plutôt discrets (majoritairement des comédies), sa carrière était déjà sur la fin, et une fois celle-ci achevée il devint expert en céramiques pour une maison de ventes aux enchères… Vraiment pas le profil de quelqu’un qui saurait s’adapter à une firme toujours d’avant-garde bien que sérieusement concurrencée par les italiens -Mario Bava en tête-, ou encore les américains -menés de leur côté par Roger Corman. Devant l’écran, bien qu’ayant naguère été une véritable star en tenant les principaux rôles féminins pour Hitchcock (Rebecca, Soupçons), Billy Wilder (La Valse de l’empereur), Nicholas Ray (La Femme aux maléfices), Ida Lupino (Bigamie) ou encore Fritz Lang (L’Invraisemblable vérité), Joan Fontaine était clairement sur la pente descendante. Agée de pratiquement 50 ans, elle n’avait alors plus paru au cinéma depuis quatre ans… et arrêterait sa carrière après Les Sorcières. Elle non plus n’avait pas forcément le profil pour intégrer la Hammer. Si l’on excepte sa séquence introductive dans laquelle Gwen est chassée d’Afrique par une tribu adepte de sorcellerie, le début du film de Frankel laisse clairement à penser qu’en effet, la Hammer s’oriente sur cette production vers un fantastique métaphorique dissimulant un mélodrame dans lequel une instritutrice au grand coeur vient en aide à des ados en proie au conservatisme d’une bourgade britannique ancrée voire encroûtée dans la tradition. Au-delà même de ces deux ados tourmentés, il n’est pas non plus inenvisageable de voir l’héroïne tirée à quatre épingles nouer une relation avec ce vieux garçon qu’est le mécène Alan Bax. Les Sorcières aurait alors opéré un grand écart en prenant à la fois la défense d’une jeune génération souhaitant légitimement afficher ses sentiments tout en ne brocardant pas leurs aînés de la vieille école. Le but de Frankel n’aurait alors pas été d’emettre un quelconque jugement sur la morale, mais bien de promouvoir l’ouverture d’esprit. Se déroulant dans un cadre contemporain quoique légérement suranné par l’authenticité de ce village de carte postale qu’est Heddaby, dépourvu de la splendeur gothique des sagas phares de la Hammer (ce qui ne veut pas dire que le film est visuellement quelconque : Heddaby est véritablement un patelin charmant), Les Sorcières aurait pu se dérouler tout du long sur ce principe. Cela en aurait fait un film qui se serait inscrit dans une (nouvelle) vague auteurisante, et très inscrite dans son époque de libéralisation des moeurs. Sans aller jusqu’à dire que sur la durée il en vient à perdre tout à fait cette orientation et à contredire le fond vers laquelle elle pointait, il finit malgré tout par la faire passer au second plan et par l’enrichir d’un véritable argument fantastique, cette fois bien intégré au cadre de la Hammer. Car s’il n’a pas un réalisateur et des acteurs issus des classiques du studio, Les Sorcières peut malgré tout compter sur un de ses plus solides scénaristes : Nigel Kneale.

Les trois Quatermass et la mini-série qui leur sert de conclusion ainsi que Le Redoutable homme des neiges… L’apport de Kneale n’aura pas été pléthorique pour la Hammer, mais il aura malgré tout été d’une grande importance, d’autant qu’au moment de ces films la firme n’avait pas encore de têtes de gondole solidement établies. Sans compter que par ailleurs, on lui doit également l’excellent Les Premiers hommes dans la lune (Nathan Juran, 1964) et bien plus tard une contribution à l’audacieux Halloween III (Tommy Lee Wallace, 1982) et ce téléfilm fort estimable et très « hammerien » qu’est The Woman in Black (Herbert Wise, 1989). Et sans oublier qu’il rédigea également le scénario des Corps sauvages, un film multi-nominé aux BAFTA Awards (les Oscars britanniques) au sujet risqué (un peu apparenté à Un tramway nommé Désir), avec un casting alléchant composé de Richard Burton, Claire Bloom et Donald Pleasence. Un pedigree solide laissant à penser que le bonhomme n’est pas un adepte de recettes toutes faites, ou à défaut qu’il parvient à singulariser des sujets pouvant paraître banals… Le mythe de Frankenstein, les vampires, la momie, le loup-garou… La Hammer est connue pour sa façon de moderniser différents mythes du fantastique. Moins reconnu (car peut-être moins radical dans son approche que les autres), Le Redoutable homme des neiges faisait de même avec le yéti. Ici, en se basant sur un roman de Norah Lofts, Neale se penche sur le cas de la magie noire. Un thème dont la Hammer fera plusieurs fois usage, allant jusqu’à le mettre en sujet principal d’Une fille… pour le diable en 1976. Mais en 1976, la Hammer était largement dépassée et ne faisait que suivre un mouvement ici initié par Rosemary’s Baby et L’Exorciste. Tandis que dix ans plus tôt, sous la houlette de Nigel Kneale et de Cyril Frankel, elle se posait toujours sinon comme devancière, du moins comme une des meneuses, artistique comme commerciale. Tout en étant fort différent du registre habituel des Dracula et des autres sagas phares (ce qui lui a peut-être coûté la célébrité), Les Sorcières se pose également sur ce registre, faisant de lui une sorte de précurseur de Rosemary’s Baby. Approchant leur sujet à pas feutrés, Frankel et Neale nous y font glisser à petites doses, en commençant par des élements qui, si le titre n’avait pas été ce qu’il est, seraient passés inaperçus. A savoir l’absence à Heddaby d’église en bonne et due forme : celle que le village abritait est depuis longtemps devenue une ruine que nous visitons brièvement en compagnie de Alan Bax, qui s’envisageait lui-même comme un homme d’Église avant de rater ses examens d’admission. Dès lors, il est évident que ces élements auront une signification sur les évenements extérieurs. La force des Sorcières est de ne pas céder tout de suite aux exigences du spectaculaire, mais d’amener sa protagoniste principale (et donc ses spectateurs) à sa finalité par un processus logique faisant de lui davantage un thriller qu’un film fantastique en bonne et due forme, bien que la finalité fantastique ne fasse à la longue guère de doute. Dans ce cheminement, le scénario nous conduit à hésiter sur le camp où se situe réellement la sorcellerie, et à l’instar du personnage de Joan Fontaine il convient de rester toujours hésitant sur l’origine de la malveillance. Ce qui permet de construire un climat de paranoïa et de faux-semblant qui, s’il ne transgresse pas la bienséance des normes cinématographiques (à l’inverse d’autres films de la Hammer), apporte le sel d’un film qui se plait en fait à utiliser la beauté de son cadre comme un élement masquant la réalité des évenements qu’il raconte. Un voile opaque également entretenu par la nature païenne de la sorcellerie qui s’opère là : quelques poupées vaudou, un chat noir, de singuliers autochtones (mention spéciale à la grand-mère de Linda jouée par Gwen Frangcon-Davies) et puis bien sur le traumatisme africain qui remonte à la surface psychologique d’une héroïne à la fois hardie (son sens du devoir) et fragile (sa dépression nerveuse)… Tout cela construit un film certes différent de la radicalité à laquelle les figures phares de la Hammer nous ont habitués, mais qui à sa façon n’en renouvelle pas moins ce vieux thème qu’est la sorcellerie, en la faisant cette fois intégrer le monde moderne d’une manière pour le moins subtile, avec un fantastique pesant au dessus des débats plutôt que de s’y immiscer perceptiblement. Notons d’ailleurs que lorsque le film tente de sortir de ce registre et cherche à se montrer moins ambigu, il est bien loin du compte. C’est le cas dans ce cérémonial final qui voudrait être le clou du spectacle, en se donnant des allures orgiaques sans en avoir l’audace formelle nécessaire. Cyril Frankel n’était décidément pas homme à présider à ce genre de choses… Peu importe, car dans le fond, avec l’apport de Nigel Kneale il aura auparavant livré un film beau et subtilement bâti, qui sait à la fois être « vieux jeu » (dans son approche) et très précurseur (dans son fond)…

Si les Dracula, Frankenstein et autres ont contribué à faire de la dénomination « Hammer » un gage de qualité en matière de gothique, un film comme Les Sorcières apporte quant à lui au studio un certain savoir-faire en matière de ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de « folk horror ». Une forme d’horreur rurale, centrée sur les petites communautés et leurs penchants plus ou moins superstitieux pour ce qui apparaît comme du légendaire folklorique. The Wicker Man serait le summum d’un sous-genre surtout forgé dans les années 70, mais il ne faudrait pas omettre les qualité du film de Cyril Frankel, qui se double également d’une approche singulière de la sorcellerie au cinéma, détachée des clichés du vaudou ou de l’outrance sataniste. Trop discret pour être véritablement révolutionnaire (il faut bien convenir qu’à quelques plans près, la mise en scène est d’un classicisme forcené) et desservi par un final plutôt kitsch, il n’en reste pas moins que nous sommes face à une oeuvre singulière, alliant traditionnalisme et modernité -chacun représenté à sa manière. Bref, une véritable production de la Hammer à son firmament.