Les Rues de l’enfer – Danny Steinmann

|

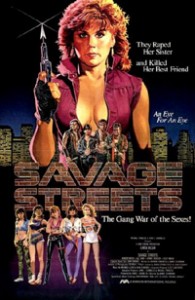

Savage Streets. 1984Origine : Etats-Unis

|

Petit accrochage nocturne dans les rues de Los Angeles : Heather (Linnea Quigley), la soeur sourde et muette de la sauvageonne Brenda (Linda Blair), est renversée par la voiture de Jake (Robert Dryer) et de ses acolytes punks. Plus de peur que de mal, mais le ton est monté entre le groupe de Brenda et celui de Jake. Pour se venger, ce dernier organise le viol de la décidément malchanceuse Heather dans les chiottes du gymnase. Un crime qui ne restera pas impuni…enfin dès que Brenda aura découvert que c’est la bande de Jake qui a fait le coup. Entre temps, les garnements auront le temps d’accomplir d’autres méfaits.

Un soupçon de gangs urbains à la Guerriers de la nuit, un peu de vigilante façon Un justicier dans la ville, beaucoup de délinquance juvénile à la sauce Class 1984, voilà la recette de ces Rues de l’enfer signées par un Danny Steinmann dont la carrière de réalisateur allait bientôt atteindre son apogée avec le cinquième volet des Vendredi 13. Elle n’allait plus jamais descendre de ce zénith, pour la simple et bonne raison que Steinmann -mort en décembre 2012- n’allait plus rien réaliser pour le cinéma par la suite. Ce qui au final n’aura pas fait de lui un réalisateur particulièrement prolixe, puisque outre ces deux films il n’aura inscrit à sa filmographie qu’un porno tourné au début des années 70 et un film d’horreur avec Barbara Bach en 1980. Il colla aux modes du moment, en somme. Ceci dit, il aura eu le privilège d’écrire lui-même le scénario de tous ses films, même s’il est ici aidé par un Norman Yonemoto à qui l’on doit Chatterbox !, comédie au sujet d’un vagin parlant et chantant. Autant dire qu’avec de tels zigotos aux manettes, Les Rues de l’enfer n’avait pas pour ambition d’être autre chose que du cinéma d’exploitation assumé. Un monde dans lequel on retrouve désormais Linda Blair, sortie des tribunaux pour mieux se retrouver dans des Women-In-Prison (Les Anges du mal, Chaleur rouge) entérinant sa chute, elle à qui certains promettaient une destinée hollywoodienne après L’Exorciste. Sa carrière déclinante croise ici celle de Linnea Quigley, qui au contraire allait bientôt voir la sienne décoller, du moins dans le landerneau de l’exploitation qu’au contraire de Blair elle revendiquera tout à fait. Pour l’heure, la première dilapide ce qui lui reste de renommée, tandis que la seconde est aux portes de la notoriété, mais ne les a pas encore atteintes. Ce qui nous vaut déjà une première surprise concernant ces Rues de l’enfer : l’ex ado star joue aux femmes fatales musclées, tandis que la délurée rock’n’roll (image consacrée l’année suivante dans Le Retour des morts-vivants) joue à la frêle provinciale camarade de promotion de Laura Ingalls. Code vestimentaire à l’appui : outrageusement provocant pour l’une, ultra traditionaliste pour l’autre. Les années 1980 contre les années 1880. La subtilité et Danny Steinmann, ça fait deux. Et surenchérir l’improbabilité du personnage de Quigley en faisant d’elle une sourde et muette, quelle idée ! Heather n’est plus une tête de turc désignée : vu la faune de la Los Angeles qui nous est montrée, c’est à dire celle des rues abandonnées à de jeunes voyous punks vendeurs de drogues, c’était une condamnation pure et simple à toutes les infamies.

Pour un peu, on pourrait se croire au début de Toxic Avenger, lorsque le puceau gringalet Melvin est la cible des bellâtres rigolards de son lycée. A ceci près que Kaufman et Herz se faisaient les chantres du mauvais goût et de l’humour noir, ce qui n’est pas le cas de Steinmann. Non qu’il prenne son film totalement au premier degré, sans quoi il n’aurait probablement pas autant forcé le trait, mais il fait en tout cas comme si. C’est à dire que tout en ayant recours aux aspects les plus criards de l’argumentaire commercial de l’époque : les vêtements (qui trente ans plus tard passent quasiment pour des costumes), la musique (un odieux metal braillé par un australien reconverti depuis dans la variété en costume), et bien sûr la violence en tous genres, physique ou verbale, il cherche à mettre en scène une histoire qui voudrait à peu près tenir la route, y compris au niveau émotionnel. Peine perdue, il va sans dire. Cela aboutit à des scènes pour le moins décalées, dont la pire est certainement cette fin, impressionnante en son genre, dans laquelle une Linda Blair déterminée se comporte en Mad Max, revêt sa plus belle combinaison en cuir et sa plus belle crinière volumineuse pour aller accomplir sa vengeance sur fond d’un rock aux paroles sans équivoques (« Justice for one »). Ce qu’elle fait avec de nombreuses anicroches imputables à tout un tas de choses allant de son jeu d’actrice aux dialogues débiles en passant par les rebondissements dépourvus de bon sens. Plus l’intensité dramatique est forte, plus Steinmann appuie sur l’accélérateur, et plus il prête à la moquerie. A n’en pas douter, ce genre d’excès paraissait consternant au moment de la sortie du film. Le passage du temps permet un peu d’aller au-delà pour ne plus y voir qu’une marque d’exotisme (voire d’originalité pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce style), et c’est très certainement là que réside l’attrait premier d’un tel spectacle. Avec leurs transparentes allégories conservatrices et / ou leur naïveté scientifique confondante, les films de monstres des années 50 ne volent pas bien haut, mais rares sont ceux qui inspirent vraiment le rejet. Trente ans après les faits, on peut commencer à en dire autant de la série B (ou Z, ou d’exploitation) américaine des années 80. Si trois décennies plus tôt les réalisateurs exploitaient les craintes bien réelles d’une époque pour en faire de grossiers arguments commerciaux, ceux des années 80 comme ici Steinmann exploitent à leur tour un climat social, celui de l’abandon tout aussi réel des villes et des populations, avec tout autant de subtilité que leurs aïeux. Ils ont enraciné leurs films dans ce qui est devenu la caricature d’une époque cédant déjà elle-même au simplisme reaganien. Et, ayant à l’origine été tournés pour une exploitation commerciale immédiate, ils ont tout simplement adopté les canons des modes en vigueur, avec la même délicatesse qu’ils ont adopté le climat de l’époque. La postérité n’a certainement pas été envisagée. Du coup, à l’instar du camembert, plus nous nous éloignons de la date de péremption du produit, plus il s’en échappe un fumet rance… Toutefois, la métaphore laitière a ses limites : Les Rues de l’enfer ne rend pas malade, et ce genre de produit avarié peut avoir ses adeptes. Dont je suis, ponctuellement.

Mais encore faut-il que le non-sens du spectacle proposé soit au niveau de ce que l’on attend, c’est à dire qu’il réserve suffisamment de gras pour être amusant. Sans quoi, n’importe quel blockbuster typé années 80 pourrait faire l’affaire. Nous attendons plus : nous attendons un contenu aussi foutraque que le contenant. Pour ce faire, Steinmann ne mise pas tellement sur l’action. Ce qui explique que la vendetta de Brenda tarde à venir. Il mise sur la « guerre des gangs », doublée d’une « guerre des sexes », comme nous le dit pompeusement l’affiche. En fait de guerre des gangs ou de guerre des sexes, nous avons droit à quelques escarmouches dont les points d’orgue relèvent plus de la farce qui dégénère que de la guérilla urbaine. Nous retombons donc sur ce qui a déjà été mentionné plus haut, c’est à dire l’incapacité totale du réalisateur à faire croire en quoi que ce soit. Se voulant particulièrement sordide, le viol de Heather est en fait un bon moment d’amusement, non seulement du fait de l’exagération grossière de la personnalité des personnages, mais aussi et surtout parce que Steinmann a cru bon de trouver un prétexte justifiant l’absence de Brenda lors de cet instant crucial. Elle était prise dans la bagarre générale dans les douches des filles, initiée par une blonde bimbo jalouse (les deux scènes en montage alterné s’il vous plaît)… Une bagarre qui se poursuivra plus tard, quand la nemesis finira seins nus en salle de classe. C’est dire si Steinmann fait des efforts pour nous mettre en condition ! Il est difficile de concevoir que nous sommes dans une escalade de violence, ce qu’à vrai dire un seul personnage semble réaliser, l’avorton trouillard qui traîne avec Jake et sa bande (en fait deux autres gus), et qui lui aussi est appelé à mal finir. C’est bien simple : dès le premier coup d’œil, le destin de chaque personnage est prévisible. De même, dès lors que quelqu’un prépare un évènement grandiose, disons un mariage, nous pouvons être sûr qu’en bons méchants qu’ils sont, les punks vont venir casser la fête d’une façon ou d’une autre, en imposant une certaine tension sexuelle. Idem dès que quelqu’un prend du bon temps, disons en boîte de nuit. C’est à peu près tout ce qui se passe au cours du film, jusqu’à ce que Brenda ait enfin percuté et qu’elle déclenche sa saugrenue vengeance. Un peu léger, pour une guerre. Déjà peu explicite, la violence s’en trouve atténuée. Mais c’est aussi ce qui entretient l’aspect décalé du film, qui en dépit de son ancrage dans des films réputés violents s’impose plutôt comme une sorte de West Side Story ou de Grease d’exploitation (moins les chansons… enfin pas sous une forme de comédie musicale). Si la blague de potache avec Heather n’avait pas été aussi loin, la fougueuse Brenda et le cabotin Jake auraient formé un bien beau couple. Toujours est il que bien qu’il soit léger et qu’on aurait été en droit de demander un peu plus d’ampleur dans l’action, le spectacle s’avère toujours amusant, grâce à ce côté rétro forcené qui se veut choquant par tous les moyens, mais que le réalisateur ne peut s’empêcher de surcharger ou de sous-charger en dépit du bon sens.