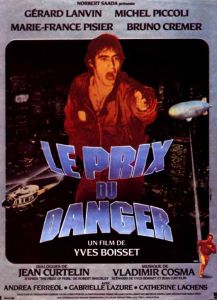

Le Prix du danger – Yves Boisset

|

Le Prix du danger. 1983.Origine : France/ex Yougoslavie

|

Un nouveau jeu télévisé galvanise les foules. Présenté par Frédéric Mallaire (Michel Piccoli) sur la chaîne CTV, Le Prix du danger propose aux téléspectateurs une grande chasse à l’homme à travers la ville filmée en temps réel et retransmise en direct. Un homme seul doit éviter que les cinq individus lancés à ses trousses ne le tuent. Si au bout des 4 heures que dure l’émission, il a survécu, alors il se verra remettre la modique somme de 1 million de dollars. Une issue heureuse qui n’a pour l’instant jamais eu lieu. Après avoir brillamment remporté les épreuves de sélection, François Jacquemard (Gérard Lanvin), chômeur de fraîche date, n’envisage pas autre chose que la victoire. Sauf qu’au cours du jeu, il va vite s’apercevoir que les dés sont pipés.

Depuis l’apparition du téléviseur dans les ménages, le cinéma regarde sa consœur avec un mélange de condescendance et de crainte. D’abord produit élitiste apanage de la frange aisée de la population, le poste de télévision s’est peu à peu démocratisé en même temps qu’il a étendu son espace de diffusion et s’est modernisé (apparition des écrans couleurs dans les années 70) au point de devenir un objet courant présent dans la majorité des foyers à partir des années 80. Si le cinéma a pu un temps regarder d’un œil amusé ce modeste écran aux problèmes techniques encore nombreux et à la technologie pas toujours flamboyante, il n’a pas longtemps hésité à en dénoncer les dérives possibles. Network, par exemple, sorti en 1976, conserve aujourd’hui encore toute son acuité vis à vis du cynisme outrancier qui préside à ce média où la forme prime bien trop souvent sur le fond. Lorsque le film de Sidney Lumet sort sur les écrans, Yves Boisset ambitionne déjà d’adapter à l’écran Le Prix du danger, une nouvelle de Robert Sheckley parue dans un magazine consacré à la science-fiction et à la fantasy en mai 1958. Il ronge son frein depuis la fin de années 60 et dans l’intervalle, le téléfilm La Course aux millions issu de la même nouvelle est diffusé à la télévision allemande en 1970 portée par la musique du groupe local Can. Pas découragé, le réalisateur français s’entête. En dépit de sujets abordés souvent délicats et propices à la controverse, il devient une valeur sûre du cinéma français durant les années 70, même si peu apprécié de la critique en générale. A force d’abnégation, il parvient enfin à ses fins au début des années 80. Il doit néanmoins composer avec le décès de Patrick Dewaere, comédien avec lequel il était très lié et qui devait interpréter François Jacquemard, rôle que reprend Gérard Lanvin, nouveau visage du cinéma français. Très porté sur l’anticipation et la dystopie, Robert Sheckley a déjà connu les honneurs d’une adaptation cinématographique par l’intermédiaire de Elio Petri avec La Dixième victime en 1967. Les deux films, et par conséquent les deux nouvelles, entretiennent de nombreuses similitudes, à ceci près que dans Le Prix du danger, une chaîne de télévision s’est substituée au gouvernement pour ce qu’il considère être une mission de salubrité publique, contribuer à exorciser la violence des gens par l’entremise d’un spectacle brutal en guise de défouloir.

Tourné en partie en ex-Yougoslavie à Belgrade, Le Prix du danger ne ressemble en rien au film d’Elio Petri sur le plan visuel. La satire du cinéaste transalpin se déploie dans une imagerie pop et glamour que prolongent les choix de Rome comme lieu de tournage et des acteurs Ursula Andress et Marcelo Mastroianni en têtes d’affiche. Yves Boisset n’a rien d’un esthète. Son film se borne à illustrer l’avenir bouché des citoyens par une photographie terne et la froideur de l’écrasante architecture brutaliste alors en vogue en ex-Yougoslavie depuis les années 50 (l’équipe de tournage a notamment filmé le Centre Sava pour les extérieurs des studios de la CTV et la tour Genex comme point de départ de François à l’occasion de cette quatrième émission du Prix du danger). De manière intentionnelle, Yves Boisset et son coscénariste Jean Curtelin évitent de dater leur récit, comme ils refusent de maquiller les divers véhicules utilisés dans l’idée de sonner plus futuriste. L’univers dépeint se veut volontairement proche de celui de l’époque. Les différences se jouent sur des détails avec notamment un taux de chômage beaucoup plus élevé (le nombre de chômeurs dépasse les 5 millions), l’autorisation du suicide librement consenti (le citoyen peut demander assistance à un tiers pour pallier à son incapacité à mettre fin à ses jours lui-même) et la légalisation de la vente d’armes de guerre (Mallaire fait la réclame des armes Saada). Focalisé sur les coulisses d’une émission de télévision, le film ne s’attarde guère sur la sphère politique. Tout au plus apprenons-nous au détour d’une conversation dans les bureaux de la CTV que le gouvernement soutient la chaîne de manière aussi discrète qu’efficace. En un mot, il cautionne. Voire il y trouve son compte. Les dirigeants de la CTV ont donc les coudées franches pour développer leur jeu télévisé comme bon leur semble, guère inquiété par les voix discordantes représentées par l’incorruptible Elisabeth Worms. Les accusations de cette dernière sont vite déboutées par la commission du droit des citoyens, dont la plupart des membres travaillent à la solde de la chaîne. Cette scène met en lumière le cynisme à toute épreuve de Antoine Chiren, le patron de la CTV, lequel aligne les énormités avec la conviction du parfait bonimenteur. Il se fiche éperdument de l’éthique et de la morale. Ce qui l’intéresse se résume à la courbe de l’audimat et à la manne des entrées publicitaires. Suivi par 100 millions de téléspectateurs à travers toute l’Europe, Le Prix du danger est une infernale machine à fric. Mais cela ne peut perdurer que si la personne assise devant son écran de télévision croit la victoire du candidat possible. Et plus l’incertitude plane, autrement dit plus l’émission dure, et plus l’argent rentre. Un candidat qui meurt au terme de la première heure serait trop dommageable au niveau économique pour que cela soit envisageable. Il en résulte une scénarisation appuyée de chacune des émissions avec le concours inopiné de bons samaritains qui viennent en aide aux candidats successifs, en réalité des membres de la production. Sur le terrain, la situation est loin d’être aussi claire. Si le candidat bénéficie du soutien d’une frange de la population, celle-ci se manifeste essentiellement sur le mode du chasseur d’autographes, grattant au passage quelques miettes de notoriété en passant dans le cadre. Il doit également composer avec l’animosité de certains, pris de l’envie d’en découdre sans qu’on sache s’ils agissent par opposition à cette émission et aux valeurs nauséabondes qu’elle véhicule ou simplement par bravade. De manière générale, le public est dépeint comme une masse informe, facilement manipulable et qui au fond ne demande que ça : se divertir sans avoir à réfléchir.

Comme à son habitude, Yves Boisset cherche à ouvrir les yeux des spectateurs sur les disfonctionnements de la société. Il nous met en garde sur les possibles dérives de la télévision et de son pouvoir de nuisance. Un constat qui pouvait sembler tiré par les cheveux à l’époque et qui au fil du temps a malheureusement prouvé sa portée prophétique. De « la vente du temps de cerveau humain disponible » formule signée Patrick Le Lay, patron de TF1 de 1998 à 2008, évoquant en ces termes la mission qui lui incombe auprès des annonceurs, à l’explosion de la télé-réalité en passant par l’essor des chaînes d’informations continues qui privilégient le buzz plutôt qu’une analyse journalistique étayée et pondérée, le landerneau télévisuel a sombré dans la médiocrité, voire la télé poubelle lorsqu’elle se vautre dans un voyeurisme à tout crin sans aucun recul ou relaie les idées nauséabondes de « chroniqueurs » ou « éditorialistes » sous couvert de la liberté d’expression. Comme bon nombre des personnages qui parsèment la filmographie de Yves Boisset, François Jacquemard tente de faire éclater la vérité sauf que la moindre de ses tentatives se retourne contre lui. Le cinéaste fait peu de cas du combat désespéré que livre son héros. Que peut l’homme seul contre la force de frappe de la télévision ? Rien, conclut-il, un brin fataliste. Au fond, François n’a que ce qu’il mérite. L’appât du gain et la perspective d’une vie de nanti à ne plus devoir se soucier de fins de mois difficiles ont eu raison de ses dernières barrières morales. Il accepte non seulement de se donner en spectacle mais de jouer sa vie. Et tout ça parce qu’il pointe au chômage depuis 4 mois à la suite d’un licenciement économique. A cette justification un peu courte s’ajoute la recherche du bien-être de sa compagne. Or celle-ci – la transparente Gabrielle Lazure – considère le prix à payer pour leur bonheur trop élevé et lui fait savoir dans un ultime élan romantique. François ne peut l’entendre. Il a déjà fait son choix. Il s’imagine crever l’écran et prendre sa revanche sur la société en devenant le premier vainqueur du jeu le plus regardé au monde. Un excès de confiance qui l’accompagne jusqu’au terme de son parcours, preuve de sa vanité. François n’est pas un personnage sympathique. Il n’est que le produit de son époque, un gladiateur des temps modernes qu’on envoie se faire massacrer pour le bon plaisir du peuple. Une cible ambulante, point de convergence de toutes les frustrations. Les spectatrices s’amourachent de lui, certains spectateurs veulent lui ressembler et d’autres, dont les tueurs à ses trousses, ne voient en lui que le moyen d’assouvir leurs pulsions les plus bestiales. Devenu un phénomène de société à l’aune d’une périlleuse épreuve de sélection, se pose alors à la direction de la CTV la question de savoir s’il ne vaudrait pas mieux le garder en vie. Si dans ce mélodrame servi spectaculairement au public, il ne conviendrait pas de créer un personnage récurrent que les millions de téléspectateurs auraient plaisir à retrouver chaque semaine. Face à l’incertitude que cela pourrait engendrer, Antoine Chiren préfère maintenir le cap d’une formule qui a fait ses preuves. On ne change pas une équipe qui gagne et tant que le petit monde de la télévision s’y retrouve financièrement, à quoi bon chercher à bousculer leurs petites habitudes.

Au final, le spectacle du jeu en lui-même – une course contre-la-montre qui renvoie aux Chasses du comte Zaroff – captent moins l’attention que les coulisses de sa fabrication. Yves Boisset a suffisamment de métier pour que la dernière demi heure, consacrée au déroulement de l’émission, tienne en haleine mais ne peut faire oublier que le clou du spectacle demeure la confrontation finale entre un François Jacquemard tendu et fébrile et un Frédéric Mallaire professionnel jusqu’à la dernière goutte de sueur froide (formidable Michel Piccoli). Il réussit un spectacle carré et cafardeux parfois aux confins du cauchemar (les interventions de Mallaire par écrans interposés, présentateur omniscient) qui tranche avec le spectacle outrancier et coloré auquel aboutira Paul Michael Glaser avec Running Man. Très attaché à son travail, Yves Boisset attentera un procès au film américain, adapté pour mémoire d’un roman que Stephen King a publié sous son pseudonyme de Richard Bachman, pour plagiat. Procès qu’il finira par remporter au terme de nombreux rebondissements pour un gain finalement modique eu égard aux fortes sommes avancées au cours des différentes procédures.

Ça va pas aider mais j’ai beaucoup aimé Running Man. Même si le film a été un plagiat et que la fox s’est servi comme alibi du roman de Stephen King, ça ne va pas m’empêcher d’avoir gardé un des meilleurs souvenirs de mon enfance. En l’état, ce film est pour moi le meilleur de Schwarzenegger, film qu’il a fait pendant une pause sur Predator.