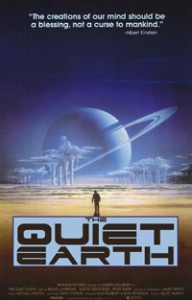

Le Dernier survivant – Geoff Murphy

|

The Quiet Earth. 1985Origine : Nouvelle-Zélande

|

La fin du monde. De tout temps, elle a été la préoccupation majeure de l’homme, mais ce n’est qu’au XXe siècle qu’elle s’est faite plus précise. En l’espace de trois jours -le 6 et 9 août 1945- les Etats-Unis ont donné à l’humanité une véritable raison d’avoir peur. La prolifération de l’arme atomique durant la guerre froide aidant, l’humanité s’est mise à redouter le pire, craignant pour sa pérennité. Une fois encore, le cinéma se fait l’écho de cette psychose en donnant naissance aux films post-apocalyptique. Dans un premier temps, ceux-ci se limitent à une poignée d’individus dont on suit l’évolution dans un paysage de désolation, comme par exemple Le Dernier rivage en 1959. Nous sommes alors plus dans une approche psychologique, voire sociologique, que dans l’action. Puis arrive une nouvelle vague de films post-apocalyptique au cours des années 70 et qui choisissent de dépeindre la société d’après la catastrophe (notamment New York ne répond plus), sujette à l’hyper violence, force faisant loi. Sorti alors que les « post-nuke » italiens se font plus rares, et la même année que l’ultime prestation de Mad Max (Mad Max : au-delà du dôme du tonnerre), Le Dernier survivant explore les mêmes terres que ses prédécesseurs des années 50, à savoir la description d’un monde entièrement dépeuplé au lendemain de la catastrophe et dont l’origine se trouve être l’homme lui-même.

Zac (Bruno Lawrence), un chercheur scientifique, se réveille un matin quelque peu hagard. Il semble émerger d’une nuit particulièrement difficile. Mais ce qui l’attend au dehors l’est davantage. Pour une raison qu’il ne s’explique d’abord pas, il n’y a plus âme qui vive autour de lui. D’abord interdit, il finit par se rendre au laboratoire dans lequel il travaille pour éclaircir cette sombre affaire. Sur place, plus aucun doute possible. L’expérience sur laquelle il officiait a été lancée au cours de la nuit et se trouve à l’origine de l’éradication de l’humanité. Zac se retrouve donc seul, unique trace de vie à des milliers de kilomètres à la ronde. A moins que quelques autres aient, comme lui, survécu à la catastrophe.

Bien que tiré du livre éponyme de Craig Harrison paru en 1981, Le Dernier survivant évoque fortement le méconnu Le Monde, la chair et le diable de Ranald MacDougall (1959) dont il en épouse la construction en trois actes. Du générique qui défile sur fond de plage paisible en passant par un gros plan sur l’astre solaire jusqu’à cette contre-plongée au-dessus du lit où gît Zac, Geoff Murphy trace les grandes lignes de son histoire, isolant son personnage central dans toute son impuissance. Avant même la catastrophe, Zac est un être profondément seul. La suite se contente d’illustrer cet état de manière spectaculaire. L’errance du survivant dans une ville hier surpeuplée, aujourd’hui désertée, est un grand classique du genre dont j’avoue ne pas me lasser. Ici s’ajoute l’immédiateté de la découverte de la désertification des lieux qui confère à ces scènes un entêtant parfum mortifère. Un petit-déjeuner encore fumant qui trône sur un plateau-repas juché sur un lit, des WC fermés de l’intérieur ou encore cette baignoire qui n’en finit plus de se remplir, constituent autant d’indices d’une activité quotidienne brutalement interrompue. Les gens n’ont beau plus être là physiquement, leur présence n’en est pas moins prégnante. Les rues, les maisons, tout ce qui s’offre au regard de Zac bruit d’un silence assourdissant. Un silence de mort qui pèse autant que la culpabilité qui étreint Zac. Car en sa qualité de scientifique, il a travaillé sur cet obscur projet de transfert d’énergie dans l’espace, main dans la main avec les Etats-Unis. Faute d’obtenir toutes les informations désirées quant à son utilisation, il s’en est écarté mais le mal était fait. Ce qu’il vit prend alors des allures de punition divine, une condamnation pour son inconséquence et ses actes d’apprenti sorcier. Nous le voyons passer par tous les états : effarement, espérance, joie enfantine, colère, détresse et enfin folie. Seul homme sur Terre, il finit par se prendre pour dieu, partageant avec lui non pas la construction du monde mais sa destruction. Et c’est une femme qui va contribuer à lui remettre les pieds sur terre.

Nous entrons dans le second acte du film, la chair. Compte tenu de la nature du personnage principal, les rapports entre l’homme et la femme diffèrent de ceux qu’entretenaient leurs homologues des années 50. En tant qu’homme noir dans une Amérique encore profondément raciste, le personnage interprété par Harry Belafonte dans Le Monde, la chair et le diable portait en lui tout le poids de la ségrégation raciale. Un poids si lourd que cela influait sur ses relations avec l’unique survivante au point de s’interdire toute intimité avec elle, perpétuant ainsi les entraves d’une société qui n’existait pourtant plus. Rien de tout ça ici puisque à ce niveau, Zac et Joanne -tous deux blancs- partent sur un pied d’égalité. Dame Providence ayant eu le bon goût de réunir un homme et une femme, leur union ne laisse planer aucun doute. Geoff Murphy ne s’embarrasse donc pas d’un romantisme empesé pour les scènes entre les deux rescapés, ces derniers ayant pleinement conscience de leur situation et sachant pertinemment qu’ils en viendront à coucher ensemble. Dès lors, nul besoin pour le réalisateur de s’appesantir sur leur union qu’il passe sous silence via une savante ellipse. Le plus important est ailleurs. Contrairement à Joanne, Zac ne ressent plus le besoin de trouver d’autres survivants. En Joanne, il a trouvé ce qui lui manquait, une compagne avec qui partager sa vie. Bien qu’il s’en cache, il est tombé amoureux d’elle et savoure l’aubaine de cette nouvelle vie en sa compagnie. Pour Joanne, les choses sont différentes. Zac ou un autre, elle se serait comportée de la même manière et ne considère pas sa rencontre avec lui comme une fin en soi. Elle espère ardemment découvrir d’autres survivants, souhait qui va être exaucé, au grand dam de Zac.

Devant cette aube nouvelle qui s’ouvre devant eux, Zac et Joanne font figure de nouveaux Adam et Eve, couple duquel on attend la renaissance de l’Humanité. Les choses se compliquent avec l’arrivée d’un troisième larron, Api, qui change les données de l’équation. Deux hommes, une femme, trois possibilités ? Pour Joanne, cela ne fait aucun doute. Elle ne se pose aucune question quant à savoir lequel des deux elle préfère, s’adonnant sans problème aux allées et venues entre les deux. Elle donne une image très libérée de la femme et nettement plus ouverte au changement que les deux hommes. Ces derniers paraissent encore figés dans les conventions de l’ancien monde, se disputant de manière puérile les faveurs de Joanne. En filigrane se dessine la bêtise de l’homme dès qu’une femme se retrouve au cœur des débats. Ceci, ajouté à sa participation active dans l’éradication de l’espèce humaine, dresse un portrait peu flatteur de la gent masculine. Toutefois, Geoff Murphy n’insiste pas outre mesure sur cette rivalité enfantine. Il dote son film d’un fil conducteur qui, lors du final, prend le pas sur toute autre considération en donnant toute son importance au personnage de Zac. A aucun moment, le réalisateur n’a eu l’intention d’offrir des perspectives rassurantes aux personnages. Sous couvert d’une mise en scène sans artifices ni grosses montées d’adrénaline, il orchestre méthodiquement la (re)descente aux enfers de Zac. L’action des scientifiques n’est pas sans conséquence durable sur la planète, toujours aussi instable et donc peu propice à l’homme. Ce que nous montre le film n’est que le sursis d’un trio de survivants dont la « chance » initiale ne pourra être reconduite. Et le film de se clore sur un plan saisissant et de toute beauté qui n’est pas sans rappeler les suppliques de Taylor à la fin de La Planète des singes (1968).

Le Geoff Murphy du Dernier survivant n’est pas le Geoff Murphy qui alignera les films ineptes aux Etats-Unis, perdant petit à petit tout le crédit qu’il avait pu capitaliser sur ses terres. Partant d’un postulat peu original, il parvient néanmoins à captiver de bout en bout et insuffle à son film une mélancolie qui n’exclut pas un certain humour. Et par cette supériorité de la nature sur l’homme, Le Dernier survivant n’est pas sans rappeler le fantastique feutré d’un Peter Weir, confirmant que les années 80 ne sauraient être réduites au seul style tapageur et outrancier qu’on leur prête trop souvent.