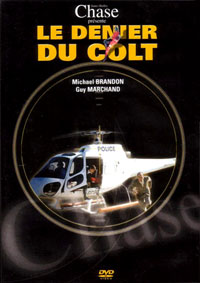

Le Denier du colt – Claude Bernard-Aubert

|

Le Denier du colt. 1990Origine : France

|

Un tueur auto-baptisé « L’Exécuteur » donne des cauchemars au commissaire Ottavioni (Guy Marchand), accumulant les cadavres -déjà 4 au moment où le film démarre- sans que la police n’ait le moindre indice à se mettre sous la dent. Tom Lepski (Michael Brandon), ami du commissaire, suit l’affaire d’un air détaché, plus préoccupé à l’idée de retrouver Liza Mendoza, une prodige du violon dont il est amoureux, que de connaître l’identité de la prochaine victime. Or lorsque celle-ci s’avérera être la musicienne, Tom n’aura dès lors qu’une obsession : mettre la main sur l’infâme qui a osé briser son bonheur naissant.

Un brin fantasque, j’avais démarré la série des adaptations des polars de James Hadley-Chase mettant en scène Tom Lepski par la dernière d’entre elles, Présumé dangereux. Ne souhaitant pas briser mon élan, j’enchaîne donc fort logiquement avec le troisième épisode, ce Denier du colt qui contrairement à son successeur n’aura pas connu les joies d’une sortie sur grands écrans. Il en va de ces adaptations comme de mes critiques à rebours, obéissant à une logique qui leurs sont propres. Ainsi, si Sauf votre respect et Présumé dangereux ont été diffusés en salles, Passez une bonne nuit et Le Denier du colt sont passés directement par la case télévision. Un mode de diffusion des plus étranges qui finalement colle bien avec la bizarrerie d’une entreprise dont le héros constitue le principal talon d’Achille.

Tom Lepski n’est donc plus le pugnace policier des romans mais un désinvolte enquêteur au service d’une compagnie d’assurances. Un changement d’importance, d’autant plus inexplicable que le lien qui rattache le personnage à l’intrigue principale est souvent ténu, voire sacrément tarabiscoté. Ici, la volonté des scénaristes est clairement de l’impliquer d’un point de vue plus émotionnel. Face au drame qui le touche au cœur, Lepski ne peut plus cette fois s’abriter derrière sa désinvolture coutumière. A l’écran, son tourment se traduit par une cuite prise en compagnie de deux clochards, et le visionnage posthume des rushs d’une émission d’entretiens que Liza a enregistré le jour de son assassinat, et dans laquelle elle avoue, mi gênée mi amusée, qu’elle est amoureuse. De quoi achever notre rude gaillard ! Néanmoins, plutôt que lui permettre d’acquérir un surcroît de consistance, cet épisode dramatique ne fait qu’accentuer sa position instable. N’ayant à la base aucune légitimité à enquêter sur cette affaire de meurtres en série, il fallait lui trouver une bonne raison de l’inclure dans l’équation. L’assassinat de son amie en constitue une de choix. Dommage qu’au fil du récit, cet événement nous apparaisse comme une bien piètre astuce scénaristique, ladite amie étant morte pour rien. Au mauvais endroit au mauvais moment, voilà qui pourrait suffire à justifier son décès, si seulement il n’apparaissait pas clairement que le tueur n’aurait jamais pu se tromper sur l’identité de sa véritable cible, étant donné qu’il la connaissait fort bien. En d’autres termes, les scénaristes n’hésitent pas à nous faire prendre des vessies pour des lanternes à seule fin de placer le héros au cœur de l’intrigue. Des circonvolutions capillotractées qui auraient pu être évitées s’ils n’avaient pas cru bon de modifier la caractéristique de base du personnage. Résultat, cette “enquête” apparaît comme une vaste farce dont les dindons seraient les forces de police, proprement ridiculisées. Ainsi, sans l’intervention de Tom Lepski, Ottavioni et ses hommes s’avèrent incapables d’entreprendre les démarches les plus élémentaires comme la recherche d’un lien entre les victimes. De même, lors de la prise de déposition de certains témoins clés, apparaissent en bonne place à l’écran quelques cadavres de bouteilles de bière qui abreuvent ce cliché d’une police trop portée sur l’alcool. Tout cela est d’un grotesque achevé, et aucunement contrebalancé par une intrigue qui avance cahin-caha, et aux vertus soporifiques indéniables.

Oubliez le roman original ! Comme l’indique le générique, Le Denier du colt en est librement inspiré. Tout au plus retrouve t-on dans ce téléfilm les assassinats signés « L’Exécuteur », et la mise en place d’une entreprise d’extorsion de fonds via des enveloppes pleines de billets devant être placées dans une cabine téléphonique. Pour le reste, les scénaristes ont coupé dans le vif, réduisant l’intrigue à sa plus simple expression. La panique censée gagner la population, et brièvement évoquée lors d’une réunion regroupant les édiles de la ville, ne prends jamais corps à l’écran. Si panique il y a, celle-ci se cantonne au rang des forces de police, décidément pas à la fête. Une fois acquis que le tueur est de type asiatique, il ne fait plus bon se balader dans les rues de la ville pour peu que vous ayez les yeux bridés. Les interpellations vont bon train, et ne plaident vraiment pas en faveur d’une police aussi dépassée qu’incompétente. Cela pourrait être amusant, c’est juste consternant. D’autant plus qu’à côté de ça, le récit se montre bien peu acerbe envers cette haute bourgeoisie bouffie de suffisance, et qui traite comme des esclaves quiconque travaille à leur service. Elle ne fait qu’ajouter au folklore de cette Côte d’Azur qui sert de décor à la série, sans aucune forme de regard critique.

Polar arthritique (à l’image de Michael Brandon, incapable de lever les genoux lorsqu’il court) et sans saveur, Le Denier du colt constitue le fond du panier d’une production télévisuelle alors en plein essor en ce qui concerne le genre policier. Dépourvue d’éléments accrocheurs (héros transparent, personnages secondaires sacrifiés, intrigues médiocres), la série a fort logiquement sombré dans l’oubli.

Mdr. Oui, arthritique tortilla. Pourtant, Claude Bernard Aubert pète la forme dans les seventies et eighties quand il réalise des pornos sous le pseudo de Burd Tranbaree et participe au bel âge d’or de cet art qu’on dit culotté. Je te parle pas des bouses de maintenant dans le X, je te parle de l’époque où ils tournaient les films pornos en pellicules ciné etc du grand art. Il y avait aussi Gérard kikoine, un grand monsieur de la profession, Lansac etc… Ces gens-là, Aubert en tête, étaient tous issus du cinéma traditionnel donc la qualité était là. Après, la série Z frayait beaucoup avec les réal de X. Il y avait un pont.

Merci pour ces précisions. Après toutes ces paillardises, Claude Bernard Aubert avait sans doute bien besoin de repos.