Le Clan des pourris – Umberto Lenzi

|

Il Trucido e lo sbirro. 1976Origine : Italie

|

Pour trouver la planque dans laquelle l’affreux gang de Brescianelli dit “le Français” (Henry Silva) séquestre une fillette de bonne famille en attente de dialyse, l’inspecteur Sarti (Claudio Cassinelli) est obligé d’avoir recours aux services d’un ancien associé du bandit. Monnezza (Tomas Milian) est donc sorti de la taule où il croupissait pour aider Sarti à remonter jusqu’à Brescianelli. Le flic apporte avec lui la carte blanche laissée par ses supérieurs désireux d’éviter le scandale médiatique que la mort d’une enfant ne manquera pas de provoquer, et le truand apporte trois de ses camarades, des sauvages qu’il manipule à sa guise.

Un peu lassé par l’aspect redondant des polars italiens, toujours centrés sur un personnage de flic impulsif façon Inspecteur Harry, Dardano Sacchetti décide avec Le Clan des pourris d’adopter une démarche similaire à celle d’Enzo Barboni pour On l’appelle Trinita : faire ouvertement de la comédie au sein d’un genre souvent pris trop au sérieux, et ce de façon encore plus marquée que dans Brigade spéciale. Pour ce faire, il créé un personnage qu’il façonne selon ses propres références comiques, à commencer par les comédies des années 50 avec Toto ainsi qu’une série télévisée italienne aujourd’hui méconnue en France. Ce personnage, il le baptise Monnezza en référence à Trash (“déchet” ou “monnezza” en italien), une des collaborations entre Andy Warhol et Paul Morrissey. Cependant le tournage ne se passe pas exactement comme prévu : cubain d’origine et d’une nature plutôt réservée, Tomas Milian connait quelques difficultés pour incarner ce personnage facétieux issu du prolétariat romain, avec le langage qui va avec. Un peu de travail d’assimilation auprès des romains de l’équipe du tournage, un peu de scènes laissées à son doubleur, et la difficulté se résout. Farouchement attaché à la violence, le réalisateur Umberto Lenzi ne se plie pas aussi facilement aux volontés du scénariste. Il en résulte que de l’aveu même de Sacchetti (cf les bonus de l’édition Neo Publishing), Le Clan des pourris est un film schizophrène partagé entre sa violence et son humour. Gênant pour le scénariste, qui voit son ambition détournée, et gênant pour le réalisateur, qui abandonnera aussitôt le personnage de Monnezza pour revenir au fantasque mais un peu plus sobre Gobbo (le bossu déjà vu dans Brigade spéciale, que certains considèrent comme le frère de Monnezza… tout ceci n’est pas très clair, mais la gestion du personnage de Milian ne l’a jamais été, repris de façon plus ou moins détournée par plusieurs réalisateurs).

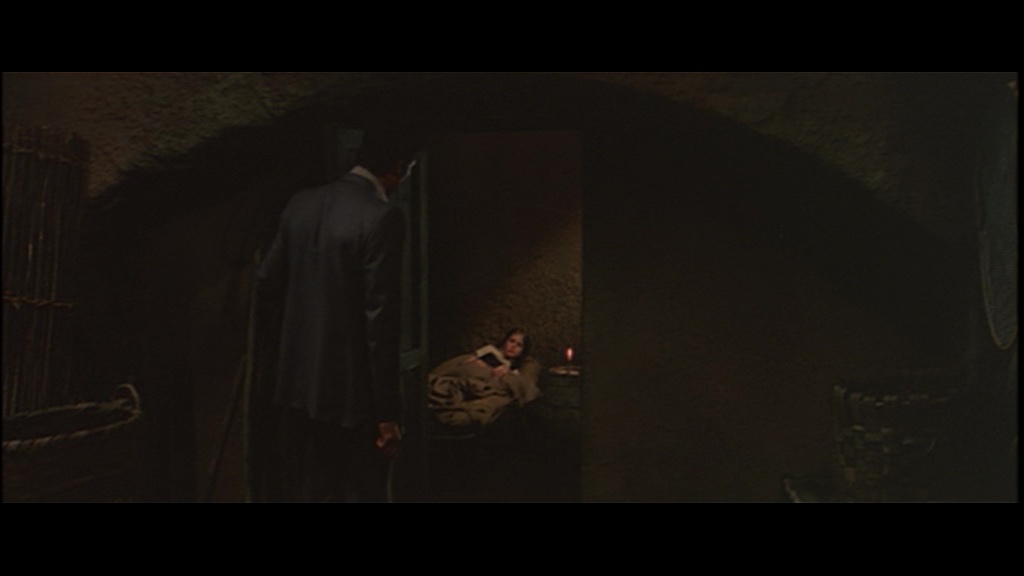

Et pourtant, si le réalisateur et le scénariste sont tous deux dubitatifs, le spectateur ne peut qu’accepter bien volontiers cette alliance hors norme de la comédie la plus décomplexée et de la violence la plus complaisante. Dans le scénario du Clan des pourris, toutes les barrières qui préservaient les polars italiens de l’immoralité sautent avec fracas. Il n’y a plus de police qui a les mains liées, il n’y a plus de frontière entre les gentils et les méchants : tout le monde est pourri jusqu’à la moelle. Le scénario est fort simple, adoptant un balisage en étapes : trouver quelqu’un qui renvoie à quelqu’un qui renvoie à quelqu’un etc… et ce jusqu’à ce que cette association à trois têtes (Sarti, Monnezza et les hommes du Calabrais) soit remontée jusqu’à Brescianelli. Il s’agit en fait de faire parler les interrogés par la force, et au diable la politesse, le temps presse. Avec un tel scénario, Lenzi ne peut que se montrer frénétique en alignant scène après scène les séquences de bravoure, ou plus exactement les séquences d’exactions auxquelles les hommes du Français répondent par la loi du talion. Symptôme du cinéma de Lenzi, Il n’y a aucune trace de respect ni de considération pour qui que ce soit, certainement pas non plus pour les badauds, et le réalisateur atteint des sommets dans le politiquement incorrect. L’idée de placer une fillette gravement malade au cœur de l’enjeu est déjà en soit tordue, mais le réalisateur ne s’arrête pas là : il faut qu’il l’enferme dans une cellule crapoteuse, que son geôlier (le très peu avenant Henry Silva) en vienne à ne plus se soucier de rançon et qu’il se montre particulièrement méchant avec elle lorsqu’elle en appelle à sa maman. Le décalage entre cette gamine digne de l’émission “Ca se discute” et ses ravisseurs ultra-violents ne pouvait que sortir de l’esprit douteux d’un réalisateur provocateur alors au sommet de sa carrière. Acculés, tous les hommes de Brescianelli, ou du moins tous ceux pouvant mener à lui, participent à la mise en morceau de toutes les convenances que ce soit par les exécutions sans sommations, le rapt et l’abus de jeunes femmes kidnappées tout à fait gratuitement et même l’emprunt forcé du landau d’une jeune mère en pleine fusillade (avec gros plan sur le nourrisson en pleurs). Moins “morale” et plus “physique” (encore que se cacher derrière ce même landau pendant la fusillade ne soit pas joli joli), la violence de ce qu’il faut bien appeler le camp des “gentils” prend essentiellement la forme de baffes, d’insultes ou d’armes de poing pour le plus grand bonheur d’acteurs qui, cinéma italien ou non, n’ont pas souvent dû bénéficier d’autant de liberté. Survolté, Lenzi va même jusqu’à placer quelques scènes qui n’ont strictement aucun rapport avec son intrigue mais qui entretiennent le sentiment de se trouver dans une ville où tout peu arriver. Le braquage d’un cinéma, le vol à la tire (avec victime qui s’effondre dans l’escalier) ou le meurtre d’un politicien, tout ceci n’a rien à voir avec la mission de Sarti et donne l’impression que la caméra de Lenzi, résolument mobile, vient de traverser le tournage d’autres polars.

Bref Le Clan des pourris n’a rien à envier aux meilleurs polars italiens de l’époque, dont beaucoup étaient déjà signés Lenzi. Mais sa plus-value s’opère dans l’apport originale de Dardano Sachetti, dont les ambitions de buddy-movie avant l’heure trouvent une résonance particulière lorsque mises à côté du style Lenzi. Voir des personnages a priori antagonistes s’associer n’est pas en soit quelque chose d’original. Par contre, ça le devient lorsque comme ici la balance penche du côté des truands sans foi ni loi au point que le flic s’autorise à avoir les mêmes méthodes dépourvues de toute compassion. Cela ne se fait pas instantanément, mais Sarti a bel et bien bifurqué du côté criminel lorsqu’il agresse sauvagement un dealer minable dans les chiottes d’un bar ou qu’il distribue et fait distribuer plusieurs millions d’argent public à des trafiquants ou à des prostituées pour obtenir des indications. De l’argent qu’un des bandits déclare sans gêne vouloir dépenser dans l’achat d’une arme, ce à quoi Sarti répond par un sourire complice. Il n’y a pourtant pas d’unité dans le groupe travaillant à la libération de la gamine : le Calabrais et le Cynique (le troisième homme apparaissant en retrait) n’agissent que par contrainte. Ils ne cachent pas leur colère d’avoir été enrôlés malgré eux et leur violence n’en est que plus sauvage. Ce sont des éléments incontrôlables qui n’épouseront jamais le point de vue de Sarti. Ce sont des personnages “lenziens” dont la présence constitue une entorse de taille aux règles des buddy-movies : là où il est normalement d’usage de voir les deux camps unis, ici ils n’en est pas question. Le Calabrais et le Cynique, deux gueules cassées effrayantes, ne demandent qu’à mener leur mission à bien au plus vite afin de pouvoir en découdre. D’où leur fuite en avant dans la violence, symbole d’impatience. Entre Sarti et les deux autres se trouve Monnezza, électron libre n’étant rattaché à aucun idéal, ni de crime ni de justice. Il amuse autant qu’il agace ses collègues provisoires. Pas aussi violent qu’eux, il donne malgré tout une saveur toute particulière à leur violence (et à celle de Brescianelli) en affichant perpétuellement son sens de la dérision faite d’outrance à tous points de vue. Qu’il prétende être scandalisé, qu’il dédramatise, qu’il soit dans le feu de l’action ou au repos, il ne prend jamais rien et au sérieux et a toujours l’air de se moquer du monde. C’est particulièrement vrai lorsqu’il se déguise pour parvenir à ses fins, que ce soit en peintre en bâtiment dans une gendarmerie (ce qui lui permet d’asperger de peinture un gendarme), en moine pour obtenir un entretien avec un avocat (ce qui lui permet de tourner en dérision à la fois l’avocat et la religion) ou en berger sourd et muet pour s’approcher de la planque de Brescianelli. Ses pitreries, ses grimaces, son sens de la répartie, son dialecte populaire romain et son langage de chartier, tout cela le fait traverser la situation pourtant ultra-violente avec un je m’en foutisme joyeusement communicatif. Monnezza s’amuse, amuse la galerie et son sans-gêne est le véritable moteur du film. Il redonne indiscutablement de la fraîcheur à un genre qui, à défaut de se montrer idéologiquement subversif, franchit avec lui un palier supplémentaire dans le refus de toutes les convenances formelles.

Le Clan des pourris, alias Le Truand sort de sa planque, alias La Mort en sursis, alias Le Clan des Calabrais est un vrai divertissement populaire dans le sens où il refuse toute adhésion à une morale de gentils et de méchants pour laisser parler la poudre et les pires instincts. Aucune retenue, aucune censure, un anti-héros populaire et transgressif auquel on ne peut que s’identifier, une violence défouloire ironique… C’est un peu au polar italien ce que Re-Animator fut plus tard au cinéma d’horreur : un chef d’œuvre de grand-guignol provocateur.