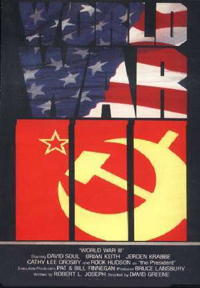

La Troisième guerre mondiale – Boris Sagal, David Green

|

World War III. 1982Origine : Etats-Unis

|

Commençons d’abord par un peu d’histoire réelle, celle de l’Afghanistan. En Mai 1978, les communistes parviennent à renverser le gouvernement de Mohammad Daoud, dont le progressisme initial s’orientait trop à leur goût vers l’occident et vers le renforcement des forces religieuses. Nur Muhammad Taraki devint président de la République Démocratique d’Afghanistan. Sa politique résolument laïque (liberté de culte, séparation de la religion et de l’État, promotion des femmes dans la vie civile et politique) ainsi que des réformes agricoles tous azimuts bousculèrent les traditions d’un pays profondément marqué par la religion. Tant et si bien que les différents groupes ethniques et religieux s’allièrent pour plonger le gouvernement dans l’embarras, Taraki en appelant finalement aux forces militaires du grand frère soviétique mené par le toujours mal inspiré Leonid Brejnev, qui après quelques hésitations finit par envoyer ses hommes en décembre 1979. Un tournant dans la guerre froide. Jimmy Carter annonça dans la foulée le retrait des Etats-Unis des accords SALT II sur la non-prolifération des armes nucléaires, l’augmentation du budget militaire, l’embargo sur l’URSS et le boycott des Jeux Olympiques de Moscou. L’élection des néo-conservateurs Margaret Thatcher au Royaume-Uni en 1979 et de Ronald Reagan aux Etats-Unis en 1980 ainsi que les fracassantes déclaration du nouveau pape Jean-Paul II accentuèrent cet état de crise, les soviétiques pointant alors leurs missiles nucléaires sur l’occident. Les relations entre les deux blocs n’avaient plus été aussi tendues depuis la fin des années 40, exception faite de la fameuse (et la plus dangereuse) crise des missiles de Cuba en octobre 1962. Du pain béni pour le cinéma et la télévision, qui redémarrèrent alors la mode des films de politique-fiction, avec Le Jour d’après, L’Aube rouge, Bulletin spécial… Autant de films à traiter du nucléaire et / ou de l’Union Soviétique. Mini-série produite par NBC, La Troisième guerre mondiale est l’une des premières productions de ce genre.

Profitant de l’aide d’un traître, un régiment de l’Armée Rouge parvient à atterrir en toute discrétion en Alaska. Il supprime quiconque l’aperçoitt, ce qui inclut une petite troupe de soldats américains. Malheureusement pour les Soviets, le Colonel Jake Caffey (David Soul), fraîchement nommé en Alaska, reçoit vite l’ordre de partir à la recherche de cette troupe. Stupéfié, il découvre les soviétiques, et contacte immédiatement son supérieur qui se rend sur place, où il décède lors de la première bataille. Cette fois, Caffey s’en réfère à Washington, où le président McKenna (Rock Hudson) lui demande de tenir bon sur ses positions dans une station relais où se trouve un pipeline crucial, source de ravitaillement en fuel pour les Etats-Unis. Caffey ne peut compter sur des renforts tant que la tempête de neige ne se sera pas calmée. D’ici là, le Président va tenter de négocier avec le Secrétaire soviétique Gorny (Brian Keith), qui a en fait été doublé par le Général Rudenski (Robert Prosky), chef du KGB ayant pris cette initiative dans le but de forcer les américains à annuler leur embargo sur le blé.

La Troisième guerre mondiale repose donc sur un fait géopolitique réel : l’embargo américain (mais aussi canadien, australien et argentin) sur le blé. La destruction éventuelle du pipeline prévue par les soviétiques dans le cas où leurs exigences ne seraient pas satisfaites renvoie elle aussi à un fait concret, à savoir la peur de l’Amérique de se retrouver privée d’énergie et de devenir toute entière dépendante des pays de l’OPEP. La mise en contexte se fait donc de façon réaliste, la politique fiction n’intervenant qu’au moment où la volonté des troupes soviétiques se fait plus précise. Derrière ses allures sérieuses et sa sobriété (voire austérité) formelle, le film de David Green (remplaçant de Boris Sagal, décédé au début du tournage dans un accident d’hélicoptère) cache en fait une bonne vieille peur du rouge des familles. Tout en se donnant régulièrement bonne conscience en évoquant le contesté embargo (décrié par les fermiers du Kansas qui perdent de l’argent), la proximité des élections présidentielles susceptibles d’influer sur les choix du Président McKenna, l’offensive du KGB au nez et à la barbe du Premier Secrétaire (un peu comme dans Dr. Folamour, où la aussi le conflit est initié par un sous-fifre) et le manque de confiance réciproque entre les leaders des deux pays, Green et son scénariste Robert L. Joseph tombent petit à petit dans la caricature naïve d’une Union Soviétique vue comme un tigre blessé, et donc encore plus dangereuse qu’à l’accoutumée. Attribuer les prémisses d’une autre guerre mondiale à l’embargo sur le blé, qui nous dit-on affame et enrage le peuple soviétique, équivaut à pointer du doigt la politique des communistes, incapables de nourrir leur peuple. Tout en adoptant un ton outré, le Président McKenna ne se prive pas de le rappeler à son homologue russe, le foutage de gueule étant sous-entendu. Passons sur l’exagération des dégradations des conditions de vie en URSS (rappelons tout de même que question famine, les mois succédant le rétablissement de l’économie de marché firent encore plus fort que la stagnation brejnevienne), preuve au mieux d’une méconnaissance de l’adversaire ou au pire d’une volonté propagandiste, et revenons sur les quelques concessions faites par le film afin de prouver que les Etats-Unis ne sont pas non plus totalement innocents. Au gré des négociations entre McKenna et Gorny, les russes sont clairement incriminés par leur discours fantaisiste (« le blé de la planète est la propriété des peuples du monde, mais pas les ressources énergétiques »), ils sont aux abois et ont sombré dans la folie, tandis que l’Amérique est au contraire sage et pragmatique, tous les conseillers de campagne fermant leur clapet pour laisser le Président et ses autres conseillers gérer cette situation de crise. La trahison de Gorny par Rudenski n’en est plus une dès lors que le Premier Secrétaire reprend à son compte l’invasion sans écarter le chef du KGB, qui continue pourtant ouvertement à fragiliser le rôle de son leader jusqu’à se substituer à lui (Gorny devenant un être faible, qui tout en pensant à son fils ne peut empêcher l’escalade). Finalement, les américains sont bien les gentils de l’histoire, les quelques fautes qu’ils ont pu commettre sont très vite réparées, tandis que les soviétiques continuent au contraire à amplifier les leurs. McKenna, un président transitoire en poste depuis la mort de son prédécesseur en plein mandat, fait preuve d’une force morale sage sans être trop laxiste que l’opinion publique ne lui prêtait pas, et ne lui prête d’ailleurs toujours pas puisque cette affaire n’est jamais révélée publiquement. Si le début et dans une moindre mesure la fin du film rétablissent une responsabilité partagée, tout ce qui se trouve entre les deux (et il y en a puisque le film dure 3 heures) est en fait empreint d’une grosse hypocrisie destinée à faire croire que La Troisième guerre mondiale est un film objectif, réaliste et alarmiste. Les négociations (environ quatre minutes en tout) se limitent à de stériles dialogues de sourds, et les séances de brainstorming reposent en fait sur un seul et unique raisonnement simpliste : « ils n’oseront pas aller au bout ». La progression vers le conflit ouvert de grande ampleur n’est même pas ridicule : elle est bien trop mince pour cela. Son seul mérite est de réussir parfois à insuffler un peu de suspense avant chaque coupure pub. Le véritable conflit est en fait un conflit d’ego entre les deux superpuissances, l’Amérique étant le pays droit dans ses bottes (« En Amérique, le peuple est toujours celui qui choisit » déclare McKenna à son homologue russe) face à un ennemi pernicieux au possible. La meilleure illustration de ce schéma se retrouve en Alaska, avec les hommes du Colonel Caffey. Green plonge tête la première dans la fiction télévisuelle démagogique. Le brave colonel doit défendre la station et le pipeline malgré ses effectifs réduits, malgré le manque de munitions et malgré les conditions météorologiques déplorables qui accentuent son isolement militaire et politique, lui et ses hommes n’étant que des pions manipulés avec autant de tact que possible par le gentil Président. Il n’a même pas le soutien du peuple, qui n’est pas au courant. Son héroïsme doit s’illustrer sans bruit, et dans le meilleur des cas (le retrait des troupes russes) personne n’aura jamais vent de sa résistance. Et puis il doit faire face à la mort de ses hommes, qui font preuve d’un remarquable sens du sacrifice malgré leur peur. Green va jusqu’à placer l’ex petite amie de Caffey au sein de ses troupes, sans heureusement s’épancher en romantisme. Tout ceci s’oppose bien entendu à la méchanceté du camp adverse, où les sentiments sont niés. Ces scènes en Alaska sont de loin les pires du film, d’autant plus que les combats sont platement filmés.

Bien sûr, avec son côté pseudo réaliste et avec son traitement hypocrite, La Troisième guerre mondiale est loin de tomber dans les mêmes travers que les films d’action type Rambo III produits quelques années plus tard. C’est un film subtilement reaganien dont la finalité n’est pas tant d’effrayer les masses par l’évocation du conflit atomique que de décrire l’irresponsabilité du camp soviétique. Incapable d’aller au delà de la surface des choses (tout dépend en fait des individus et non des systèmes en place, qui ne sont pas disséqués), incapable de se montrer effrayant sur le risque atomique, le film de Green est une véritable baudruche profitant de la légitime fascination qu’exerce le regain de guerre froide pour faire du sensationnalisme conformiste à peu de frais.