La Horde sauvage – Sam Peckinpah

|

The Wild Bunch. 1969Origine : États-Unis

|

1914, au Texas. Déguisés en soldats, les hommes de « La horde sauvage », une bande de hors-la-loi conduite par Pike Bishop et son ami Dutch, arrive à Starbuck pour y dévaliser la banque et s’emparer de la paie des employés du chemin de fer. Mais les dirigeants de la compagnie leur ont tendu une embuscade : ils ont sorti de prison Deke Thornton, un ancien compagnon de Pike, et l’ont mis à la tête d’une bande de chasseurs de primes, avec mission de capturer la « horde ». Le traquenard échoue et dans la sauvage fusillade qui s’ensuit, de nombreux habitants de la ville sont tués. La plupart des hors-la-loi ont pu s’échapper et, après avoir retrouvé le vieux Sykes, qu’ils avaient jugé trop vieux pour les accompagner, ils s’enfuient vers le Mexique.

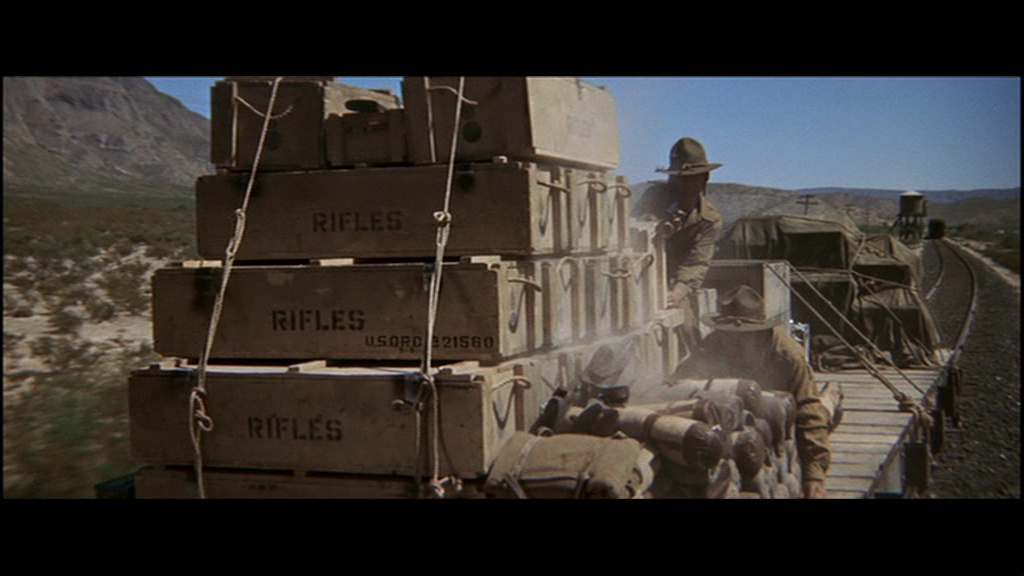

Là, ils louent leurs services au cruel général Mapache qui les charge de voler un lot de fusils dans un convoi militaire américain. C’est alors qu’Angel, un partisan mexicain qui accompagne la horde, découvre que Mapache a suborné sa fiancée. Le massacre est évité de justesse et la bande, après avoir fait halte dans le village d’Angel, attaque le train comme convenu. Bishop devine que Thornton a prévu ses plans, mais il parvient à déjouer ses pièges et réussit son coup. Après le vol, Mapache tente de se débarrasser à bon compte de la horde dans un canyon, mais Bishop a pris ses précautions…

C’est par deux scènes paroxystiques de violence et de mort que s’ouvre et que s’achève La Horde sauvage et ce sont ces deux séquences hallucinantes qui sont restées – et qui resteront encore – gravées dans la mémoire des spectateurs, comme si tout le film n’était qu’une longue marche vers cette frénésie finale de destruction.

Dès le début, c’est une atmosphère d’apocalypse qui règne, avec le massacre des passants innocents lors de la fusillade sanglante qui suit la tentative infructueuse de « la horde » contre la banque de Starbuck ; dès lors, nous savons que ces desperados sont voués à l’anéantissement.

Deux ans plus tôt, Arthur Penn dans Bonnie and Clyde avait déjà fait voler en éclats toutes les conventions et les règles du bon goût esthétique dans la description des convulsions de la mort et des violences physiques. Mais La Horde sauvage va encore beaucoup plus loin : « Je voulais montrer -a dit Sam Peckinpah-, à quoi ressemble réellement une fusillade… »

Après le choc provoqué par cette Horde sauvage, Peckinpah aura bien des imitateurs et l’on verra fleurir sur les écrans un déchaînement de cruauté et de violence, qui tournera souvent au procédé stérile, faute de justification morale et dramatique : la violence systématique et gratuite côtoiera parfois même le sadisme de pacotille. Chez Peckinpah lui-même, dans ses films ultérieurs, et sans doute « vulgarisé » dans son art par ses imitateurs, cette recherche pourra paraître parfois délibérée et un peu stérile, ce dans la mesure également où le paroxysme autant que l’équilibre parfait étaient déjà atteints dès 1969 avec ce film. Finalement, le réalisateur a inventé un nouvel art reposant sur un nouveau concept, autant de fond que de forme (et ici fort bien liés l’un à l’autre), si bien qu’il put par la suite, s’en trouver lui-même prisonnier, notamment dans ses dernières livraisons (Le Convoi, Osterman week-end).

C’est ainsi en tout cas que les effet de ralenti qui avaient un tel impact dans La Horde sauvage (à l’exemple de ceux d’Arthur Penn dans Bonnie and Clyde), inconsidérément prodigués, deviendront vite un cliché.

Mais ici, la cruauté des scènes de massacre et leur lenteur hiératique ne sont jamais dénuées de signification, ce n’est que dans l’anéantissement cataclysmique d’une mort violente que les protagonistes du film peuvent trouver une justification finale à leur existence. Comme beaucoup d’autres héros « Peckinpahiens », ces aventuriers sans but, ces tireurs vieillissants, sont des survivants d’un autre âge rejetés par un monde en marche, comme l’étaient déjà ceux de Coups de feu dans la sierra et comme le seront Jason Robards dans Un nommé Cable Hogue, Steve Mc Queen dans Junior Bonner, le dernier bagarreur ou encore Kris Kristofferson et James Coburn dans Pat Garrett et Billy le Kid. Finalement, les thèmes de Peckinpah étaient déjà posés dès Coups de feu dans la Sierra et tout comme dans ce dernier film, Peckinpah se livre à une démystification féroce de l’imagerie chevaleresque du vieil Ouest. Contrairement aux tueurs à gages des Sept mercenaires, Pike Bishop et ses compagnons ne se rangent pas aux côtés des paysans mexicains opprimés, mais bien plutôt avec leurs tyrans ; une vision que l’on peut rattacher facilement au cinéma de Robert Aldrich qui avait initié ce même point de vue dès 1955, avec son superbe Vera Cruz. Quant à ces personnages dépassés par un nouveau monde en progression, c’est une vision que l’on retrouvait également, via le personnage du Cheyenne, hautement campé par Jason Robards dans Il était une fois dans l’Ouest de Sergio Leone. Trois cinéastes qui ont finalement fini par creuser le même sillon et dont Aldrich en serait sans doute l’initiateur de fond. Ici, dans La Horde sauvage, nos « héros », devenus des spectres vivants victimes d’un passé dépassé, sont prêts à abattre cyniquement l’un des leurs blessé, dès lors qu’il est incapable de les suivre, ce qui, dans un western de la décennie précédente (Aldrich excepté donc…), aurait été attribué aux « méchants traditionnels » plutôt qu’aux héros du film.

Cependant, la vision amère et crépusculaire de Sam Peckinpah est aussi empreinte d’un certain romantisme, sans doute encore exalté par l’ampleur du grand écran et par les magnifiques images de Lucien Ballard. Toute la tension dramatique repose sur les rapports très complexes qui existent entre Pike Bishop et Deke Thornton (magistralement interprété, avec une sorte de fièvre hallucinée, par Robert Ryan). Tout comme les deux protagonistes de Pat Garrett et Billy le Kid, le hasard des règles du nouveau monde les a jetés dans des camps opposés, mais ils sont frères, et c’est sans haine qu’ils se combattent, dans un monde qui les rejette l’un et l’autre. Il n’est pas interdit de penser également au personnage de Burt Lancaster dans le génial Fureur Apache, qui, en éclaireur et traqueur d’indiens, répondait ceci au jeune officier tour à tour témoin puis rempli de haine face à la violence frontale indienne : « Non, je ne les déteste pas, je les combats. »

Dans La Horde sauvage, la fête d’adieu offerte par les villageois à la « horde », apparaît ainsi comme un grandiose cérémonial funèbre, qui revient comme un leitmotiv à la fin du film, lorsque les desperados ont trouvé la mort qu’ils n’ont cessé de braver, après avoir renoncé définitivement à leur cynisme pragmatique. C’est ce lyrisme tragique qui donne au film, au-delà des métaphore littéraires et d’un symbolisme parfois bien appuyé, une grandeur hors du commun. Dire qu’à ce jour, La Horde sauvage est toujours cité en référence en même temps que revendiqué comme phare au sein de certaines productions, atteste à la fois de sa modernité jusque là inébranlable autant que des thèmes universels et intemporels qui y sont abordés.