La Course à la mort de l’an 2000 – Paul Bartel

|

Death Race 2000. 1975Origine : Etats-Unis

|

En l’an de grâce 2000, après une sévère crise économique, les Etats-Unis sont devenus les Provinces-Unies, une dictature quasi mondiale régie par un Président omnipotent. La foule ne se passionne plus que pour la Course Transcontinentale, longue épreuve automobile ralliant New York à Los Angeles dont le but pour les participants est d’obtenir un maximum de points en écrasant des piétons classés par catégories (ainsi, un enfant ou un vieillard rapporte plus qu’un homme dans la fleur de l’âge). Pour la nouvelle édition, cinq participants sont en course, chacun associé à un copilote de sexe opposé. Le grand favori est Frankenstein (David Carradine), légende vivante recouverte de cuir de la tête aux pieds dont la renommée s’est construite autant sur ses succès que sur les blessures lui ayant valu son surnom. Sa nouvelle équipière est Annie (Simone Griffeth), en réalité une saboteuse agissant au nom de sa grand-mère, meneuse de la résistance.

En 1975, après le choc pétrolier, après la guerre du Vietnam, après le Watergate, l’Amérique vacille sur ses fondements, et le cinéma fraîchement libéré des contraintes imposées par feu le Code Hayes ne se prive pas pour décrire l’Amérique du futur sous la forme d’une dystopie. Fondée sur ces nouvelles libertés accrues par son statut de compagnie indépendante, la New World de Roger Corman, alors en plein dans son âge d’or, ne se prive pas pour participer au mouvement. C’est ainsi que Corman fit l’acquisition de “The Racer”, nouvelle signée Ib Melchior, romancier mais aussi réalisateur à ses heures (La Planète rouge, Reptilicus…). Abordant plus ou moins les mêmes thèmes que le Rollerball de Norman Jewison (qui comme un fait exprès allait sortir un mois plus tard) le scénario co-rédigé par le réalisateur Paul Bartel et les scénaristes Chuck Griffith et Robert Thom, devait en première intention être rigoureusement sérieux. Il devint très vite évident que compte tenu du décalage entre la nature du film et son budget, vouloir se présenter comme le concurrent de Rollerball constituait une grossière erreur. Le potentiel comique de l’histoire ne lui ayant pas échappé, Corman réorienta alors le scénario dans le sens de la satire grossière et auto-parodique, un style qui deviendra la marque de fabrique de la New World et de plusieurs personnalités qui en sont sorties (Paul Bartel en tête). Pour un budget légèrement inférieur à 300 000 dollars, avec des Volkswagen d’occasion achetées aux enchères, et une fois le casting effectué (David Carradine palliant au refus d’un Peter Fonda ne souhaitant pas tenir la vedette d’un tel film), le tournage put démarrer avec les contraintes habituelles des productions New World. C’est ainsi que puisque les cascadeurs professionnels refusèrent de conduire les tacots (redécorés entre-temps) sans plaque d’immatriculation, sans phares, sans klaxon, sans pares-chocs et de surcroît en dehors de toute autorisation de tournage, Corman dut lui-même effectuer quelques équipées en pleine ville en profitant d’un trafic nul. Afin de rendre les bolides plus rapides qu’ils ne l’étaient réellement, il demanda aussi à ce que la vitesse de défilement de la pellicule soit bidouillée. Le résultat final procure aux scènes de vitesse (composant l’essentiel du film) un aspect typiquement cartoonesque, totalement dans l’esprit d’un film extrêmement dense car extrêmement court (une qualité que l’on ne rencontre plus guère de nos jours).

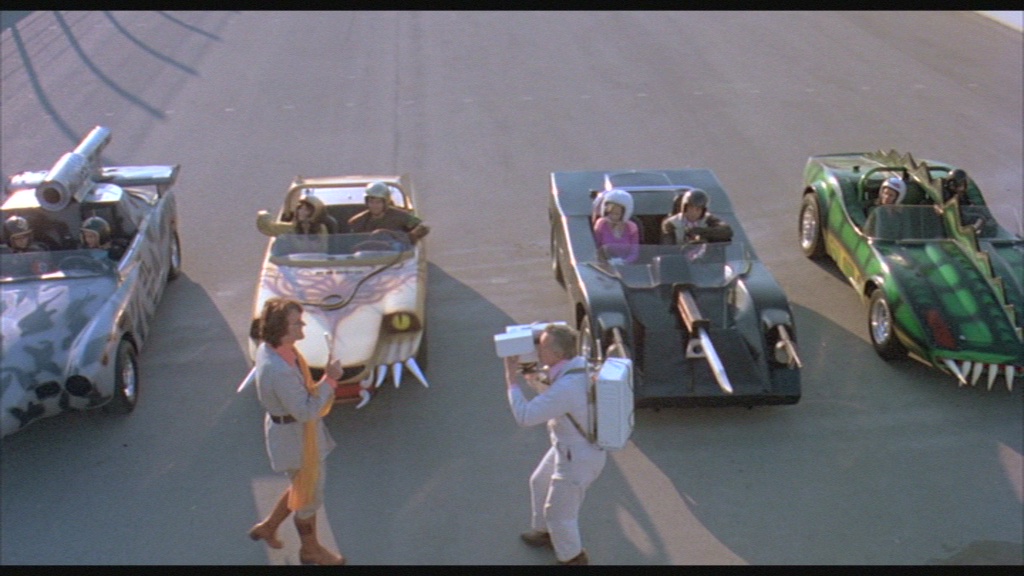

Plusieurs célèbres dessins animés viennent en effet à l’esprit devant La Course à la mort de l’an 2000. En premier lieu Bip Bip et Coyote, puisqu’à l’instar des créations de Chuck Jones les résistants du film de Paul Bartel ne reculent devant aucun subterfuge pour capturer leurs ennemis ou les envoyer dans le décor. Des fausses déviations, des objets piégés, des tunnels en carton, des avions mitrailleurs, bref tout un tas d’actions qui, compte tenu de leur nature excessive et de la personnalité de leurs exécutants, ne sont pas si héroïques que ça. Car ces résistants-là (suspectés d’être français) n’ont pas grand chose à voir avec les Partisans de la seconde guerre mondiale et ressemblent bien davantage au malheureux Coyote. Beaucoup se font renverser après l’échec de leurs pièges, d’autres se déguisent pour tromper l’ennemi… Thomasina Paine, leur chef, est elle même une vieille femme rigide aux allures d’institutrice revêche. Son charisme en prend un coup et génère davantage le rire que la sympathie. Ces caractérisations outrancières se retrouvent tout autant chez les journalistes suivant la course (dont le vrai disc-jockey Don Steele), plus vendeurs de tele-shopping que reporters, ou que chez les pontes de la dictature, avec un Président et un Diacre quasi divins (plusieurs genres de dictatures se retrouvent ici mélangés : celle de l’argent, le fascisme, le communisme, la religion…). Et puis il y a aussi les pilotes, qui pour le coup, ressemblent plus à des catcheurs de l’ex WWF qu’à des pilotes. Tous revêtent une personnalité outrageusement fabriquée. Nero the Hero (Martin Kove) est l’empereur romain. Calamity Jane (Mary Woronov) est la cow-girl. Matilda the Hun (Roberta Collins) est la valkyrie nazie. Machine Gun Joe Viterbo (Sylvester Stallone, qui sortait tout juste de Capone produit par Corman et qui travaille déjà l’image qui sera la sienne dans les Rambo) est le gangster des années 20. Et puis bien entendu, Frankenstein est le monstre.

Les antagonismes sont calculés et sortent même de la course pour se retrouver dans les coulisses. Matilda est l’ennemie acharnée de Jane (ce qui donne lieu à une prise de bec particulièrement érotique), et Joe celui de Frankenstein (ce qui donne lieu aux gueulantes d’un Stallone hystérique puis à une bagarre de garage). Quant aux co-équipièr(es) ils sont relativement oubliés, si ce n’est bien sûr pour celle de Frankenstein, résistante tiraillée entre ses objectifs et les sentiments nés du contact d’un monstre pas si monstrueux. Dans l’ensemble, ces coureurs ne dépareilleraient pas parmi ceux des Fous du volant, série animée de Hanna et Barbera elle-même lancée suite au succès de La Grande course autour du monde de Blake Edwards. L’aspect customisé plastoc des voitures achève de retirer ce qui restait de crédibilité aux conducteurs. Cette démythification des gladiateurs de l’an moderne courant pour la course-symbole d’une nation entière s’accompagne fort logiquement de la dédramatisation des piétons écrasés. Une fan de Frankenstein se sacrifie, un torero s’amuse avec la voiture-taureau de Jane, des frimeurs tentent de provoquer, un électricien offre son collègue en pâture à Joe… Les gens sains d’esprit ne sont pas sur les routes, ils sont chez eux. A une exception près (des petits vieux en fauteuil sortis à l’occasion de la “journée de l’euthanasie” !), les victimes potentielles sont toutes des victimes en puissance, y compris les techniciens ou les organisateurs de la course, qui ne sont pas épargnés. Les plans gores sont furtifs, et Bartel n’a certainement pas besoin d’eux pour faire de ses “exécutions” des instants comiques. Les traces de comédie sont déjà suffisamment nombreuses pour ne pas avoir à en rajouter sur le côté “bête et méchant”.

Ce défilé d’excentricités aurait très bien pu se suffire à lui-même pour aboutir à un film digne des meilleures productions New World, exploitant les libertés laissées par l’époque et par Corman, ici illustrées par un sujet truffé d’inventivité et d’irrévérence. Mais cela aurait été faire peu de cas de la tendance maison de la New World de glisser quelques considérations politiques, bien entendues progressistes. Si ces Provinces-Unies dystopiques sont irrémédiablement tournées en ridicule sous la caméra de Paul Bartel, leur mécanisme n’en apparaît pas pour autant comme simpliste. L’art de la satire est un art trop rarement exploité, Hollywood préférant généralement miser sur des films plus sérieux, certainement jugés plus pertinents. Ce qui peut bien sûr être le cas. Mais l’humour, fut-il aussi prononcé qu’ici, n’est pas forcément incompatible avec toute forme de propos politiques. Bien au contraire, il peut en être le vecteur, au risque il est vrai de leur laisser parfois peu de place. La Course à la mort de l’an 2000 n’est certes pas aussi subtil que Dr. Folamour (roi des satires), mais il rivalise avec le Rollerball de Jewison, l’étude de caractères en moins. Là aussi, en soumettant au peuple un jeu sportif établi en institution dans le but de canaliser toutes les passions, le pouvoir en place prend le risque d’inventer lui-même un champion dont la renommée est capable de faire de l’ombre au dictateur, figure tutélaire censément intouchable. Il devient très clair que Frankenstein n’est pas ou plus un instrument du pouvoir, et que son influence risque de devenir incontrôlable. Le choix de ses victimes est éloquent : les infirmières plutôt que les vieux en fauteuils, le Diacre du Parti… De même, la gentillesse dont il fait preuve envers sa co-pilote révèle toute son ambiguïté.

En revanche, le traitement médiatique fait de la course et des sportifs constitue un parfait instrument du pouvoir. L’objectif de cette couverture médiatique est de galvaniser les bas instincts des foules : le voyeurisme, la violence et toute forme de passion. Ainsi, la Grande course est l’exutoire parfait détournant la dangerosité des masses vers un enjeu anodin contrôlé et approuvé par le pouvoir. Les jeux du cirque de la Rome Antique n’étaient pas autre chose. Au même titre que la résistance utilise des subterfuges imbéciles pour détourner l’attention du public vers l’inhumanité de cette course, la dictature utilise le subterfuge de cette même course pour détourner l’attention du public de la réalité politique ou pour l’orienter dans certaines directions. Bartel se moque certes de la résistance, mais il met le doigt sur un thème aujourd’hui plus que jamais d’actualité, progrès médiatico-technologiques aidant : le rôle politique des sports (à l’heure où j’écris ces lignes, la question du boycott des JO de Pékin est débattue pour raisons politiques) et le pouvoir des stars hyper-populaires. Ne voit-on pas aujourd’hui tout un véritable culte créé autour de vedettes du ballon rond, récupérées par les politiciens et transformées en étendards pour diverses causes (commerciales principalement) ? La différence tient dans l’utilisation subversive ou non qui est faite du pouvoir détenu par ces sportifs. Certes, nous n’en sommes pas encore au point où un footballeur pourrait faire s’écrouler un régime politique (encore que…), mais tout de même, l’influence des sportifs sur la société est plus que jamais un sujet fascinant. Les sondages n’affirmèrent ils pas en 1998 que le moral de français était remonté suite à la victoire de leur nation en coupe du monde ?

En peu de minutes, en laissant davantage parler ses images burlesques que ses personnages abrutis, Paul Bartel parvient donc à faire de La Course à la mort de l’an 2000 un film d’anticipation aussi intelligent qu’amusant. Certainement l’un des meilleurs films produit par la New World, et d’ailleurs le favori de Roger Corman lui-même. Son aspect vieillot et bricolé joue encore pleinement en faveur de sa volonté de ne pas se prendre au sérieux, là où il en aurait pourtant eu les moyens (tel Rollerball, du coup moins plaisant). Il y a fort à parier que le remake actuellement en chantier, avec ses effets spéciaux couteux et son réalisateur épouvantable (Paul W. S. Anderson) ne lui arrivera pas à l’ongle du petit orteil.