L’Antre de la folie – John Carpenter

|

In the Mouth of Madness. 1995Origine : États-Unis

|

Entre le comportement d’un public qui accueille triomphalement chaque nouvelle boursouflure hollywoodienne et le comportement des studios qui « font des films comme d’autres fabriquent des mouchoirs en papier » (cf entretien dans Mad Movies n°87), John Carpenter est remonté. Ou bien le monde marche sur la tête, ou bien c’est lui-même qui est devenu fou. C’est pour exprimer son sentiment du moment qu’il accepte finalement de mettre en scène un scénario qu’il avait déjà plusieurs fois refusé au risque de se faire doubler : celui de L’Antre de la folie écrit en 1988 par un Michael De Luca plus en forme que pour La Fin de Freddy.

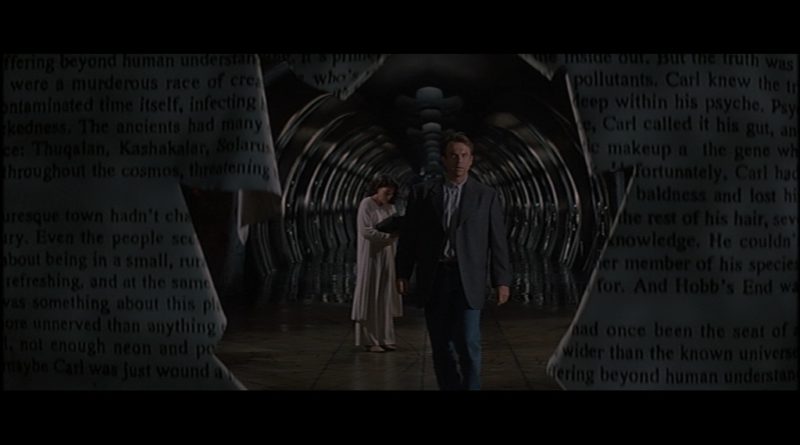

Enquêteur indépendant pour des compagnies d’assurance, John Trent (Sam Neill) est enfermé dans un asile. Sa folie n’est qu’un cas parmi tant d’autres, puisque l’Amérique connaît actuellement une vague de démence homicide qui menace de détruire les fondements de la civilisation. Mais Trent a une histoire à raconter, celle de sa dernière enquête. Chargé par une maison d’édition de retrouver l’écrivain à succès Sutter Cane, soit-disant disparu, il pensait avoir découvert le pot aux roses en formant une carte à partir des couvertures des livres de Cane. Sa trouvaille le renvoyait à Hobb’s End, New Hampshire, un patelin n’existant sur aucune carte. Accompagné par l’éditrice de l’auteur, il s’était persuadé que tous les évènements étranges tout droit sortis des livres de Cane intervenus à Hobb’s End étaient une mise en scène. De toute évidence, il se trompait, sinon il ne serait pas à l’asile.

Structure particulièrement littéraire, le récit en flashs-backs déplace l’attention du spectateur qui ne se demande plus comment l’histoire va finir mais bien comment en est-elle arrivée là, à ce point de départ qui est en fait un point de chute. Particulièrement efficace lorsqu’il s’agit d’effrayer en plaçant le narrateur dans de sales draps, ce procédé met en avant l’inéluctabilité d’un désastre. C’est une des caractéristiques essentielles de H.P. Lovecraft, dont les œuvres focalisées sur le retour d’Anciens Dieux sont souvent narrées par un personnage aux raisonnements scientifiques ébranlés par la découverte des ces horreurs dépassant l’entendement. Avant d’en arriver à un degré de folie irrémédiable (ou au suicide), les narrateurs de Lovecraft prennent toujours sur eux de laisser une trace de ce qui les a mené à ce point, profitant de leurs dernières minutes de lucidité. Le personnage de John Trent s’apparente à ces narrateurs scientifiques dont la rationalité est vaincue par la véracité du surnaturel.

Sans se baser textuellement sur les écrits de Lovecraft, John Carpenter réalise un film purement lovecraftien dans lequel le personnage de Sutter Cane remplace les sorcières et les prêtres maudits travaillant à faire revenir les Grands Anciens sur notre monde. Les références à Lovecraft sont nombreuses : les titre des livres de Cane sont dans le même style que ceux du misanthrope de Providence, les créatures tentaculaires qui prévoient de débarquer dans notre monde évoquent sans équivoque les Cthulhu et autres Nyarlathotep, comme elles on ne « les représente pas », les villageois cinglés sont dignes des hommes-poissons du Cauchemar d’Innsmouth, la petite ville de Hobb’s End (dont le nom est en revanche repris aux Quatermass de la Hammer) se situent en Nouvelle-Angleterre, théâtre privilégié de Lovecraft… Plus fort encore : Cane est en fait Howard Philip Lovecraft lui-même, Carpenter imaginant que les œuvres de l’auteur sont justement le moyen de faire revenir ces monstres. Chose qui n’est pas aussi gratuite qu’il n’y paraît : pour Carpenter, tous les engouements fanatiques comme ceux que provoquent les livres de Cane témoignent d’un certain degré de folie chez les fans (les « geeks » ?), qui deviennent alors des pions facilement manipulables par l’objet de leur culte quasi-religieux, à savoir ici Sutter Cane. Détruire la civilisation devient un véritable jeu d’enfant pour le démoniaque écrivain, qui écrase les résistances rationnelles au nouvel ordre que l’on croyait confiné dans ses œuvres de fiction. Venir à bout de John Trent et même l’utiliser comme un des vecteurs de la folie en lui confiant la charge de rapporter le manuscrit du dernier roman de Cane à la maison d’édition n’est pas tant un dernier défi avant de s’emparer du monde (d’où aussi la structure en long flash-back) qu’un moyen de s’amuser en humiliant l’homme le plus rationnel et le plus scientifique qui soit.

Devant les choses inexplicables tout droit sorties des romans de Cane, Trent tente à tout pris de faire face et de conserver sa croyance en la logique. Il le fait d’abord par la réelle conviction que tout ceci n’est qu’un canular promotionnel, puis ensuite pour ne pas avoir à se considérer lui-même comme un fou. Il sait que tout ce à quoi il assiste est réel, mais il ne peut se l’avouer. Et en fin de compte, sa sagesse devient la nouvelle folie : puisque ceux qui ont lu Cane sont devenus fous, et que tout le monde a lu Cane (ou vu le film qui en est adapté), la majorité de la population est folle. Devenus minoritaires, les rationnels comme Trent ne sont plus normaux dans cette société : ce sont eux qui sont fous ! La définition de la folie a changé, et même l’environnement a changé : le monde physique que l’on connaissait devient une illusion, envahi par le monde monstrueux de Cane et des divinités païennes qui influent sur l’espace-temps. Au final, le fantastique n’est plus du fantastique : c’est la réalité qui le devient !

Carpenter s’amuse comme un fou (!) à faire crouler le vieux monde et la vieille rationalité de John Trent en lui balançant des scènes hautement hallucinatoires, telles que cette sortie de la ville qui ramène toujours en centre-ville (procédé recyclé par le scénariste Michael De Luca dans La Fin de Freddy alors que son scénario n’avait pas encore trouvé preneur), ce bus où tout est teinté de bleu, couleur préférée de Cane qu’il utilise pour faire vaciller l’esprit de Trent, ces agressifs montages de scènes choc, ou même le sort réservé à Linda Styles (Julie Carmen), l’éditrice avec laquelle Trent est venu à Hobb’s End. Tout ceci donne des allures bien entendu comique à ce film dont la seule erreur est peut-être d’avoir représenté physiquement les monstres de Lovecraft / Cane, évoquant plus le Society de Yuzna (autre film où la perception de la réalité est remise en cause, d’ailleurs) que les créatures d’un autre monde. Le reste est un brillant retournement des valeurs, qui donne en faite à la scène d’ouverture une explication surprenante : Trent est certes fou, mais dans le nouveau sens du terme. Sa folie était avant considérée comme la normalité, et dans ce nouveau monde elle lui vaut l’asile jusqu’à ce qu’il soit guéri et retrouve sa liberté d’homme créé de toute pièce par Sutter Cane. L’écrivain est devenu le Dieu de ce nouveau monde, c’est lui qui façonne les humains à son image. On peut aussi y voir une réflexion plus générale sur le statut d’artiste, dont l’essence est par nature créatrice, ce qui fait de lui le Dieu de son propre univers, dans lequel le public se plonge en toute connaissance de cause pour se faire interpeller puis manipuler au niveau de l’intellect (voire au-delà pour les fans les plus extrêmes)… du moins si le Patron créateur le veut bien. L’Antre de la folie est une mise en abîme du travail d’artiste, et Sutter Cane n’est pas que Lovecraft : il est également un John Carpenter cruel qui prend sa revanche sur une forme de cinéma calibrée par des studios frileux refusant de sortir des normes consensuelles d’un cinéma tout sauf surprenant. Voir Sutter Cane et ses monstres prendre le dessus sur la société rationnelle de John Trent équivaut un peu à imaginer que tout l’univers fantastique de John Carpenter se met à faire de même en écrasant ceux qui lui mettaient alors des bâtons dans les roues (à lui et aux autres réalisateurs de sa génération) au nom de la logique commerciale. L’Antre de la folie est une revanche qui, hélas soyons réalistes, restera toujours de la fiction. C’est tout de même le dernier chef d’œuvre réalisé à ce jour par John Carpenter.