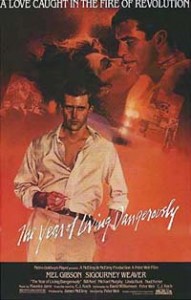

L’Année de tous les dangers – Peter Weir

|

The Year of Living Dangerously. 1982Origine : Australie

|

Cinéaste australien de talent, Peter Weir est de ces réalisateurs dont la carrière forme un tout cohérent, avec des thèmes centraux évoluant au fil du temps. Si ses premiers films, disons jusqu’à La Dernière Vague, se sont concentrés sur le patrimoine australien, les suivants ont abordé le sujet de l’histoire australienne à l’étranger. Il s’agit de ses deux derniers films tournés en Australie, à savoir Gallipoli et L’Année de tous les dangers (Le Plombier, réalisé entre La Dernière Vague et Gallipoli, est hors concours, puisqu’il s’agit d’un thriller -par ailleurs pas mal du tout- tourné pour la télévision). Gallipoli contait l’histoire de soldats australiens dans la Première Guerre mondiale, tandis que L’Année de tous les dangers envoie Guy Hamilton (Mel Gibson), jeune journaliste australien naïf, couvrir le contexte épineux de l’Indonésie de 1965. Certainement l’année la plus délicate traversée par le pays depuis son indépendance en 1945. Le Président Soekarno, figure de l’indépendance, est tiraillé de toutes parts. Faisant officiellement partie des pays non-alignés, Soekarno se voulant le Président de l’équilibre, l’Indonésie se dirige pourtant lentement mais sûrement sur la voie socialiste, sous l’impulsion de l’alliance de Soekarno au PKI, le Parti Communiste Indonésien. De plus en plus puissant en raison de la misère persistante, le PKI est en train d’échapper au contrôle de Soekarno et l’insurrection est attendue sous peu. Les occidentaux (au nombre desquels figurent l’Australie), dont les intérêts sont clairement menacés voire directement pris à parti, ne l’entendent pas de cette oreille et soutiennent les anticommunistes du pays, l’armée de terre et les islamistes, qui eux aussi se font de plus en plus pressants sur le Président Soekarno. Cette situation de tension persiste jusqu’à la nuit du 30 septembre au 1er octobre : un coup d’état est perpétré, six généraux de l’armée sont assassinés et un nouveau pouvoir se proclame. Attribué aux communistes, le putsch sera déjoué par l’armée à la fin de la journée. Le commandant Soeharto devient alors l’homme fort du pays, même si Soekarno reste officiellement en place. S’ensuivra alors un vaste massacre dans lequel entre 500 000 et 1 000 000 de communistes seront abattus, avec l’aval de l’occident.

Voilà l’histoire indonésienne grossièrement résumée. Grossièrement car le sujet, déjà très complexe, n’intéresse pas grand monde et il est plutôt difficile de trouver des sources pertinentes. La version officielle demeure celle de Soeharto prétendant que le coup d’état fut fomenté par le PKI. Mais des travaux récents semblent indiquer que les choses sont loin d’être aussi simples. L’armée, soutenue et entraînée par l’occident, semble avoir piégé certains leaders du PKI (en temps qu’individus et non en temps que représentants du Parti), les entraînant dans un faux coup d’Etat pour mieux incriminer le PKI (parfois en faisant avouer les communistes sous la torture) et pouvoir procéder à l’épuration anti-communistes. Derrière cette ruse se serait caché l’occident, qui dès 1962 et un accord entre l’américain Kennedy et le britannique Wilson s’était promis de tout mettre en oeuvre pour débarrasser le pays de Soekarno, se chargeant au passage de l’entraînement des militaires. Cette version serait assez logique, si l’on songe que Soeharto dirigea le pays pendant 30 années et devint un fidèle allié des Etats-Unis. Le massacre des communistes fait au passage aujourd’hui bien peu de cas parmi les historiens contemporains, pourtant toujours bien prompts à dénombrer les victimes du communisme.

Mais revenons au film de Peter Weir. Situer l’intrigue dans un contexte historique aussi polémique est en soi une marque d’audace. Quelles qu’aient été ses sources, Weir illustre le chaos ambiant, imputable aussi bien aux atermoiements du président Soekarno qu’aux communistes, et qu’à l’occident et à ses alliés. Cependant, un peu à l’instar de l’historiographie, le cinéaste ne semble pas très à l’aise avec le sujet : non pas du fait d’une quelconque prise de position, mais tout simplement parce que les tenants et les aboutissants de cette année 1965 en Indonésie ne lui sont pas connus. Ainsi, au vu des sources actuelles, le cinéaste semble ne pas s’être trop risqué, ne faisant qu’aborder superficiellement les grandes lignes de cet embrouillamini politique : les liens entre Soekarno et le PKI ne sont ainsi jamais abordés, et l’impression dominante est celle qu’il n’existe aucun lien entre les deux. De même, le profil de l’opposition militaire demeure assez flou : fascistes ? islamistes ? capitalistes ? Un peu des trois ? Le massacre en lui-même, survenant en fin de film, demeure assez frileux et ne tient que sur une seule séquence. Aucune indication n’est donnée sur la politique de Soekarno, si ce n’est celle que la famine persiste. L’erreur la plus grossière (car étant un point crucial du récit) demeure cependant une invention pure et simple : l’arrivée d’un chargement d’armes envoyées par la Chine populaire et destinées au PKI. Aucune trace d’un tel événement dans les documents consultés pour cette critique. Outre le probable manque de référence, une raison peut expliquer cet aspect brouillon d’un contexte pourtant primordial : le sujet du film, qui avant d’être un film historique est un film portant sur les relations humaines de journalistes occidentaux plongés dans un monde en plein chaos en partie de par la faute d’une situation de guerre froide à laquelle leurs pays participent. Le contexte historique n’est que secondaire, et on sent que Peter Weir est tombé dans la facilité en restant plutôt évasif sur l’environnement dans lequel vivent ses personnages. L’Année de tous les dangers ne saurait donc être perçu comme un film historique, tant sa frilosité et ses approximations historiques sont nombreuses. Au final, l’année 1965 en Indonésie n’apparaît que comme le quotidien à remous d’une république bananière, et cela est bien dommage, tant il y aurait eut à dire sur cette époque. Ce défaut affecte également le côté « australien » du film : brouillon comme l’est le contexte politique, il est bien difficile de trouver l’idée que l’Australie, en cherchant à se ranger auprès des alliés britanniques et américains, a elle aussi sa part de responsabilité. Les quelques résidus de ce propos se retrouvent à travers les plutôt stérétotypés personnages de journalistes arrogants et racistes exploitant la misère quotidienne (prostitution, notamment).

L’histoire d’amour unissant l’australien Guy Hamilton et l’anglaise Jill Bryant (Sigourney Weaver) avec la complicité de Billy Kwan, un nain sino-australien (Linda Hunt, femme dans un rôle masculin et détentrice d’un Oscar pour l’occasion) prend donc toute la place. Bien entendue, cette histoire n’est pas sans faire écho au contexte : Guy arrive en journaliste naïf aux opinions non biaisées. Il s’agit de son premier poste à l’étranger. Trahi par son prédécesseur, parti sans lui laisser aucun contact, il se retrouve au milieu de confrères chevronnés et cyniques, incarnations de l’occident. Sa naïveté est paradoxalement une aubaine, puisqu’elle lui vaut l’amitié de Billy Kwan, figure quasi angélique à la philosophie humaine qui le fera rencontrer Jill. L’histoire d’amour est certes au premier plan du film, mais pourtant, Billy Kwan est certainement le personnage le plus intéressant. Petit homme attentionné, visiblement bouddhiste, il prône la distance avec les passions politiques pour se concentrer sur les remèdes à la misère quotidienne. Remettant les hommes et les sentiments à leur place, il est logique qu’il fasse se rencontrer l’anglaise et l’australien, unis dans une même naiveté. Le principal obstacle à leur union ne sera pas tant le départ prévu de Jill trois semaines plus tard que leur capacité à demeurer humbles et à protéger leurs prochains (c’est à dire à ne pas céder aux mêmes travers que leurs pays respectifs). Assez spirituel, le film est caractérisé par le style très contemplatif de Peter Weir, plutôt opaque de prime abord. Le mysticisme entourant Billy Kwan n’est finalement pas si éloigné que cela de celui qui entourrait déjà le rocher de Pique-Nique à Hanging Rock ou les rites aborigènes de La Dernière Vague. L’australien et la britannique ne sont clairement pas à leur place dans ce monde indonésien et Billy Kwan, le petit homme étrange aux origines diverses, semble être leur seul moyen de survie.

Pour son dernier film australien (au passage également le dernier film australien de Mel Gibson), Peter Weir réaffirme donc sa conviction que l’homme est tout entier tributaire de son environnement. Qu’il soit naturel, culturel ou politique (puisqu’ici se sont des étrangers qui sont concernés), l’environnement est tout, et le respect qui lui est dû devrait aller de soi, même si les héros ne réussissent pas à l’appréhender (tous comme les jeunes filles de Pique-Nique à Hanging Rock et le David Burton de La Dernière Vague, Guy et Jill sont écrasés par ce contexte). L’Année de tous les dangers est un appel à la tolérance, et au respect des autochtones. Bref à tout ce qui faisait défaut aux pays occidentaux dans leurs implication dans les conflits de la guerre froide. Il est tout de même bien dommage que Weir n’ait pas su aborder son propos autrement que par le biais d’une histoire d’amour à lourde portée symbolique, qui en plus de s’inscrire dans un contexte historique mal maîtrisé pourra en agacer plus d’un du fait du style assez étrange du cinéaste.