Howard… une nouvelle race de héros – Willard Huyck

|

Howard the Duck. 1986Origine : États-Unis

|

Alors que Howard, un canard extraterrestre, était confortablement lové dans le fauteuil de son salon, un mystérieux et puissant rayon l’extirpe de son quotidien pour le projeter violemment à Cleveland. Là, il fait la connaissance de la chanteuse Beverly Switzler, avec laquelle il se lie d’amitié. Néanmoins, il ne compte pas faire de vieux os sur la Terre, et lorsqu’il apprend que ses malheurs sont liés au mauvais fonctionnement du spectroscope du Docteur Jenning, il s’empresse de se rendre au laboratoire pour effectuer le trajet inverse. Malheureusement, le rayon du spectroscope, guère fiable, ramène lors d’une autre utilisation une créature démoniaque qui pourrait, si on la laissait nuire, mettre en péril l’Humanité. Howard va donc devoir prendre sur lui et bouter l’envahisseur hors de la planète avant d’envisager son retour au bercail.

Scénaristes de profession, Willard Huyck et Gloria Katz ont connu une drôle de trajectoire depuis Messiah of Evil, un film d’horreur à l’esprit « lovecraftien », jusqu’à ce Howard the Duck avec lequel il n’entretient aucune parenté stylistique. C’est qu’entre-temps, le duo s’est acoquiné avec George Lucas, vieux complice d’université de Willard Huyck, et pour lequel ils ont rédigé le scénario de American Graffiti et le script d‘Indiana Jones et le temple maudit. En tant que réalisateur, Willard Huyck s’est de fait orienté vers un cinéma plus grand public (French Postcards, Une défense canon) dont Howard the Duck aurait dû être l’aboutissement. A l’origine, Howard est un personnage de comics issu de l’écurie Marvel, créé par Steve Gerber et Val Mayerik en 1973. Il s’agit d’un canard humanoïde qui se débat dans un monde bizarre et absurde en compagnie de l’humaine Beverly Switzler. Ce canard reprend certaines caractéristiques de ses glorieux aînés – Donald et Daffy – pour les pousser à leur paroxysme. Nous sommes loin d’un personnage tout public et pour la petite histoire, sa trop grande ressemblance physique avec Donald Duck contraindra ses auteurs à l’affubler d’un pantalon.

Avec George Lucas à la production, il était donc grandement à redouter que le personnage subisse une forte édulcoration. Sur le papier, le pire est à craindre devant ce qui s’apparente à un vague décalque de E.T avec son extraterrestre perdu sur une planète étrangère et qui ne pense qu’à rentrer chez lui. Loin de rassurer à ce sujet, l’entame du film sur la planète ovoïde où vivent Howard et ses congénères ménage la chèvre et le chou. Une planète loin des clichés science-fictionnels d’usage puisque si l’on excepte la présence d’un deuxième soleil, elle se présente comme un aimable détournement de notre bonne vieille planète Terre. En l’espace d’une poignée de minutes, Willard Huyck multiplie les clins d’œil à base d’affiches de films détournées (Flashdance devient « Splashdance » et Les Aventuriers de l’arche perdue, « Les Éleveurs de la cigogne perdue »), de parodies de programmes télé et d’une version duveteuse de Playboy ne nous cachant rien de l’intimité des canes, à l’image de cette autre donzelle surprise dans son bain. Sous une apparence gentillette, à l’image de son héros dont l’aspect ouvertement factice crée une distance immédiate, Howard the Duck se permet à de multiples reprises de pervertir malicieusement le film tout public envisagé. Doté de la parole, à l’inverse de la créature de Steven Spielberg et de ses quelques mots baragouinés, Howard ne se prive pas de dire ce qu’il pense et d’ainsi nous faire profiter de son mauvais caractère. Au détour d’une scène, et sous l’emprise d’un profond désarroi, il effraie bien volontiers un groupe d’enfants un peu trop collants à son goût et invective vertement l’adulte qui les accompagne. L’anthropomorphisme est ici poussé à son maximum puisque non content de parler et de s’habiller comme tout à chacun, Howard boit de la bière et fume le cigare. Il tente même de trouver du travail lorsque au comble du découragement, il fait le deuil d’un hypothétique retour chez lui. En ce qui le concerne, Willard Huyck ne s’embarrasse guère de vraisemblance. Le fait qu’il soit un canard, si cela interpelle ses interlocuteurs de prime abord, ne constitue nullement un frein pour le personnage. Howard peut donc sérieusement envisager de vivre dans cette Amérique là, d’en être une attraction comme l’atteste l’épilogue où, muni d’une guitare électrique, il fait le show à la manière de Marty McFly dans le dernier acte de Retour vers le futur. Loin d’être le seul fruit du hasard, il partage tous deux la même partenaire avec laquelle tout rapport sexuel est proscrit. Il s’agit là de la plus grosse concession de Willard Huyck par rapport à la bande-dessinée où Howard et Beverly consommaient leur relation. Dans le film, celle-ci se fait plus chaste même si au détour d’une scène d’intimité à l’issue équivoque, Willard Huyck s’amuse à pousser le bouchon aussi loin qu’il le peut. Il inverse même volontairement la donne en nous montrant une Beverly bien plus entreprenante que Howard, ce dernier s’effrayant rapidement de son propre culot. Si l’appétit sexuel du canard demeure néanmoins du domaine de l’allusion, notamment lors d’une entrevue très drôle avec une conseillère d’une agence pour l’emploi, l’environnement dans lequel il s’ébat se révèle plus explicite sur la question – il officie brièvement dans une espèce de lupanar où ça fornique dans tous les coins (coin).

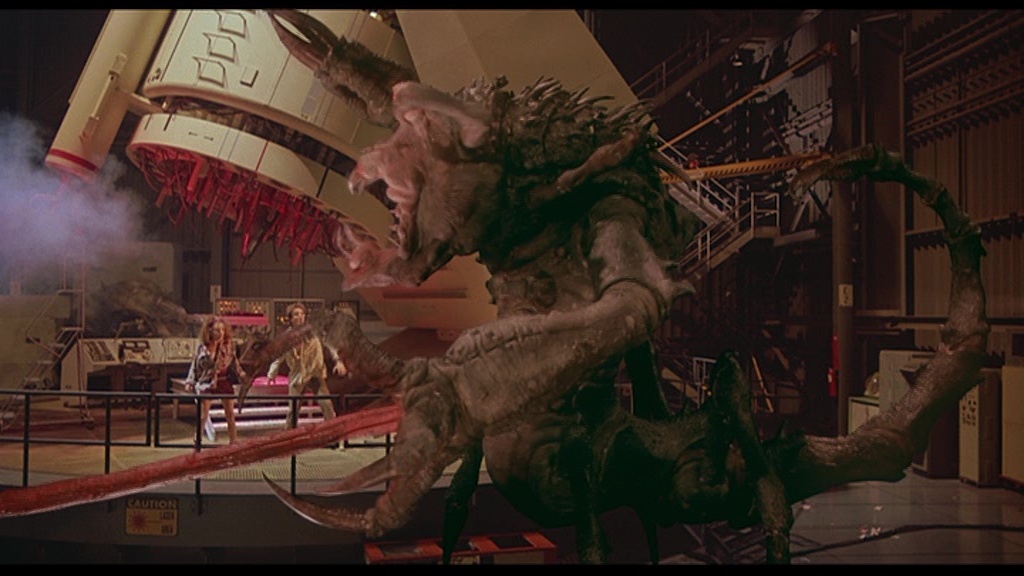

Mais il n’y a pas que le sexe dans la vie d’Howard, il y a aussi cette menace de l’invasion imminente des seigneurs noirs de l’espace qui plane sur la Terre. C’est par ce combat que le canard de l’espace va pouvoir acquérir son statut de héros, bien aidé dans son entreprise par Phil Blumburtt, un aspirant savant fou auquel Tim Robbins apporte toute son énergie juvénile. Beverly se retrouve alors cantonnée au rôle de demoiselle en détresse, le récit épousant dans sa seconde partie une forme plus classique où l’action et les effets spéciaux ont la part belle, notamment le temps d’une ébouriffante course-poursuite lors de laquelle Howard et Phil tentent d’échapper aux forces de police à bord d’un U.L.M. En outre, le film s’offre de nombreuses envolées humoristiques par l’intermédiaire du Docteur Jenning, à son corps défendant. Possédé par un seigneur noir, l’infortuné docteur distille un humour à froid et quelques saillies vachardes à de pauvres humains qui ne peuvent que s’incliner devant sa grande puissance. Celle-ci demeure essentiellement de l’ordre du pyrotechnique mais sait rappeler au détour d’une scène qu’elle peut aussi s’avérer mortelle. Forcément plus spectaculaire que durant sa première partie, Howard the Duck conserve néanmoins sa singularité jusqu’à son terme pour aboutir contre toute attente à un agréable divertissement.

Considéré à l’époque de sa sortie comme un désastre industriel, Howard the Duck a surtout souffert de n’avoir pas su rencontrer son public. Sous couvert d’un produit formaté estampillé George Lucas, le film de Willard Huyck s’est avéré nettement plus retors, détournant habilement les codes du film familial pour en faire un objet autre. Pur produit des années 80, jusqu’aux chansons signées Thomas Dolby – pas désagréables au demeurant – interprétées par le groupe de Beverly et au sein duquel les habitués de la série 21 Jump Street retrouveront avec plaisir Holly Robinson, Howard the Duck est un film coloré, dynamique (jusqu’à l’excès, parfois) et drôle. Dix ans plus tard, Barry Sonnenfeld piochera allègrement dans ce film pour son Men in Black qui lui pour le coup, attirera les spectateurs en nombre. Howard the Duck n’a donc rien du vilain petit canard pour lequel on l’a trop longtemps fait passer.