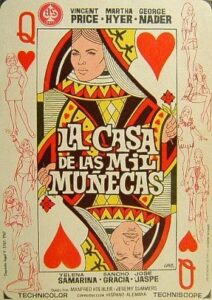

House of 1000 Dolls – Jeremy Summers

|

La Casa de las mil muñecas. 1967Origine : Hispano-teutonne

|

Harry Alan Towers est une personnalité singulière dans le microcosme du cinéma d’exploitation. D’abord enfant-acteur, il entama ensuite une fructueuse carrière à la radio en écrivant des feuilletons radiophoniques qui lui permirent au début des années 60 de passer à la production cinématographique. Activité qu’il ne cessera que peu avant sa mort en 2009. Au cours des décennies traversées, il aura collaboré avec des figures marquantes, et notamment au rayon acteurs puisqu’au nombre de ses prises figurent Christopher Lee, Vincent Price, Orson Welles, Klaus Kinski, Jack Palance, Donald Pleasence, Charlton Heston, Helmut Berger, Franco Nero, Mickey Rooney, Charles Aznavour, Oliver Reed, Robert Vaughn, Ernest Borgnine, John Carradine, Patrick McNee, John Rhys-Davies, Robert Englund… Pour ce qui est d’encadrer toutes ces vedettes dont quelques-unes n’étaient pas tout à fait has been, quelques réalisateurs très connotés B ou bis : Jess Franco, Lucio Fulci, John Hough, Tobe Hooper, Gérard Kikoïne, Claude Mulot… Parfois soutenu dans ses projets par quelques firmes notoirement connues pour leur productivité dans le milieu de l’exploitation (la American International Pictures en tête de liste), Towers se signala par des lubies plus ou moins temporaires laissant vaguement croire qu’il se cherchait un écrivain dont il se serait fait le spécialiste (comme Corman avec Edgar Allan Poe). On le vit ainsi tenter les adaptations de Sax Rohmer via la série des Fu Manchu avec Christopher Lee, on le retrouva également à la manœuvre pour la vague d’adaptations du Marquis de Sade par Jess Franco, pour une salve de films tirés des œuvres d’Agatha Christie (dont trois fois Dix petits nègres), pour remettre l’anglais Edgar Wallace -figure tutélaire du krimi allemand- sur le devant de la scène, ou encore pour s’essayer tardivement aux écrits de Arthur Conan Doyle. Également à son palmarès : Jules Verne, Oscar Wilde, Robert Louis Stevenson, Jack London, Gaston Leroux et même Honoré de Balzac !

A la lecture de tout cela, on devine que Harry Alan Towers fut un personnage volontiers mégalo et bien trop impétueux pour établir quelque chose de durable à la façon d’un Corman, de la Hammer ou même d’un Paul Naschy. Sa vie privée vient entériner ce constat, notamment à travers le délit dont il fut accusé en 1961, l’année même où il s’essayait au septième art. Encore une histoire rocambolesque : arrêté à New York, il fut accusé avec sa petite amie du moment d’appartenir à un réseau de proxénétisme. Se carapatant en Europe, il laissa la petite amie répondre aux accusations. Or Mariella Novotny, ladite copine, était elle-même une ex-prostituée liée à la showgirl Christine Keeler, à l’origine du célèbre scandale Profumo qui commençait à défrayer la chronique en cette année 1961 et allait déboucher sur la démission du premier ministre britannique Harold Macmillan deux ans plus tard. Novotny, à laquelle on prête des relations avec les frères Kennedy (avant l’élection de John F.) et qui serait bientôt suspectée d’appartenir aux services secrets britanniques (le fameux MI5), accusa Towers de travailler pour le compte de l’Union Soviétique, utilisant son proxénétisme de luxe pour recueillir des confidences sur l’oreiller. Le réseau de Towers, auquel appartiendrait également Stephan Ward (clef de voûte de l’affaire Profumo) et Peter Lawford (beau-frère des Kennedy et membre du “Rat pack” de Sinatra) monterait jusqu’aux couloirs de l’ONU ! Cette histoire traîna une vingtaine d’année, avant de se régler en toute discrétion une fois le soufflé définitivement retombé. N’empêche que House of Dolls ne date que de 1967, et en sachant le sujet du film, on peut dire que Harry Alan Towers ne manquait pas de souffle !

Nous sommes à Tanger et le pauvre Fernando a perdu son épouse ! Elle était là, et puis d’un coup elle n’y est plus. Avant de se lancer à sa recherche sur la foi d’un appel anonyme, il prévient son ami Stephen Armstrong, au cas où cela tournerait mal… Ce qui ne manque pas d’arriver lorsque Fernando, invité par une connaissance, finit par se rendre chez Felix Manderville. Officiellement, celui-ci tient un cabaret avec sa compagne Rebecca. Officieusement, avec l’aval d’un mystérieux gangster local appelé “le roi de coeur”, le pseudo-magicien tient un lupanar de luxe nommé “la maison des 1000 poupées”, sis dans ses propres pénates et alimenté par de belles jeunes femmes enlevées partout dans le monde. Après avoir été appelé par la police locale pour identifier le corps de Fernando, Stephen Amstrong se lance à son tour sur la piste de ce trafic de blanches…

Alors, sont-ce là les mémoires de Harry Alan Towers ? Sans aller jusque là, difficile de ne pas penser que cette histoire lui a bien servi pour l’écriture d’un scénario dont il se chargea sous son pseudonyme habituel de Peter Welbeck. Il est vrai qu’il y avait de quoi en faire un film… Ce qu’il fait, mais en ôtant toutes les considérations géopolitiques annexes. L’appât du gain suffisant amplement à un couple de méchants (Vincent Price et Martha Hyer) tout aussi limité que leur antagoniste, Stephen Armstrong (campé par George Nader), qui de son côté n’a d’autre ambition que de rendre justice à son ami assassiné pour avoir voulu retrouver sa femme (incarnée par Maria Rohm, l’épouse de Harry Alan Towers que l’on retrouvera chez Jess Franco). House of 1000 Dolls a beau parler de traite des blanches, il ne faut pas s’attendre à ce qu’il choisisse l’angle du reportage, ni même celui du témoignage. Ou alors si c’est le cas, Towers fait clairement dans la provocation en dédramatisant le proxénétisme, voire en en riant ouvertement. C’est ainsi que le personnage de Manderville, qui serait son alter ego, est incarné par un Vincent Price fidèle à lui-même : un gentleman distingué à la voix suave. Une caractérisation qu’il met à profit pour séduire et embobiner son monde, caché qu’il est derrière la façade d’un illusionniste à la tête d’un cabaret chic. Il est une sorte de docteur Mabuse à la petite semaine et qui n’est pas foncièrement antipathique. Et pourtant, ses actes lui auraient clairement valu de l’être. Mais plongé dans le cadre du film réalisé par Jeremy Summers (avant tout téléaste, notamment pour la série Le Saint dont il a réalisé 12 épisodes), difficile de prendre ses méfaits au sérieux. De par le jeu de Vincent Price, Manderville s’inscrit dans cette race de méchants machiavéliques fort peu réalistes tandis que ses méfaits sont symbolisés par une poignée de greluches qui à quelques rares exceptions près -en gros, l’épouse de Fernando puis plus tard celle de Armstrong- semblent très bien vivre leur situation. Merci pour elles ! Pas une ne fait montre d’une quelconque détresse. Par contre, elles se promènent en tenue légère et pour Towers, c’est bien là l’essentiel. Lorsque le producteur lui-même envisage les “esclaves sexuelles” sous le seul mode de l’exploitation, difficile de se montrer concerné par les enjeux exposés.

House of 1000 Dolls relève du cinéma d’exploitation, et, si ce n’est pour le culot affiché par Towers compte tenu de sa propre histoire, il serait bien déplacé de lui reprocher de ne pas vouloir verser frontalement dans le drame humaniste. Toutefois, pour convaincre sur le créneau qu’il a choisi, encore faudrait-il qu’il fasse preuve de certaines qualités que l’on serait en droit d’attendre de lui. C’est plutôt là que le bât blesse : derrière sa bonhommie, il n’y a pas grand chose à tirer du film de Jimmy Summers. Il se montre bien sage… Il est vrai qu’au moment de sa sortie la tendance n’était pas encore à ce qu’elle serait une poignée d’années plus tard. Mais la forme qu’il prend aurait plutôt tendance à le ravaler à la simple farce, éventuellement de mauvais goût pour les plus sensibles des susceptibilités. La présence de Vincent Price aurait d’ailleurs pu mettre la puce à l’oreille : s’il est doté d’un charisme qui ne se dément pas, il n’est pas exactement le genre d’acteur à se produire dans des films sulfureux. Du reste, il fut assez choqué en débarquant sur le plateau de tournage à l’improviste, y découvrant supposément des figurants à poil qui selon lui mâtineraient le film de scènes pornographiques tournées à la sauvage. Or, à moins qu’il n’existe une version “hard” de House of 1000 Dolls (ce qui ne semble pas être le cas), on serait bien en peine de découvrir la moindre bribe de pornographie. Acteur de la vieille école, Price semble plutôt avoir usé de termes qui aujourd’hui désignent tout autre chose. Il ne serait pas exclu que la pornographie qu’il mentionne ne soit en fait que les donzelles en sous-vêtements s’ébattant dans leur dortoir. Même pour l’an 1967, il y avait déjà des films bien plus osés que cela, et le manque criant de personnalité des personnages féminins n’aide certainement pas à insuffler le moindre côté provoc’. C’était pourtant l’époque des Ursula Andress, des Raquel Welch, des Brigitte Bardot ou des Sofia Loren… Towers rate le coche : Martha Hyer, sa tête de gondole féminine et la seule femme à poigne du film (avec éventuellement une second couteau qui est la seule à se rebeller par elle-même… mais c’est un personnage secondaire) n’a aucune connotation vaguement érotique. Son personnage ne vaut que pour son penchant au crime et pour l’amour indéfectible qu’elle affiche pour le personnage de Vincent Price. Bien qu’il se veuille tendancieux, House of 1000 Dolls est en fait bien prude. Il illustre bien les raisons qui ont fait qu’un homme comme Roger Corman ait prit ses distances avec l’American International Pictures qui s’affiche ici en soutien de Harry Alan Towers. Quant à ce dernier, que l’on sait bien moins prude (sa toute proche association avec Jess Franco en faisant foi), il semble avoir transigé avec ses partenaires américains pour livrer un produit passe-partout et somme toute anodin dans l’époque qui est la sienne.

Dans le fond, question scénario, le film de Jeremy Summers ne semble avoir eu qu’une idée en tête : surfer sur la vague de films “chics” à la James Bond, enrichie avec un petit second degré gentillet fréquent dans les productions AIP du moment. Un créneau suralimenté à cette époque et dans lequel il fallait avoir bien des arguments pour se distinguer : c’est ainsi que le duo Dr. Goldfoot and the Bikini Machine et L’Espion qui venait du surgelé -2 films AIP avec Vincent Price- avait choisi de verser dans le kitsch outrancier. Or, une fois entériné le fait qu’il n’assumera pas l’image graveleuse que son titre cherche à évoquer, House of 1000 Dolls ne dispose d’aucune particularité, pas plus sur le style que sur la forme. Le manque d’ampleur de son scénario l’éloigne beaucoup des James Bond (époque Sean Connery) dont il voudrait pourtant ostensiblement se rapprocher. Rudimentaire, l’histoire criminelle est cousue de fil blanc, par exemple avec le mystérieux “Roi de coeur” (dont on se fout en plus dans les grandes largeurs : les personnages le mentionnent souvent, mais il n’intervient jamais), et elle réserve aussi peu de surprise que de mouvement : l’intégralité du film se passe à Tanger, avec comme seule trace d’exotisme l’architecture mauresque… espagnole, puisque le film fut en fait tourné en Espagne (sans autorisation des autorités franquistes, paraît-il). Quelques ballades dans les rues, le club de Manderville, son manoir, et voilà le cadre posé. C’est là qu’évolue le sous-James Bond campé par un George Nader bien falot : dépourvu de la sophistication et de l’effronterie de l’agent 007 version Sean Connery, il se contente de jouer aux chevaliers blancs sans ne jamais dépasser les limites de la bienséance. Pas même lorsqu’il fait des remontrances à la police locale, avec laquelle il finira pourtant par s’associer malgré la bêtise de l’inspecteur avec lequel il avait pourtant d’abord fait mine de se chercher noise. Par nature, il est rare qu’une production d’exploitation se révèle moins corsée que son modèle. C’est pourtant ici clairement le cas. Il ne suffit pas d’un titre racoleur, d’une poignée de scènes à base de jeunes femmes en sous-vêtements et d’un méchant d’opérette pour emporter l’adhésion. Et à vrai dire, le film n’est même pas foncièrement amusant, faute de se trouver une vraie originalité et d’osciller entre la théâtralité de Vincent Price et le grand cœur de George Nader. Bref, House of 1000 Dolls s’avère très plat et se noie dans les recettes de son époque qu’il cherche à brasser sans jamais en maîtriser aucune. La composante AIP semble avoir dominé la composante Harry Alan Towers.