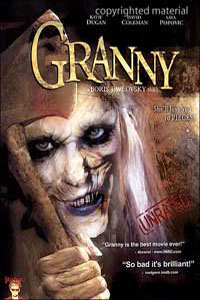

Granny – Boris Pavlovsky

|

Granny. 1999.Origine : États-Unis

|

Pour fêter la fin de leurs études, 8 amis se sont réunis dans une grande maison dans laquelle ils jouent à se faire peur. Sauf que lorsqu’ils retrouvent leur ami Jason, le crâne fendu par une hache, le jeu devient horrible réalité. Un géant grimé en grand-mère a l’air bien décidé à leur ficher la peur de leur vie, avant de les conduire à une mort certaine.

Dominée par le trio Michael Myers-Jason Voorhees-Freddy Krueger, la longue liste des boogeymen s’est en cette fin de 20e siècle enrichie –si je puis dire– d’un nouveau venu en la personne de Granny. Oui, je n’emploie pas le féminin car il apparaît comme une évidence que derrière le masque bas de gamme de cette vieille dame ridée se cache un homme au physique imposant. Le mystère réside davantage dans les raisons d’un tel grimage. Doit-on voir derrière ce déguisement un émule de Norman Bates dont la schizophrénie toucherait non plus l’image de la mère mais celle de la grand-mère ? Se cacherait-il la dessous un geste revendicatif à l’encontre du jeunisme ambiant ? La vérité est toute autre, et ma foi fort décevante, car si l’identité du tueur nous sera bel et bien dévoilée, ses motivations réelles auront de quoi en irriter plus d’un. Celles-ci répondent de la volonté du réalisateur de nous ménager l’un de ces retournements de situation qui ont le don de rendre caduque tout ce que nous venons de voir au préalable. Une manière quelque peu roublarde de nous prouver par A+B que le cinéma est un art de la crédulité et de la manipulation. Et comme pour bien mettre les points sur les i, Boris Pavlovsky se fend d’un deuxième twist, qui prend la valeur d’une mise en abîme sur l’air du « tel est pris qui croyait prendre ». Sans doute le réalisateur s’est-il cru très malin en agissant ainsi, or cette fin en queue de poisson achève de rendre Granny aussi vain que creux. D’autant que l’amateurisme de ce qui précède suffisait à nous mettre la puce à l’oreille…

Comme tout bon slasher qui se respecte, Granny nous dispense sa bande de jeunes écervelés dont l’inanité ne revêt d’autre but que de nous faire apprécier plus intensément le moment où ils passeront de vie à trépas. Sadique en diable, le réalisateur semble prendre un malin plaisir à meubler son film en nous abreuvant de 20 minutes de palabres interminables autour de la sexualité et des peurs de chacun. Au-delà de nous désigner de manière limpide lequel d’entre eux sera le dernier survivant (la timide Michelle ne boit pas, ne fume pas, et ne baise pas. Un ange d’ennui), cette fastidieuse présentation contribue à ce qu’on les prenne tous en grippe, rendant ainsi insupportable l’attente de leur mort prochaine. Si telle était l’intention de Boris Pavlovsky, alors sa réussite serait incontestable. Or, son film ne durant qu’une heure à peine, cette entame laborieuse fleure bon le remplissage. En outre, sur le plan formel, rien ne vient dynamiser ces échanges banals. Tout au plus se permet-il quelques plans sporadiques en plongée au-dessus de l’assemblée, comme si un deus ex machina les observait, petits rats de laboratoire voués à disparaître sur l’autel de vils expériences. Mais le plus souvent, il se contente d’accompagner les futiles conversations de ses personnages d’une musique inutilement angoissante, faux suspense qui par le décalage provoqué conduit plus sûrement à sourire qu’à frémir.

Lorsque le jeu de massacre démarre enfin, une forme de soulagement se fait jour. Enfin, la fausse mémé meurtrière se met en action. Elle s’active par ailleurs suivant un programme qui frôle l’exhaustivité tant chaque meurtre met un point d’honneur à se distinguer du précédent. Crâne fracassé à coup de hache, corps lardé de coups de couteau, strangulation, défenestration, asphyxie, tout y passe. Le film en devient presque ludique, le jeu consistant à deviner de quelle manière la prochaine victime sera éliminée. Par contre, certains détails viennent à perturber la bonne marche des opérations. Cette facilité qu’a le tueur pour être toujours là au bon moment ne cesse d’intriguer. Que l’un des personnages quitte la maison à grandes enjambées alors que lui se trouvait encore à l’étage ne le perturbe guère. Mieux, il aura quand même le temps de se cacher sous les feuilles mortes pour surprendre l’impudent. Un sacré farceur. Autre détail qui interpelle, le curieux bruitage qui accompagne les coups de couteau assénés à cette pauvre Monica. Passons sur ces projections de sang qui tapissent le mur à l’inverse des coups portés. Une erreur du scripte est toujours envisageable. Par contre, ce chuintement régulier à chaque fois que la lame pénètre dans la chair n’est pas sans évoquer une lame rétractable. On chercherait à nous berner que je n’en serais pas étonné. De manière générale, l’amateurisme de l’entreprise éclate au grand jour au moment où le film se doit de monter en puissance. Le jeu approximatif des comédiens, auquel s’ajoutent la mauvaise gestion de certaines situations et un montage incompréhensible (parfois, on a l’impression qu’il manque des scènes), nous conduit à arpenter les chemins de l’hilarité plus souvent que celui de la peur. Il nous est tout bonnement impossible de croire une seconde à ce qui se passe à l’écran tant tout sonne faux. De ce point de vue là, le retournement final paraît logique voire empreint d’une certaine clairvoyance. Quoiqu’il ne saurait justifier à lui seul l’extrême médiocrité de l’ensemble.

Sous ses atours de slasher survendu sur la jaquette (jusqu’à lui attribuer une durée fictive d’1h17), Granny ne peut tromper bien longtemps sur ses réelles qualités. Loin de vouloir bouleverser les codes du genre, les auteurs de Granny ont juste voulu apporter leur modeste pierre à l’édifice du cinéma d’horreur. Malheureusement, faute de maîtrise, toutes leurs intentions initiales demeurent lettre morte, le film suscitant le rire lorsqu’il veut effrayer, et l’affliction lorsqu’il cherche à faire rire.