Django 2, le grand retour de Django – Nello Rossati

|

Django 2 : il grande ritorno. 1987Origine : Italie

|

Django n’est plus Django. Il est Frère Ignacius, en passe de prononcer ses vœux dans un monastère au sud du Mexique. Il a renoncé aux armes et fait une croix sur son passé. C’est la raison pour laquelle il refuse de répondre aux sollicitations de sa femme, venue le trouver pour qu’il offre sa protection à leur fille Marisol, menacée comme tout le monde dans le coin par l’infâme Orlowski dit « le diable » (Christopher Connelly), un militaire hongrois reconverti en trafiquant d’esclaves et de femmes. Ce qui devait arriver arriva : les hommes d’Orlowski tuent l’ex madame Django et kidnappent Marisol pour la placer dans un bordel. Toujours pas décidé à déterrer sa mitrailleuse qu’il a enterré dans un cimetière au pied d’une tombe au nom de Django, Frère Ignacius s’en va poliment demander la libération de sa fille à Orlowski. Pour sa peine, il est envoyé comme esclave dans les mines. Il s’en échappe avec l’aide d’un co-détenu écossais (Donald Pleasence) auquel il promet son retour salvateur. Et voilà comment Django a fait son grand retour…

Drôle d’idée que d’aller pondre une première séquelle officielle à un film vieux de vingt ans, dont le titre et le héros furent galvaudés par une ribambelle de pirates sans vergogne. Et puis en 1987, le western est devenu anachronique. Django 2 serait-il un sursaut du déclinant cinéma populaire italien, se rappelant soudain qu’il avait naguère réussi à faire la nique au cinéma américain sur son propre terrain du far west ? On aurait aimé le croire. Hélas, Django 2 aurait plutôt tendance à piétiner le patrimoine hérité de Corbucci. La résurrection d’une figure aussi reconnue avec l’aide de celui qui l’a la première fois interprétée n’est qu’un argument de vente opportuniste pour un film définitivement plus proche des films d’actions américains de l’époque que du western. Le nom « Django » n’est après tout pas si loin de « Rambo », surtout quand on le colle sur une affiche appropriée, et la mitrailleuse qu’il trimballe avec lui -et cette fois sans la cacher dans un cercueil- est parfaite pour faire parler l’artillerie. Une fois passé ces utilités opportunistes, que reste-t-il du personnage de Nero et du film de Corbucci ? Franchement pas grand chose. Voire rien du tout. Il n’y a même pas cette violente noirceur qui caractérisait le Django de 1966. Et à vrai dire, il n’y a pas grand chose propre au western spaghetti en général. A commencer par le lieu de l’action : la jungle du fin fond du Mexique, en réalité la Colombie, probablement sur les lieux où furent tournés les films de cannibales. Au contraire d’un film comme O’Cangaceiro, tourné au Brésil, ou même du Django original et de ses surfaces boueuses, le cadre n’est pas là pour apporter un fond novateur à un genre connu pour s’être construit pratiquement sur un seul et même lieu de tournage partagé par tous les films. Il y a bien quelques scènes situées dans des étendues désertiques, mais elles ne sont certainement pas traitées de la même manière panoramique que dans le western. Et à vrai dire, Rossati semble prendre un malin plaisir à piétiner ce qu’il reste du vieux Django. Il trimballait son arme dans un cercueil ? Soit. Ce cercueil est désormais enterré dans un cimetière, sous une croix portant son nom. Si Frère Ignacius pouvait par ses connotations religieuses évoquer certaines figures du western italien (Keoma davantage que Django), la « résurrection » de Django dans cet endroit qui est l’un des seuls à évoquer le western spaghetti tient plus de la réincarnation, tant le personnage devient alors différent de ce qu’il était vingt ans plus tôt. A peine a-t-il déterré sa mitrailleuse qu’il l’utilise sur une bande de bandits qui en avait après une jeune veuve. Le ton est donné : bonne morale et action à gogo. Et ce n’est pas en habillant son héros de noir et en faisant de lui une personnification de la mort via quelques images très lourdes (incluant un meurtre à la faux devant un squelette encapuchonné) qu’il fera de lui autre chose qu’un sous-Rambo, peut-être un peu plus sombre que le personnage de Stallone.

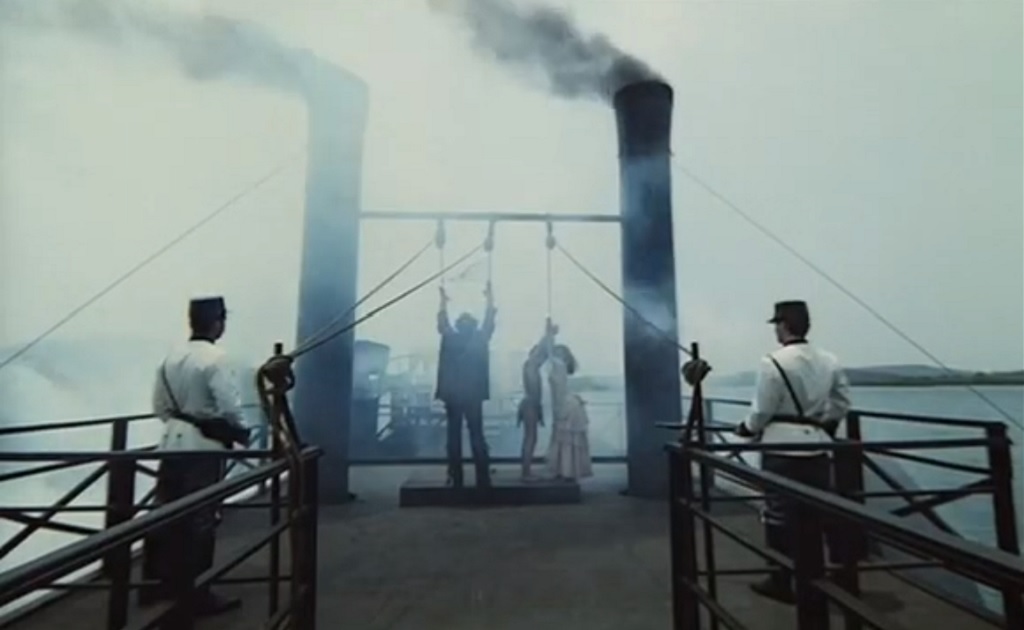

En fait, ce qu’il reste de « westernien » dans le personnage de Django est également ce qui est partagé par les gros bras façon Rambo. Son abnégation, sa capacité à encaisser la souffrance, sa solitude, tout cela a bien trop été dilué par toutes sortes de productions pour apparaître comme symboliques du retour d’un personnage unique venu d’un genre passé de mode. De même, le profil du gros méchant est du style passe-partout : un homme raffiné (c’est un entomologiste amateur), au port altier, vivant sur un bateau, tout en étant un abominable salaud servi par une amazone noire armée d’un fouet (pas très western, ça). Par ses actes et sa façon de vivre, Orlowski démontre son penchant pour l’impérialisme, voire son racisme. En gros, c’est un méchant de pacotille, caricaturant primairement un constat politique bien trop schématisé pour être honnête. Si Rossati avait véritablement voulu initier un début d’entame de raisonnement progressiste, il n’aurait déjà pas été inventé un personnage de prisonnier écossais pour aider Django dans son évasion. Il aurait au moins pu donner ce rôle à l’un des paysans captifs. Mais non, ceux-ci ne forment qu’une masse bêlante en pagne et couverte de poudre jaune, guère différente des anthropophages du cinéma italien. Comme quoi, entre le patriotisme revanchard borné d’un Rambo 2 ou l’idiotie d’un Django 2 incapable de dépasser le stade des « pauvres sauvages soumis » fleurant le néo-colonialisme banalisé, il n’y à guère de différences. Il n’y en a pas non plus dans le scénario, nom que l’on donnera par défaut à ce qui permet de relier Django à Orlowski. C’est là qu’intervient la bonne morale, avec la délicatesse d’un Commando. Un héros à la rescousse non seulement de tout un peuple tenu en esclavage mais aussi de sa fille adolescente en passe d’être vendue à un bordel, un gamin roublard nommé Miguelito désireux de venger son père dont le crane sert à décorer la poupe du bateau de Orlowski (après avoir aidé à libérer sa soeur des griffes d’une maquerelle), voilà le topo. Du drame familial en veux-tu en voilà, à l’américaine, justifiant si il en était encore besoin que le héros est gentil, que le méchant est méchant. Même si la symbolique des couleurs est renversée, on peut dire que c’est littéralement tout blanc ou tout noir (Orlowski étant tout de blanc vêtu). Inutile d’épiloguer plus avant là-dessus, Django 2 s’inscrit dans le même registre primaire que ses modèles américains. Si cela n’avait pas été la suite d’un western célèbre, je n’aurais même pas eu l’idée de le comparer au film de Corbucci, ni au western en général. Un tel scénario, réduit au combat du gentil contre le méchant, est utilisable universellement, y compris dans les jeux de cours de récré. Ceci étant dit, il faut se pencher sur la place réservée à l’action, puisqu’il s’agit du vrai créneau visé par Rossati. Contenue par ce réalisateur qui cherche à faire passer des vessies pour des lanternes, c’est à dire les motivations de ses personnages pour de la philosophie, elle est clairement moins présente que dans les films américains. Le budget largement moindre n’y est très certainement pas pour rien, même si de toute évidence Django 2 a bénéficié de bien plus de moyens que ses concurrents bis de la même époque. Ainsi, la mitrailleuse chauffe régulièrement, et reconnaissons à Rossati d’avoir accouché d’un film plutôt rythmé, toujours en mouvement. Mais il n’y a aucun véritable moment de bravoure qui lui permettrait de trouver son propre style voire de remporter l’adhésion via une certaine folie assumée. Tout est bien trop plat, trop sage, trop américanisé. J’en veux pour preuve ces quelques répliques bien senties que Django, tout renfrogné qu’il cherche à être, ne résiste pas à lâcher ici ou là. Du style « Je reviendrai » ou encore cette consternante boutade moraliste adressée à des enfants après avoir fait gober de la dynamite à un vilain : « Ne fumez pas… surtout des pétards !« .

A part l’hypocrisie d’un grand retour avorté sur l’autel de considérations commerciales, à part des personnages sans saveur plongés dans une intrigue inexistante, à part l’insignifiance de ses scènes d’action, il n’y a pas grand chose d’autres à reprocher à Django 2. Techniquement, c’est assez solide, les acteurs font ce qu’on leur demande, le montage sait se faire oublier tout en évitant l’ennui… Mais rien de transcendant. C’est le prototype du film vidé de toute substance, voué à n’être qu’une pâle copie sans envie de productions plus huppées, qui en plus ici sont déjà rudement mauvaises. Il aurait été agréable que Nello Rossati se lâche comme un Umberto Lenzi, et qu’à défaut de vouloir faire un vrai bon film digne du premier Django il prenne le parti de dynamiter la structure de ses modèles américains, quitte à risquer le ridicule. Peut-être est-ce dû au poids d’avoir à gérer une figure culte, ou peut-être est-ce dû tout simplement aux attentes frileuses des producteurs de cette fin d’années 80 pour lesquels les recettes qui marchent ne doivent pas subir de variations, en tous cas Django 2 souffre de sa trop grande prudence.