Brainstorm – Douglas Trumbull

|

Brainstorm. 1983.Origine : États-Unis

|

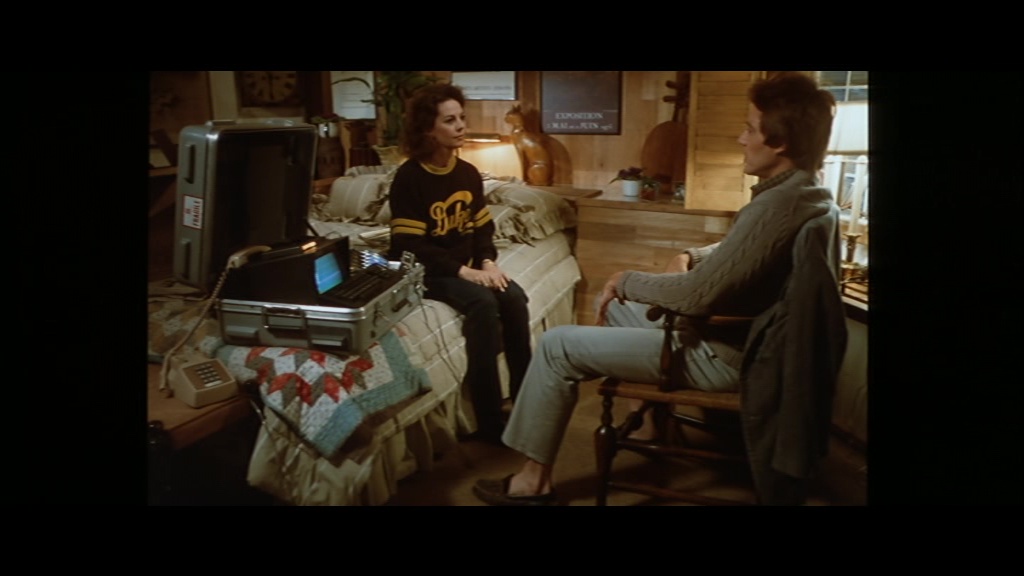

Après 10 ans de recherches intensives, une équipe de chercheurs dirigée par les docteurs Michael Anthony Brace et Lillian Reynolds semble toucher au but. Le dernier essai concernant leur casque permettant de ressentir les sensations et les sentiments par procuration et de les enregistrer sur bande magnétique est un franc succès. A tel point que leur patron, Alex Terson, s’emballe et envisage déjà sa commercialisation dans les domaines de l’enseignement, du tourisme et des médias. Et cela nécessite de miniaturiser ledit casque. Il propose à Karen Brace, l’ex femme de Michael, de s’en occuper. Si Michael partage cet enthousiasme, ne voyant pas de problème à travailler en étroite collaboration avec Karen, Lilianne se montre plus réservée quant à l’usage de leur invention. Et elle devient franchement vindicative lorsque Alex Terson met le ministère de la défense dans l’équation. Elle est catégorique, jamais leur invention ne servira à des fins militaires. Sauf qu’elle meurt d’un arrêt cardiaque, laissant Michael seul dépositaire de leur création. Or il ne peut pas empêcher que l’armée s’empare de leur laboratoire et de leurs notes, se retrouvant même placé sous surveillance.

Sorti au début des années 70 dans un contexte particulièrement favorable aux films singuliers, pour peu qu’ils ne coûtent pas chers, Silent Running semblait ne devoir être qu’une oeuvre sans lendemain. Ce n’est pourtant pas l’envie qui manque à Douglas Trumbull de lui donner suite. Sauf que les projets qu’il développe par la suite, toujours rattaché à la science-fiction, ne dépassent jamais le stade de la pré-production. Dépité, il s’éloigne du monde du cinéma au profit de celui de la recherche pour la NASA. Il ne revient au cinéma qu’à la faveur de Rencontres du troisième type en qualité de directeur des effets visuels. Il enchaîne ensuite avec Star Trek : le film puis Blade Runner. Une manière de se rappeler aux bons souvenirs des studios, avec toujours l’idée de repasser derrière la caméra. Il réalise d’ailleurs durant cette période un premier court-métrage – Night of Dream – qui en appelleront de nombreux autres au cours des années 80. Outre récompenser sa longue attente, Brainstorm tient de l’aubaine pour Douglas Trumbull qui fort d’un casting alléchant (l’acteur qui monte Christopher Walken, la trop rare Natalie Wood et Louise Fletcher) le laisse développer un propos bien dans l’air du temps sur les dangers de la science lorsqu’elle est susceptible d’être récupérée à des fins militaires. Pourtant, le film aurait très bien pu ne jamais sortir suite au décès de Natalie Wood dans des conditions troubles – et à ce jour, toujours pas élucidé – le 29 novembre 1981, alors que le tournage n’était pas encore achevé. Au prix de quelques artifices pour insérer les derniers plans où l’actrice devait apparaître et le recours à une doublure – sa propre soeur, Lana Wood – Douglas Trumbull s’échine à boucler le film mais le coeur n’y est plus. Après ça, Douglas Trumbull se retire une nouvelle fois des affaires, se contentant de la liberté que lui offre la réalisation de courts-métrages. Il faudra attendre The Tree of Life de Terrence Malick en 2011 pour revoir son nom à un générique.

Si Silent Running tranchait par son approche presque baba cool de la science-fiction, Brainstorm s’inscrit quant à lui pleinement dans son époque, autant par son propos que dans sa confection. Nous sommes aux balbutiements de l’utilisation de l’image de synthèse, qui faisaient alors tout l’attrait de Tron sorti deux ans auparavant, et que Douglas Trumbull reprend à son compte lorsqu’il s’agit de visualiser les images mentales du message post-mortem laissé par Lillian Reynolds. Michael navigue à l’intérieur comme dans une interface, chaque bulle s’apparentant à un souvenir sur lequel il suffit de « cliquer » pour y avoir accès. Tout cela manque singulièrement d’originalité – même pour l’époque – et témoigne de l’impasse dans laquelle s’est retrouvé le réalisateur. Film qui traite d’une invention qui permet de voir et de ressentir les sensations et sentiments d’une autre personne, Brainstorm se limite à n’être qu’une métaphore du cinéma. Les images mentales nous parviennent en 70mm, quant tout le reste est filmé en 35mm, le format de prestige par excellence pour des films qui veulent en mettre plein la vue (Ben-Hur, 2001, l’odyssée de l’espace, Airport). Sauf que les images en question relèvent le plus souvent du quotidien ou, lorsqu’elles recherchent le spectaculaire (descente d’un toboggan géant, participer à une course automobiles à bord de l’un des bolides, …) anticipent la VR, devenue aujourd’hui un loisir, mais sans en transmettre la griserie et l’impression de réel. Dépourvu de tout contexte autre que celui d’exposer les possibilités de ce casque « révolutionnaire », elles s’apparentent essentiellement à l’argument publicitaire d’un directeur de laboratoire plus que jamais soucieux d’un retour sur investissement. Ce que ces images provoquent, ou sont censés provoquer, passent davantage par les mots que par les sensations qu’elles procurent. L’explicatif l’emporte sur le sensitif en un cinglant résumé de ce qui cloche dans le film. Douglas Trumbull passe donc la majeure partie de son temps à vouloir nous convaincre du côté extraordinaire de cette invention au détriment de toute construction dramaturgique. Agiter à mi-parcours la menace d’une mainmise du ministère de la défense sonne comme un écot à l’époque. Dans le contexte de la guerre froide, la moindre innovation technologique semble devoir apporter un avantage décisif au pays qui la détournerait à son profit. Cependant, la menace rouge n’est pas au programme. Douglas Trumbull n’est pas l’un de ces va-t-en-guerre épousant la cause reaganienne. Il se désintéresse donc de la géopolitique, se contentant d’humilier à moindre frais les représentants du ministère de la défense. Brainstorm donne ainsi longtemps l’impression de ne rien avoir à raconter autre que le quotidien d’un groupe de scientifiques en vase clos. Des gens pour qui fêter la réussite d’un travail long de 10 années se résume à une cannette de bière partagée à quatre. Pourtant, cette approche revêt des atours inédits dans sa manière de dépeindre ces scientifiques à des lieues des clichés habituels. Ils savent garder les pieds sur terre, ne sombrant pas dans des délires démiurgiques. Ce qui ne les prémunit pas pour autant d’une certaine inconséquence.

En général, la figure du scientifique sert à pointer du doigt les dérives de la science ou de ses usages à des fins personnels. Ce postulat est présent dans Brainstorm mais de manière plus diffuse et volatile. Douglas Trumbull ne cherche pas à diaboliser les scientifiques qu’il préfère dépeindre sous leur jour le plus banal et humain. On peut même affirmer qu’à la dimension science-fictionnelle du récit, il préfère sa dimension dramatique autour des retrouvailles du couple Brace et de l’héritage post-mortem de Lillian Reynolds. Ses scientifiques se présentent comme des individus soit avec des principes affirmés (Lillian Reynolds) soit totalement insouciants (Michael Brace), les deux se rejoignant néanmoins par leur irrépressible passion pour la recherche et l’absence de toutes mauvaises pensées. Et il en fait surtout le jouet de forces supérieures, là un patron de laboratoire, ici le ministre de la défense, face auxquels il apparaît impossible de discuter et d’imposer ses vues. En somme, leur drame tient à ce qu’ils soient rapidement dépossédés de leurs découvertes, alors même qu’ils estiment ne pas avoir encore complètement fait le tour de la question. Ce qui amène a s’interroger quant au bien fondé de recherches qui dans le cas présent reposent davantage sur une envie d’explorer les nombreuses possibilités de la perception humaine que de répondre à un réel besoin. Nous ne sommes pas dans le vital mais plutôt dans l’artificiel, ce qui confère un arrière goût de vacuité au film. La portée du travail de Reynolds et Brace apparaissant pour le moins abstraite, le danger que pourrait représenter un mauvais usage de leurs recherches n’en devient jamais prégnant. Le film se déploie ainsi en milieu fermé où l’avenir de Reynolds et Brace se joue lors de discussions en marge de soirées mondaines ou de petits déjeuners informels sans que cela n’émeuve outre mesure. Le vertige que pourrait susciter une telle découverte reste du domaine du virtuel sans que cela découle d’un choix conscient de la part de Douglas Trumbull. Il se laisse plus volontiers happer par l’influence des bondieuseries de Bruce Joel Rubin, auteur de l’histoire originale et plus tard scénariste de Ghost et L’Échelle de Jacob, dans lesquelles sombre le film de manière inexplicable au cours de son dernier tiers. Une manière de raccorder in fine la figure du scientifique à sa quête du divin en un déploiement superficiel d’images d’Epinal.

Comme dépassé par son sujet, Douglas Trumbull accouche d’un drôle d’objet, aussi terne dans son inspiration que dans sa conception. Il semble accorder trop de crédit à la figure du scientifique dont il ne questionne jamais l’entêtement qui peu confiner à l’aveuglement. Le jeu froid et distancié de Louise Fletcher et Christopher Walken n’aide pas à entrer dans la danse, pas plus que les scènes de ménage entre Natalie Wood et ce même Christopher Walken. Reprenant l’outil technologique à son compte, Kathryn Bigelow aboutira en 1995 à un film nettement plus enthousiasmant et en prise avec son époque en réalisant Strange Days, techno-thriller qui s’abandonnait à un pessimisme visionnaire.