Un shérif à New York – Don Siegel

|

Coogan’s bluff. 1968Origine : États-Unis

|

Pour faire les pieds à un adjoint qui n’en fait qu’à sa tête, le shérif d’une petite ville d’Arizona décide de l’envoyer en mission à New York, où il doit récupérer un prisonnier et le ramener en Arizona. Coogan (Clint Eastwood) se retrouve donc dans la grosse pomme et se rend vite compte que ses méthodes, déjà décriées chez lui, le sont encore plus à New York. Ce qui va lui poser pas mal de problème lorsqu’il aura à retrouver le prisonnier, qui est parvenu à se faire la malle avec l’aide de quelques complices.

Second film après son retour aux Etats-Unis, Un shérif à New York contribue déjà à éloigner Clint Eastwood du western et à le rapprocher de L’Inspecteur Harry, non sans faire remarquer au passage que ce dernier affiche encore de forts relents des attitudes du far west. Mais moins qu’ici, puisque l’objectif de Don Siegel, qui dirige Clint pour la première de leurs cinq collaborations, est de faire du cowboy une véritable caricature en porte à faux avec le New York de la fin des années 60. Un shérif à New York est déjà en bonne partie un film humoristique, jouant sur deux principales sources d’humour, liées l’une à l’autre. Il y a déjà l’humour qui a fait connaître Clint Eastwood, que l’on trouvait chez le personnage de l’homme sans nom dans la trilogie des dollars de Sergio Leone (à laquelle l’acteur était encore totalement associé). Cette faculté d’avoir toujours l’air de dominer la situation et de se foutre du monde apparait déjà dans l’introduction, en Arizona, mais aussi au gré des diverses rencontres qu’est amené à faire Coogan, et qui l’oppose non pas à des pourris de l’ouest mais à des citadins qu’il ne parvient pas à cerner, et réciproquement. Elle est particulièrement prégnante lorsque Coogan côtoie Julie, travailleuse sociale, susceptible de donner des informations sur les gens que recherche le cowboy… et susceptible de coucher. Manipulateur, il profite d’une manière assez éhontée de la gentillesse de son hôte, d’abord en jouant les chevaliers au grand cœur, puis en jouant les grands mystérieux que la jeune femme ne manquera pas d’essayer de cerner (c’est son travail). Ainsi, l’histoire d’amour inévitable dans un film hollywoodien prend ici une saveur toute particulière, puisqu’il est évident que Coogan ne cherchera jamais à se lier durablement à Julie, laquelle n’apparaît alors plus que comme une cruche. La fin du film est particulièrement anti-romantique, même si elle ne tourne pas exactement en dérision cette amourette de passage.

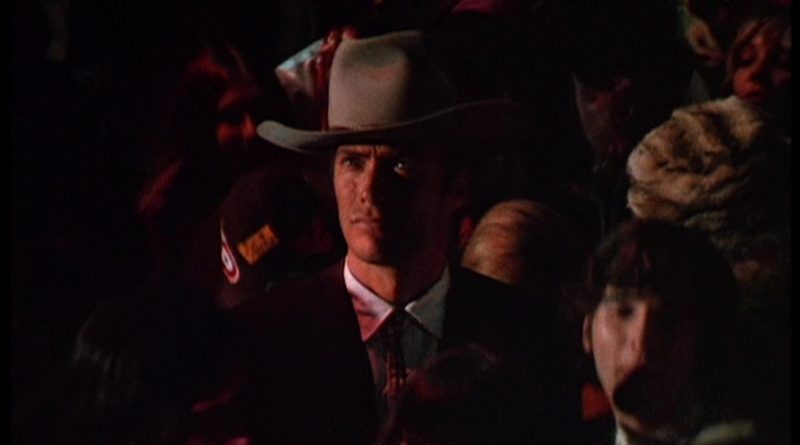

Et pourtant, on ne peut pas dire que Coogan soit un pourri… Rien ne permet de dire qu’il prend plaisir à étaler son individualisme (il évoque même furtivement un épisode de sa vie qui pourrait légitimer cette attitude). Sa conception des relations est tout simplement différente. L’autre point de l’humour du film de Siegel est celui, bien plus convenu il est vrai, de la présence d’un véritable cowboy dans un endroit comme New York, antithétique de l’Arizona surtout à cette époque dominée par la mode psychédélique. Avec son costume brun, son chapeau, ses bottes pointues, Coogan ne passe pas inaperçu, et les remarques sur sa tenue sont nombreuses. Sa façon d’être, son stoïcisme permanent, sont furieusement évocateurs des personnages du far west et en fait pratiquement un anachronisme vivant. Il n’est pas très à l’aise au milieu de cet environnement urbain, et c’est encore pire pour ce qui concerne les méthodes de la police New Yorkaise, incarnées par les remontrances du lieutenant McElroy (Lee J. Cobb). Procédures légales, paperasses, plans conçus dans les moindre détails, telles sont les réalités du terrain de la grosse pomme. Coogan s’en soucie peu, et il fonce en permanence, quitte à se mettre lui-même dans des situations difficiles, comme par exemple lorsqu’il se retrouve dans un traquenard où il se fait tabasser par les amis du prisonnier qu’il recherche. Une scène qui n’est pas sans évoquer les scènes de lynchage dans les westerns, notamment celle de Pour une poignée de dollars, et qui aboutit au même résultat : la fin des gentillesses et le début du déferlement de violence dont est capable cet homme qui jusqu’ici ne s’emportait jamais.

Bien qu’il soit fortement teinté d’humour, Un shérif à New York n’est pas véritablement un film comique. Ce n’est pas un improbable croisement entre Le Flic de Beverly Hills et Les Visiteurs. En fait, Siegel se rapproche plutôt de la démarche de Frank Capra lorsque celui-ci composait l’excellent Extravagant Mr. Deeds : l’humour du personnage évoluant dans un milieu qu’il ne connait pas épousait toujours l’ambition première du film, qui chez Capra était l’appel à la tolérance et à l’humilité. Chez Siegel, et avec Clint Eastwood, l’humour ne peut que servir le polar qui, par bien des aspects, préfigure déjà L’Inspecteur Harry. Quand Coogan s’affranchit de son patron en Arizona ou de McElroy à New York, ainsi que de leurs procédures visant à l’empêcher de ternir l’image de la police, comment ne pas penser à l’Inspecteur Callahan ? Bien sûr, ici, ces prises de libertés ne s’accompagnent pas d’une mise en cause du laxisme des autorités reposant sur l’implication émotionnelle, et ne sont pas justifiées par la malfaisance d’un tueur (le type que doit arrêter Coogan n’est qu’une petite frappe, et le film n’a pas grand chose de sécuritaire) mais les bases sont déjà là. De même, la désinvolture dont il fait preuve avec les femmes ou avec quiconque qui pourrait lui donner un entourage renvoie non seulement à la solitude quasi fantastique de l’homme sans nom, mais aussi à celle de Harry Callahan. Sur un ton moins grave, bien sûr, mais la transition du western cynique au polar musclé est évidente. La fameuse scène de lynchage évoquée plus haut, et ses conséquences en ce qui concerne le déchaînement du personnage, s’inscrit tout autant dans le caractère « transitoire » du film, tout comme ce penchant pour la misogynie et le questionnement des conditions sociales. En outre, il y a quelque chose du Terminator, ou plus exactement de son ancêtre, le cowboy androïde joué par Yul Brynner dans Mondwest, dans ce Coogan sans scrupule et devenant in fine implacable, là où l’homme sans nom finissait ses films par une violence bien plus théâtrale. Tant et si bien qu’en fin de compte, arrivé au dénouement, le passage de Clint Eastwood du western au polar a été totalement opéré. En douceur, et dans un film qui est loin d’être son meilleur (plaisant à regarder mais loin de la flamboyance d’un Leone ou de la profondeur de certaines futures association Clint / Siegel), mais qui vaut le coup d’œil.