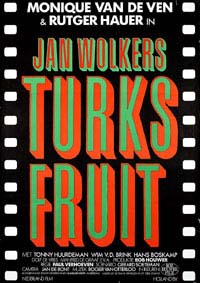

Turkish Delight – Paul Verhoeven

|

Turks Fruit. 1973Origine : Pays-Bas

|

Alors qu’il fait de l’auto-stop, Erik Vonk (Rutger Hauer) croise le chemin de Olga (Monique van de Ven), une fille de bonne famille qui n’hésite pas à le prendre à son bord. A partir de là, tout va très vite entre eux : ils font l’amour sur une aire de repos puis ont un accident de la route qui semble déjà sceller leur relation. Le hasard fait qu’ils se croisent à nouveau et que naît entre eux une idylle qui les amène au mariage, au grand désespoir de la mère d’Olga. Au début, tout semble se passer comme dans un rêve puis la félicité disparaît, à l’image d’Olga qui s’en va conter fleurette avec un autre homme. Abandonné, Erik n’a plus que ses yeux pour pleurer et des souvenirs à ressasser sans cesse…

Adapté du roman de Jan Wolkers, Loukoum paru en 1969, Turkish Delight est un pur produit de l’émancipation sexuelle qui touche à l’époque les Pays-Bas. Alors que pour Business is business (1971), Paul Verhoeven avait le plus souvent recours à la stylisation et à l’humour pour représenter les scènes de sexe, il adopte ici une approche plus frontale quoique pas toujours exempte de grossières symboliques (cf la première scène d’amour entre Olga et Erik dont l’éjaculation se retrouve illustrée par les jets du lave-glace). Le succès inattendu que son précédent film a rencontré offre toute latitude à Paul Verhoeven pour narrer son histoire comme il l’entend, et il ne s’en prive pas. Volontiers provocateur, le cinéaste réalise un film très charnel, ne cachant rien de l’anatomie de ses comédiens et n’hésitant jamais à les filmer dans les positions les plus inconfortables (Erik, le sexe coincé dans sa braguette ; Olga aux toilettes). Il affiche clairement une volonté de coller au plus près de l’intimité de son couple vedette dont l’évolution oscille constamment entre douce félicité et crise sous-jacente. Néanmoins, sous couvert de sa crudité et d’un certain nihilisme, Turkish Delight se présente avant tout comme une belle histoire d’amour, certes chaotique mais empreinte du charme des premières fois.

Le film s’ouvre sur la déchéance de Erik, avachi sur son lit et s’imaginant mille et une façons de tuer son épouse et son amant. Or la haine qu’il nourrit à l’encontre d’Olga ne saurait résister bien longtemps au profond amour qu’il ressent encore pour la jeune femme. Passé quelques saynètes à la tonalité grivoise et nous dressant un portrait peu flatteur de Erik, Paul Verhoeven nous invite à remonter le temps via un long flash-back, en fait toute la partie centrale du film, dont le but est de nous faire saisir l’ampleur de cet amour. A priori, Olga et Erik n’auraient jamais dû se rencontrer. Elle, fille unique d’un couple bourgeois, et lui, artiste bohème sans attaches, fréquentent deux mondes diamétralement opposés qui font des étincelles lorsqu’ils se rencontrent. Pourtant, leur amour semble souffrir d’aucun doute. Erik est totalement sous le charme, faisant de Olga sa muse, le modèle de toutes ses nouvelles œuvres. Et alors que le sexe occupe une place importante dans sa vie, il sait mettre sa libido de côté pour observer d’un œil protecteur toute une nuit durant sa belle endormie. Elle incarne pour lui l’image de la perfection, à tel point qu’il estime que « rien de mauvais ne peut sortir de son petit corps ». Quant à la jeune Olga, elle vit leur amour avec passion, n’hésitant pas dans un premier temps à s’affirmer en s’opposant à sa mère. Ils vivent un bonheur sans contrainte et comme hors du temps, zigzaguant entre les soucis du quotidien comme ils se faufilent, jeunes mariés, entre les voitures au guidon de leur bicyclette. Il se dégage de leur amour un bonheur enfantin que Paul Verhoeven ne se prive pas d’illustrer de manière idyllique à base de balades sur la plage ou en bord de canal sur fond de coucher de soleil. Toutefois, cette sérénité n’est que d’apparat. Une fois qu’ils se sont retrouvés après l’accident, les deux amants ne parviennent plus à consommer leur union sans être interrompus. Il y a toujours un élément extérieur ou un imprévu qui vient tout gâcher comme pour signifier l’impasse dans laquelle se trouve leur couple. En outre, la mort ne cesse de planer au-dessus de leurs têtes, préfigurant l’issue dramatique du récit. Si l’accident de la route qui scelle leur première rencontre n’a pas de conséquences funestes, il n’en va pas de même des autres signaux. Ainsi, les asticots qui parsèment la poitrine d’Olga à la suite du bouquet de fleurs que Erik y avait déposé prennent une dimension prophétique, puisque annonçant à la fois la mort de son père et sa tumeur à venir. Par ailleurs, le décès du père d’Olga, seul membre de la famille à apprécier Erik, signifie le retour de l’emprise maternelle sur sa fille et à terme, la fin de leur couple. Si Erik est parvenu à soustraire une ultime fois Olga à sa famille lors des obsèques de son père, cette dernière n’est encore qu’une enfant et demeure hautement influençable. Entre la mère harpie et la femme enfant –Olga–, sans oublier les nombreuses conquêtes de Erik, Turkish Delight ne paraît pas donner une haute image de la femme. Cependant, ce serait faire une grossière erreur que de penser être face à un film misogyne. Au sein de la filmographie de Paul Verhoeven, Olga est un personnage atypique dans la mesure où elle est porteuse d’une certaine pureté. Même si elle finit par tromper Erik, elle ne triche jamais avec ses sentiments, apportant avec elle toute l’exaltation de la jeunesse. L’amour qui la lie à Erik est placé pour la première et unique fois chez le cinéaste sous le signe du partage parfaitement désintéressé. Entre eux, nul rapport de force, juste un plaisir commun d’être ensemble. Le fait qu’Olga dorme constamment en suçant son pouce renvoie à son innocence tout en lui donnant l’aspect d’un ange dont on ne voudrait pour rien au monde troubler le sommeil, pas même le plus grand des queutards. Mais un ange sexué, aux formes voluptueuses et à la vitalité enivrante, et dont l’absence est vécue comme une douleur obsédante. Alors débutante, Monique van de Ven apporte au personnage toute sa fraîcheur et sa simplicité, distillant un érotisme jamais vulgaire. Quant au personnage de la mère, aussi détestable qu’elle puisse être, elle incarne davantage la bourgeoisie dans ce qu’elle a de plus vil et de plus hypocrite que la gent féminine en règle général.

Et c’est là que nous rejoignons l’un des autres thèmes du film, à savoir une critique en creux de la société hollandaise. Lui aussi parfait fruit de son époque, Erik Vonk exècre plus que tout cette société bourgeoise qui le regarde de haut. Dès qu’il le peut, il prend un malin plaisir à lever le voile des apparences, notamment lors de ce repas organisé par les commanditaires en l’honneur des artistes dont il fait partie. Outré par l’ignominie des mets qui leur sont servis (viande constituée d’abats, dessert dur comme de la pierre), il transforme le banquet en véritable champ de bataille. Il joue les fauteurs de trouble avec une exaltation non feinte et, compte tenu de sa personnalité, sa romance avec Olga passe au début comme un énième défi qu’il lancerait à cette bourgeoisie bouffie d’orgueil qu’il abhorre. Or, par amour, il tempère sa révolte, ne provoquant plus aucun esclandre en présence de la famille d’Olga jusqu’à ce funeste repas qui le verra vomir littéralement sa haine aux visages de son épouse et de sa belle-mère. Mais jusqu’à ce repas cauchemardesque, couleur à l’appui (toute la scène baigne dans un rouge infernal), Erik tout à son bonheur se laisse plus ou moins domestiquer par son environnement. A tel point qu’il en vient à marchander des scènes de son intimité (des dessins d’Olga et lui faisant l’amour) avec des bourgeois prêts à s’encanailler à moindre frais. Avec beaucoup d’ironie, Paul Verhoeven fait la démonstration du puritanisme ambiant. Il touche même au burlesque lors de l’inauguration d’une statue d’Erik, lorsqu’un sein un peu trop voyant d’Olga donne des sueurs froides aux organisateurs, lesquels demandent expressément aux musiciens de venir s’intercaler entre le couple Vonk et la statue afin que personne ne soit choqué par cette vision impudique. Et le pauvre Erik de voir la reconnaissance lui être refusée pour un simple téton apparent alors même que la statue en question représente une femme nue sur le modèle d’Olga. Cela donne l’image d’une société qui marche sur la tête, promulguant la nudité au rang d’art mais s’offusquant du moindre bout de chair apparent alors même que cela ne répondait à aucune velléité exhibitionniste. Cela dénote également une volonté de masquer la vérité, comme Erik lui-même tentera vainement de le faire en apportant une perruque à Olga pour masquer les stigmates de son opération. Ce constat n’est pas propre aux seuls Pays-Bas mais témoigne déjà du désenchantement de Paul Verhoeven vis-à-vis de la société hollandaise alors même qu’il n’a pas encore vécu les multiples tollés que ses films susciteront, à commencer par ce film, considéré à sa sortie comme volontairement choquant et dénué de sens.

Du propre aveu du cinéaste, Turkish Delight marque ses véritables débuts dans le monde du cinéma. Par ses élans naturalistes et la souplesse de sa réalisation, Turkish Delight n’est pas sans évoquer la Nouvelle Vague tout en recherchant une certaine beauté picturale. Sous un apparent amateurisme, Paul Verhoeven sait parfaitement où il va, de nombreuses scènes se faisant écho tout au long du film pour aboutir à cette fin en forme de crève-cœur. Si le film n’est pas exempt de défauts, ployant notamment sous le poids d’un symbolisme trop appuyé, il témoigne néanmoins d’une belle énergie et d’un regard sans concession mais très juste sur l’humanité.