The Big Lebowski – Joel & Ethan Coen

|

The Big Lebowski. 1998Origine : États-Unis

|

Après l’avoir enfermé dans une campagne suffocante (Blood Simple), après l’avoir remis dans le cadre de la prohibition (Miller’s Crossing) et après l’avoir transposé chez des péquenots enneigés (Fargo), les frères Coen continuent à modeler le film noir à leur façon avec The Big Lebowski en l’insérant dans un Los Angeles anachronique peuplé de personnalités hétéroclites. Pour corser le tout, The Big Lebowski allait se revêtir d’un humour très marqué, se rapprochant davantage de Arizona Junior que des fines caricatures de Fargo. Du film noir subsiste malgré tout l’essentiel : un personnage principal omniprésent, une intrigue policière complexe et un narrateur omniscient. C’est d’ailleurs à ce dernier, vieux cow boy philosophe, qu’incombe la tâche d’ouvrir le film, de présenter Jeffrey Lebowski (Jeff Bridges), d’intervenir régulièrement et avec recul pour commenter les évènements et, bien entendu, de conclure le film. Les Coen se réfèrent une nouvelle fois à Raymond Chandler, auteur du Grand Sommeil et, avec Dashiell Hammett, l’un des pères du roman noir.

La narration de The Big Lebowski, à l’instar des écrits de Chandler, se distingue par sa fluidité et par un certain détachement autant dû à la présence d’éléments éloignés du feu de l’action (le vieux cowboy, les séquences oniriques) qu’à la personnalité de son personnage principal, Jeffrey Lebowski, auto-baptisé le « Dude » (que l’on pourrait traduire par « le type », ou encore « le gars », mais certainement pas par « le Duc » comme dans la débile version française). Inspiré principalement par Jeff « Dude » Dowd, ancien activiste politique reconverti dans la production cinéma, notre Dude n’a pas grand chose à voir avec Humphrey Bogart. Contestataire dans les années 60, il s’est depuis laissé porter par la vie, pour devenir un chômeur quadragénaire célibataire et fainéant, à l’allure débonnaire (bermuda, gillet miteux, sandales, cheveux longs et sales…) passant sa vie au bowling en compagnie de ses amis Walter (John Goodman) et Donny (Steve Buscemi). Une telle personnalité n’a à priori pas d’avenir. Aussi saugrenu que cela puisse paraître, des bandits le confondent avec un autre Lebowski, millionnaire à qui l’on demande de rembourser des dettes, et viennent l’agresser chez lui, souillant au passage son tapis. Jugeant que cela demande réparation, le Dude va donc à la rencontre de son homonyme. Après l’avoir d’abord envoyé paître, celui-ci demandera bien vite l’aide du Dude pour l’aider à retrouver sa femme kidnappée. Ce sera le début d’une abracadabrante histoire de magouilles impliquant le riche Lebowsky (David Huddleston), sa femme nymphomane (Tara Reid), sa fille artiste avant-gardiste (Julianne Moore), des allemands nihilistes (dont Peter Stormare) et un roi du porno californien (Ben Gazzara).

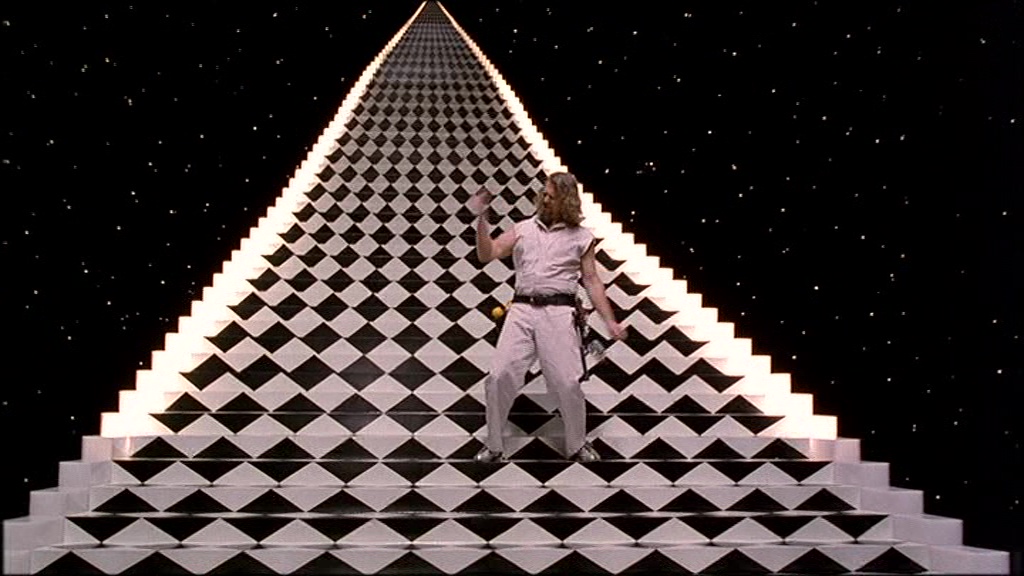

Un scénario policier tortueux incluant des personnages toujours très atypiques, voilà la recette essentielle du cinéma des Coen, celle qui leur a permis de s’approprier un genre que l’on pensait moribond. Toujours capables de se renouveller, les frangins réalisateurs n’ont eu de cesse d’imaginer de nouvelles situations improbables capables de renouveler une intrigue pratiquement toujours similaire. Les personnalités médiocres de Fargo avait déjà constitué une petite révolution : l’ironie -jusqu’ici plutôt latente que ouverte- commençait à prendre de l’ampleur dans le cinéma des Coen. The Big Lebowski entérine cette nouvelle orientation, et cette fois ce n’est plus l’humour qui se cache derrière le film noir, mais le film noir qui se cache derrière l’humour. Ce changement résulte du traitement imposé par les Coen, qui transforme volontairement « l’enquête » (les guillemets s’imposent) menée par le Dude en farce burlesque dans laquelle les personnalités des intervenants comptent davantage que leurs actes. Retrouver Bunny Lebowski, retrouver l’argent, tout ceci n’intéresse pas le Dude. Celui-ci se laisse porter par la vague et par tous les « tenants et aboutissants » (ce sont ses propres mots), qui le contraignent malgré lui à tenir le rôle central dans une histoire avec laquelle il n’a rien à voir. Gars à la cool, c’est bien malgré lui que le Dude devient un Philip Marlowe du début des années 90 (époque du « nouvel ordre mondial » à laquelle se déroule le film). Comme il l’a toujours fait, il se laisse guider pacifiquement par les évènements, au rythme des joints et des russes blancs. La vie continue, le monde tourne toujours inéluctablement, quoi que l’on fasse. Telle semble être la philosophie du Dude, qui s’inscrit dans une fixation importante des frères Coen (incarnée par exemple par l’omniprésence des cercles dans Le Grand Saut, ou encore par le vieux noir parcourant les chemins de fer de O’Brother). Cette philosophie du calme, propice à la glandouille, se traduit à l’écran par le vieux cowboy et les séquences oniriques mentionnés plus haut, par la simplicité de l’activité du bowling (qui permet également d’introduire la symbolique de la boule qui roule vers son destin), par des chansons sixties renvoyant le Dude à ses racines baba cool (Dylan et le Creedence Clearwater Revival en tête) et somme toute par une mise en scène très calme.

Sans être un modèle, le Dude est vu comme un point d’ancrage inamovible, un paisible pachyderme dont la présence rassure en ces temps mouvementés (la toile de fond de la première guerre du Golfe). L’humour naît justement de la présence d’un tel personnage au milieu d’une histoire complexe dont la responsabilité incombe à des hystériques notoires. La capacités des fères Coen à inventer des personnages hors-norme fait mouche, comme d’habitude. Entre les nihilistes allemands (inspirés par le groupe Kraftwerk) amateurs de pancakes et propriétaires d’un furet de compagnie, l’artiste avant-gardiste (inspirée par Carolee Schneemann et Yoko Ono) à l’élocution mécanique, le joueur de bowling pédophile prénommé Jesus (John Turturro) et de nombreux autres, The Big Lebowski est peut-être le meilleur film des Coen si l’on s’en tient aux personnages comiques. Mais la palme revient cependant à Walter (John Goodman), le meilleur ami du Dude, inspiré par la personnalité du réalisateur John Milius. Ancien du Vietnam aux idées très tranchées mais toujours à côté de la plaque, Walter Sobchak est un violent impulsif montant tout en épingle et ne réussissant rien (d’où son amitié avec le Dude), si ce n’est à faire taire le freluquet Donny, le troisième membre de l’équipe de bowling qui ne parvient jamais à finir une phrase (clin d’oeil au personnage du même Buscemi dans Fargo, qui ne la bouclait jamais). La présence du Dude au milieu de cette hallucinante galerie est source de dialogues mémorables, surréalistes, caricatures des références culturelles des frères Coen ou de l’époque de narration, voire même du film lui-même, puisque certaines phrases sont répétées plusieurs fois (sans parler du mot « fuck » et de ses dérivés, employé environ deux fois toutes les minutes).

De part sa forte tendance à dissimuler sa trame de film noir sous un humour dévastateur, The Big Lebowski peut être vu comme un tournant du cinéma des Coen. Certainement pas comme un abandon pur et simple du film noir, tant ses racines y sont plongées (un film comme The Barber prouve de toute façon le contraire), mais en tout cas une porte ouverte à O’Brother, Intolérable Cruauté et Ladykillers. Les frères Coen évoluent, et sans perdre de vue leur imagination, ni leur vision très réfléchie du monde, ni même leur fascination pour le temps et pour le passé de l’Amérique, The Big Lebowski donne à leur carrière une tournure plus accessible au premier degré. Il s’agit en quelque sorte d’un pari à tenir sur plusieurs films : maintenir un style performant et personnel tout en étant capables de se « vendre » à un public plus large. Dans le cas présent, le succès est incontestable.