Starflight One – Jerry Jameson

|

Starflight One : The Plane that couldn’t land. 1983Origine : Etats-Unis

|

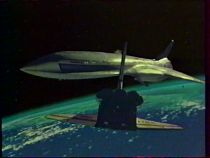

Bien tristes sont les derniers feux du cinéma-catastrophe, qui à l’orée des années 80 ne sait plus trop quoi inventer pour faire frissonner son spectateur, voire son téléspectateur comme c’est le cas pour ce Starflight One, qui est en fait un long téléfilm réduit à une durée plus standard de 95 minutes pour l’exploitation en vidéo et / ou en salle. Jerry Jameson, vieux routier de la télévision (ce qu’il est toujours à l’heure actuelle) et grand amateur de vols aériens qui tournent mal depuis ses Naufragés du 747 (en 1977) se trouve aux commandes d’un casting dominé par Lee Majors, vieille connaissance du réalisateur qui quelques années plus tôt officiait sur L’Homme qui valait trois milliards. Majors tombe à pic pour incarner le capitaine Cody Briggs, chargé de piloter le dernier-né de l’aéronotique américaine, le Starflight One, un avion propulsé comme une fusée dont le vol inaugural entre Los Angeles et l’Australie devrait prendre environ deux heures si tout va bien. Pour Josh Gilliam (Josh Gilliam), le constructeur de l’avion, ce n’est pas le cas : un pressentiment insistant le pousse à demander à ses supérieurs de repousser le vol d’une semaine, le temps de mettre en place un système de navigation depuis la base au sol. « Mais non », lui dit-on. Tu parles ! L’avion est à peine en l’air que l’explosion d’un missile et les débris menaçant qui s’ensuivent obligent le capitaine du Starflight à accroître encore une altitude déjà bien haute. Et ce que craignait Gilliam va se produire : l’avion va quitter l’atmosphère terrestre pour dériver dans l’espace. Le premier pépin d’une longue série…

Ils n’ont vraiment pas de bol, les gars du Starflight. Dès le départ, les choses étaient déjà mal engagées pour eux : pris d’une soudaine passion pour le soap (télévisuel, forcément), Jameson et ses scénaristes commencent leur film en tappant là où ça fait mal. Problèmes de couple. Erica Hansen (Lauren Hutton), l’hôtesse en chef, est au coeur d’une passion déchirante entre le capitaine Briggs, son amant, et un dénommé Felix, son ex-mari. Briggs étant lui-même harcelé par sa femme dépressive, et Erica étant chahutée par sa fille, qui voit d’un mauvais oeil l’éloignement de son père, le vol du Starflight promettait déjà d’être mouvementé, sachant que parmi toutes ces personnes, seule Madame Briggs n’est pas du voyage. C’est tout en ce qui concerne la caractérisation des personnages, qui n’ont d’autres traits distinctifs que ces embrouillaminis familio-sentimentaux qui auront été exposés pour une raison inconnue, Jameson se désinteressant de ce sujet sitôt le décollage du Starflight effectué. La gamine Hansen se sera fait rabattre le caquet par sa mère (« oui j’ai un amant, et alors ? »), tandis que le paternel laissera bien volontiers son ex femme être modérément cajolée par un capitaine lui-même libéré de sa mégère. Le réalisateur fait table rase de ce qu’il avait présenté dans l’introduction (a moins que cela ait été viré pour réduire la durée du film) et, pas trop gêné par cette perte de temps, se laisse donc le champ libre pour les ingrédients du film catastrophe. Ou tout du moins ce qui en présente les caractéristiques, car on ne peut pas dire que Starflight One soit le plus palpitant des films, loin de là. Passons sur les parlotes stériles, et venons-en à l’action proprement dite. Il est incroyable de voir à quel point tout le monde à bord se montre stoïque face aux événements. Le vol entre les États-Unis et l’Australie se perd dans l’espace, le coucou se met à tournoyer, les objets s’envolent à cause de l’apesanteur, mais les passagers, les hôtesses et les membres d’équipage restent impassibles. Les dialogues sont mêmes monotones, et les acteurs monolithiques, à tel point que l’on en vient à se dire que finalement, tout cela n’est pas plus grave qu’un arrêt inopiné au milieu de la voie (merci de rester assis et de ne pas ouvrir les portières) pendant la liaison ferroviaire de 13h29 entre Charleville-Mézières et Rethel. Rien à signaler non plus à la NASA, où les techniciens semblent en grève. Tout ceci n’est pas très sérieux, et pour le coup, la mise en scène tout en lenteur, tout en caméra tanguant de gauche à droite, colle parfaitement à ce manque général de vitalité. Décidant qu’un peu de tonus ne ferait de mal à personne, un membre d’équipage (Michael Sacks tout de même) profitera de l’arrivée de la navette Colombus pour tenter de faire une virée dans l’espace en tentant de rejoindre cette aide providentielle. Bien mal lui en prendra, puisqu’il se cassera la gueule, plongeant à jamais dans le néant, sous le regard endormi de ses collègues qui en resteront bouche bée.

Je me dois tout de même de ne pas mentir : si la mollesse est la principale caractéristique de Starflight One, le film, co-produit par cette tête brûlée d’Henry « Fonzy » Winkler (qui lançait ici sa nouvelle carrière), n’est pas tout à fait vierge de toute trace d’action. Mais le soucis est que tout ce qui s’apparente à un regain de dynamisme constitue systématiquement une hérésie scientifique ou, au mieux, un grave manquement au réalisme. La NASA passe ainsi son temps à envoyer et à rappeler la navette Colombus, qui fait bien trois allers-retour entre la Terre et l’espace durant toute la durée des évènements. Ce n’est pas que hautement improbable : c’est tout simplement idiot. Autant que le fait de réussir à transférer Josh Gilliam (l’ingénieur) du Starflight jusqu’à Colombus en utilisant le cercueil d’un ambassadeur défunt qui se trouvait justement dans la soute à baggages… Ces incohérences, renforcées par des effets spéciaux douteux, par une musique aussi moche que mal utilisée, et par des trous dans le scénario (notamment avec un personnage d’homme d’affaire véreux, indirectement responsable de la tragédie, qui passe purement et simplement à la trappe) nuisent gravement au réalisme, chose assez grave pour un film-catastrophe. Tout rentrera quand même dans l’ordre avec un acte d’héroïsme final qu’on avait déjà flairé une heure auparavant. Voilà à quoi était réduit le cinéma catastrophe : à une version de Y’a-t-il un pilote dans l’avion ? réalisée sans humour et sans conviction.