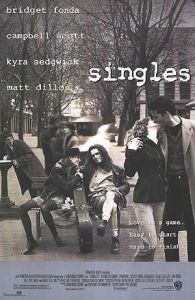

Singles – Cameron Crowe

|

Singles. 1992.Origine : États-Unis

|

Dans une résidence pour célibataires de Seattle cohabitent Janet, Steve, Debbie, David, Cliff et Pam. Chacun se débat entre ses aspirations professionnelles et ses histoires de coeur. Janet et Cliff sont en couple. Enfin, en théorie. Dans la pratique, leur relation fonctionne à sens unique. Lui préfère largement se consacrer à son groupe de rock, se rêvant un avenir de star du rock. Leur voisin, Steve, pense quant à lui avoir trouvé la perle rare en la personne de Linda. Et les premiers temps de leur relation lui donnent raison avant que la jeune femme ne devienne plus distante. Pour Debbie non plus, le cours des événements n’évolue pas comme elle voudrait. Dépeinte comme une croqueuse d’hommes, elle collectionne surtout les déceptions amoureuses, à l’image de ce bellâtre qu’un imbroglio jette dans les bras de sa colocataire Pam. L’amour ne frappe pas toujours là où on l’attend, ou au moment où on l’espérait, et tout ce petit monde va le découvrir. A leur rythme et à leur manière.

Une succession de badinages amoureux et de crises existentielles dans des deux pièces-cuisine (ouverte !). Voilà un postulat qui fleure bon le cinéma français, si on en croit le cliché à la vie dure et bêtement réducteur encore récemment mis en avant par la fine analyse cinématographique dispensée par le sieur Thierry Ardisson. Sauf que non. Singles est un film américain, oeuvre d’un trentenaire qui prenait encore des chemins détournés pour parler de lui. Ce n’est qu’au moment de son quatrième film – Presque célèbre, sorti en 2000 – que le journaliste précoce qui sillonnait les États-Unis dès l’âge de 16 ans en accompagnant des groupes tels que Eagles et The Allman Brothers Band pour le magazine Rolling Stones se laissera aller au récit (semi) autobiographique. Il y a sans doute de lui dans certaines des péripéties qui nourrissent le récit de Singles, mais c’est surtout par l’omniprésence de la musique qu’il se raconte encore. Le film convoque ainsi toute la scène grunge du Seattle de l’époque : Alice in Chains, TAD, Soundgarden. Seul Nirvana manque à l’appel. Quant à Pearl Jam, si le groupe n’apparaît pas sous son nom, ses membres (Stone Gossard, Jeff Ament et Eddie Vedder) sont tout de même de la fête puisqu’ils composent le groupe fictif du personnage interprété par Matt Dillon, Citizen Dick. Cameron Crowe s’offre également un caméo dans la peau d’un… journaliste de rock. Chassez le naturel… L’inattendu survient de manière inopinée au détour d’une scène avec ce figurant aux cheveux hirsutes et d’un noir profond qui occupe l’arrière plan et dont le visage poupin semble familier. Un gros plan soudain sur son visage confirme le pressentiment, il s’agit bien de Tim Burton. Sa présence reste une incongruité pour un film qui fait plutôt la part belle à de nouveaux visages du cinéma américain. A l’exception de Matt Dillon, et à un degré moindre Bridget Fonda (certains avaient déjà pu la repérer dans Le Parrain, 3e partie ou J.F. partagerait appartement), ce sont encore des comédiens en devenir, peu habitués aux premiers rôles. Corrélé à sa bande-son d’époque, Singles s’affirme crânement comme un film générationnel.

Avec en guise de figure de proue John Hughes, qui oeuvrait aussi bien en tant que réalisateur-scénariste (Seize bougies pour Sam, Breakfast Club, La Folle journée de Ferris Bueller) qu’uniquement scénariste (Rose bonbon), les années 80 ont connu une résurgence du film pour adolescents. Cameron Crowe a aussi fait partie du mouvement. D’abord en adaptant son propre roman pour le grand écran (Ça chauffe au lycée Ridgemont d’Amy Heckerling, 1982) puis en passant à la réalisation avec Un monde pour nous en 1989, une romance qui se déroule à la fin des années lycée. Singles s’inscrit donc dans une certaine continuité puisqu’il suit de jeunes adultes, dont certains n’en ont pas encore tout à fait fini avec l’école (Janet travaille pour financer ses études en architecture). Ce qui ne les empêche pas de se poser mille questions quant à la suite à donner à leur existence. Dans ce contexte, le monde du travail ferait figure d’univers sécurisant. En tout cas pour Steve qui, lassé de ses fréquents échecs amoureux, souhaite se concentrer uniquement sur son métier. Il l’affirme avec force et conviction, il s’agit du « seul truc totalement contrôlable ». Les événements lui donneront tort puisque son projet de supertrain visant à désengorger les rues de Seattle, tout bien conçu qu’il puisse être, dépend avant tout de l’approbation du maire. Et il en va ainsi pour beaucoup de chose : l’envie doit être partagée pour que cela fonctionne. Le refus de l’édile, conjugué à l’éloignement de Linda, contribue à l’effondrement du petit monde de certitudes que Steve s’était façonné. A l’écran, cela se matérialise par la dislocation suivant un effet domino de son espace de travail modulable. La suite – repli sur soi et enfermement – oscille entre chagrin d’amour et dépression. Toutefois, Cameron Crowe ne recherche pas la gravité. S’il n’occulte pas les coups durs assénés par la vie (l’accident de voiture qui entraîne pour Linda la perte de l’enfant annoncé), il ne s’apesantit pas dessus. Ils ne sont que des obstacles momentanés au bonheur. Celui-ci arrive souvent sans prévenir, au moment où les personnages s’y attendent le moins. Pour Debbie, il relève du coup de foudre improbable lorsque pour Janet et Steve, il découle d’un long processus. Avec dans tous les cas une constante : le bonheur se vit à deux et dans un foyer à soi. Nous sommes loin de « la vie en rock ». Ces jeunes gens se révèlent bien conformistes par leurs aspirations et leurs interactions. Loin de dynamiser tout ça, Cameron Crowe les enferme dans un dispositif plus didactique que ludique. Le récit se décline ainsi en chapitres et en monologues déclamés face caméra par l’un ou l’autre des quatre protagonistes principaux. En brisant ainsi le quatrième mur, il y a l’idée de nous les rendre plus proches de nous, de nous intégrer en quelque sorte à leur cercle d’amis.

Loin des récits choral dont Robert Altman demeure le maître incontesté (Nashville, Short Cuts), Singles s’abandonne à une imagerie plus proche des sitcom, annonçant en quelque sorte la nouvelle vague à venir dans le sillage de Friends. On y retrouve ce manque de diversité tant pointé du doigt aujourd’hui et ce côté régressif et gentillet dans l’approche des rapports humains. Et surtout, les personnages n’existent que par leur recherche de l’Amour. Il n’y a pas – ou peu – de place pour les autres. David, tout comme Ruth l’amie de Linda, est condamné à assister à distance à l’émergence du sentiment amoureux sans connaître les joies d’un développement quelconque. Ils comptent tous deux parmi les personnages satellites utilisés non pas pour ce qu’ils apportent à l’histoire (spoiler : rien) mais pour habiller le cadre et donner une impression de vie sociale à Linda et Steve. D’autres sont là davantage pour l’anecdote (les membres du groupe de Cliff, l’ex de Linda) que pour apporter une pluralité dans les points de vue. Et quand Cameron Crowe en arrive à questionner son époque, notamment par cette tendance à recourir à la chirurgie esthétique, il le fait sans s’encombrer de considérations prosaïques. Ainsi, la serveuse désargentée peut soudain s’autoriser une petite mammoplastie comme elle irait consulter un généraliste pour un rhume. Ses raisons sont moins là pour être questionnées (elle agit ainsi pour satisfaire Cliff dont les goûts semblent pencher pour des poitrines généreuses) que pour permettre l’improbable déclaration d’amour d’un chirurgien oubliant soudain tout devoir de réserve. Que Bill Pullman se console, il aura droit à une seconde chance quelques années plus tard dans Lake Placid. Son personnage n’a ici pour seule vertu que de regonfler l’estime de soi de Janet, dont l’avenir amoureux est déjà tout tracé. En agissant de la sorte, Cameron Crowe empêche ses personnages de respirer et de surprendre. Ils font tout ce qu’on attend d’eux, jusqu’à l’absurde. Ainsi, Janet qui après s’être débattue avec ses penchants de midinette, pense un temps s’être débarrassée de sa Cliff-dépendance pour mieux replonger à l’aune d’une pirouette scénaristique indigne d’un roman à l’eau de rose. Janet rêvait au prince charmant (« belle gueule, un travail, de l’argent, un appartement à lui, … »), elle a finalement succombé au charme du guitariste héroïque, capable de la prévenance la plus élémentaire en l’entendant éternuer. Cela pourrait être sarcastique, enterrant définitivement les rêves de jeunes filles de Janet sous couvert d’un romantisme enfantin. Sauf que Cameron Crowe traite ça tout en premier degré, heureux que son film se termine sur deux couples à qui l’avenir appartient. On s’attendrait presque à voir inscrite en appendice la formule habituelle des contes de fées : Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants…

Jamais drôle ni émouvant, Singles déroule son petit programme formaté sans une once de recul. Le charme et la frâicheur des comédiens se heurtent à l’insignifiance de leurs personnages. Par certains aspects, le contenu du film colle plutôt bien aux textes des groupes de grunge mais n’en restitue jamais toute l’énergie brute. Singles est un film atone, déprimant dans sa manière de dépeindre de jeunes adultes uniquement sous le prisme du grand amour. Et la présence au sein de la bande d’un rockeur, loin d’apporter une bouffée d’oxygène bienvenue, ne tient qu’à la connaissance du milieu du réalisateur. Cliff Poncier ne sert que d’alibi à la mise en boîte facile du musicien qui croit avoir de l’or entre les mains alors qu’il a raté le bon wagon d’un mouvement qui connaissait son apogée. Le bon wagon, Cameron Crowe l’empruntera le temps de deux collaborations avec Tom Cruise – Jerry Maguire et Vanilla Sky – avant de retomber bien vite de son piédestal (multiples nominations aux Oscars) et continuer dans la comédie romantique confidentielle.