Scanners – David Cronenberg

|

Scanners. 1981Origine : Canada

|

Cameron Vale n’a pas la belle vie : doté d’un ton de télépathie, sa vie est un enfer pour lui et pour ceux qu’il croise. Il vit donc seul, en marge de ses congénères. Un jour, après avoir conduit mentalement une passante en convulsions, il est emmené de force par des malabars auprès du Dr. Ruth, scientifique de la société d’armement gouvernementale ConSec et principal responsable de l’existence des télépathes, nommés scanners. Ceux-ci sont nés d’une expérience gérée par le Dr. Ruth et qui a aboutit à la création d’un peu plus de 200 scanners, vivant aujourd’hui en toute liberté sans aucun lien avec la ConSec. L’un deux, Darryl Revok, travaille même à la perte de cet organisme, étape du triomphe prévu des scanners sur les humains normaux. Il a ainsi rassemblé plusieurs Scanners, formant une organisation que le Dr. Ruth souhaite détruire à l’aide de Cameron. Ce dernier, persuadé de la noblesse de la cause du médecin (qui lui fournit également de l’Ephemerol, un médicament parvenant à faire taire les voix qui remplissent l’esprit des scanners), se lance donc dans le combat contre Darry Revok, non conscient qu’un traître au sein de la ConSec va lui compliquer les choses.

Après trois films d’horreur plutôt malsains (Frissons, Rage et Chromosome 3) entrecoupés d’une parenthèse automobile pour le plaisir (Fast Company), David Cronenberg reste au Canada et garde les mêmes producteurs pour livrer ce qui reste aujourd’hui comme l’un de ses films les plus abordables pour le grand public : Scanners. Un thriller technologique sur fond de découverte scientifique périlleuse où se mêlent espionnage, complot, agent secret, agence gouvernementale et groupe terroriste. Cronenberg instaure une atmosphère de silence et de tension qui naît d’une mise en scène calme appliquée dans un cadre urbain plutôt austère traversé par des personnages repliés sur eux-mêmes et sur le caractère secret du phénomène Scanner. Dans le rôle du Dr. Ruth, Patrick McGoohan retrouve un peu la confidentialité et le mystère qui entourait les habitants numérotés du Village dans la série Le Prisonnier. Plus exactement, sa compassion pour Cameron n’est pas sans évoquer celle que certains N°2 faisaient mine d’éprouver pour le N°6 incarné par McGoohan, tandis que les choses que de toute évidence il dissimule sont réminiscentes des motifs à découvrir qui avaient poussé N°6 à démissionner et donc à être séquestré dans ce Village. Ruth semble à la fois porter le secret de la ConSec et cacher quelque chose à tout le monde, ses supérieurs y compris. Toujours affalé, parlant dans sa barbe, c’est un personnage inquiétant digne de Kafka. La gestion du thriller par Cronenberg est fort habile : avec un tel mentor, il n’est jamais exclus que le naïf Cameron Vale soit le pantin d’une machination restant encore à découvrir. Instable et timide, le héros ne se retrouve en position de force que grâce à son don. Les rapports de force relationnels opposent plutôt l’ambigu Ruth d’un côté et le cruel Revok de l’autre, avec pour conséquence le doute perpétuel entretenu dans l’esprit du spectateur. Cette situation perdure et se renforce au gré des rencontres faites par Cameron : des « gentils » scanners qui eux aussi éprouvent le doute face aux motivations de Cameron et de la ConSec. Ces scanners non affiliés à Revok vivent en marge de la société, organisés en un groupe sur lequel Cronenberg ne s’attarde pas. Rattaché à Ruth pour de seules raisons professionnelles, Cameron est le seul personnage véritablement solitaire du film. Il semble perdu dans des enjeux incertains, et Scanners d’être un thriller beaucoup plus méritant qu’il n’y paraît quand le film n’est en général perçu que comme un film d’horreur mineur dans la filmographie de son réalisateur.

Cette qualité, le film la doit bien sûr à David Cronenberg, pour lequel la froideur et le recul (qui dans son thriller prennent la forme de l’espionnage) sont aussi et surtout des éléments personnels relatifs à sa vision particulière de cinéaste. Scanners a beau être son film le plus abordable, il n’en tourne pas moins autour du thème de la science et de ses effets sur l’humain, ce qui était déjà au cœur de Frissons et de Rage et qui le sera jusqu’au Festin Nu. C’est avec l’existence des scanners que le thriller bascule dans l’horreur au point qu’il soit difficile de déterminer si il s’agit d’un thriller horrifique ou d’un film horrifique à suspense. Car si la structure du scénario s’apparente aux thrillers, sa signification est à inscrire dans les obsessions du réalisateur. Sa mise en scène entretient le mystère en même temps qu’elle accentue le malaise d’une aberration scientifique (le travail sur le son et la musique pour souligner les scènes de « scan » est très bien vu). Il en allait de même dans Chromosome 3, film dont le style est le plus proche de celui de Scanners et duquel certains éléments semblent directement provenir. C’est le cas par exemple des expérimentations / démonstrations théâtrales organisées par le principal scientifique (Ruth dans un cas, Raglan dans l’autre) devant un public. C’est aussi le cas pour les personnages de Robert Silverman, qui dans les deux films incarne une personne troublante à la limite de la folie, affectée négativement par l’évolution scientifique.

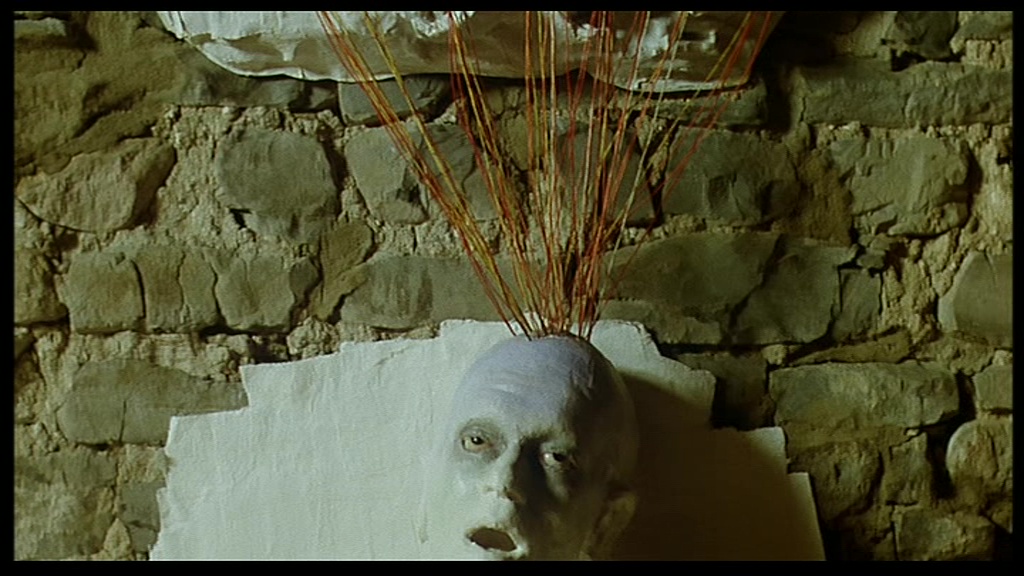

La question du devenir de l’individu sujet aux mutations corporelles nées de la science se pose alors. Et c’est vrai qu’à ce niveau Scanners ne vaut pas ses prédécesseurs, sans parler de ses successeurs Videodrome et La Mouche, les deux chefs d’œuvres de Cronenberg. Le film se résume en fait à une version centrée sur la télépathie des célèbres X-Men, avec d’un côté les mutants vaguement nazillons désireux d’utiliser leur pouvoir surhumains pour prendre le contrôle du monde et de l’autre leurs adversaires, les gentils mutants qui les combattent. Ruth et Cameron sortent un peu de cette opposition, mais n’amènent pas de sortie au manichéisme, uniquement l’entretien du côté thriller mentionné plus haut. Dans tous les cas, les scanners sont rejetés. Ce sont des déchets humains ou des inadaptés sociaux, et la réaction de l’organisation de Darryl Revok est une réaction de vengeance dont la source se trouve dans le rejet dont ils furent les victimes et donc dans les hasards de la science. Quel que soit le jeu qu’il joue actuellement, le Dr. Ruth est coupable d’avoir utilisé sa science à des fins hasardeuses. Un raisonnement juste, amené intelligemment, mais avouons-le : on est en droit d’en attendre davantage de la part de Cronenberg. Celui-ci se rattrape en fait avec des « sous-sujets », qui ont tous deux comme caractéristique d’étudier non pas les répercussions sociale du don dans la vie des scanners (c’est le décevant sujet principal) mais son prolongement matériel dans leur environnement. Le premier phénomène est celui de l’art : l’art de Ben Pierce est un prolongement logique de son don et laisse transparaître la douleur qu’il provoque.

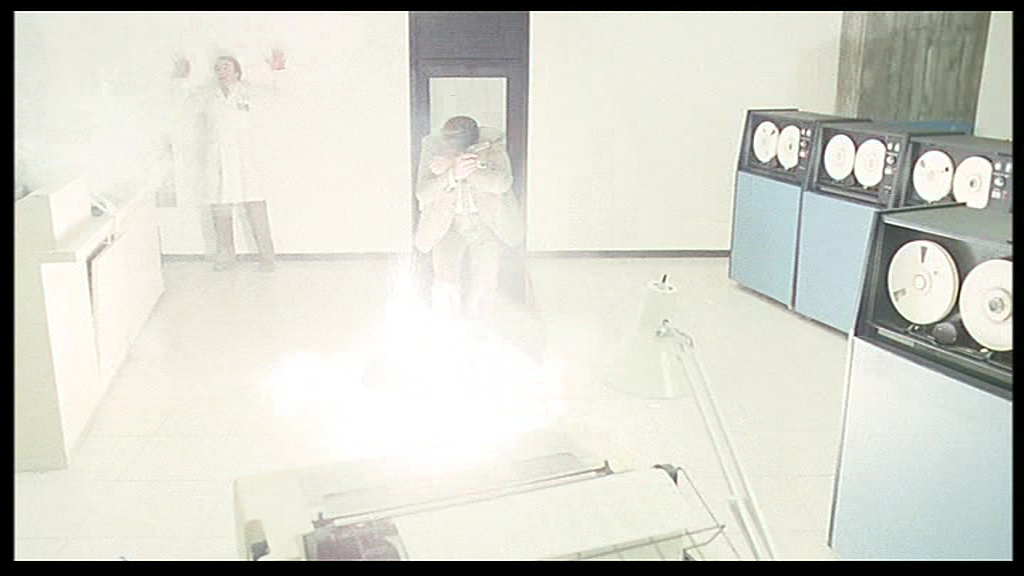

La visite rendue à la galerie d’art puis à l’atelier de Pierce par Cameron nous amène dans le monde des scanners tel qu’il est de façon « brut », sans que les émotions soient cachées par la présence oppressive de la société humaine « respectable ». Nous touchons là à la nature de l’art selon Cronenberg : exprimer l’esprit des créateurs de façon à ce que ceux-ci finissent par interférer avec leur environnement. Observer ces conséquences, et donc observer leur art, revient à comprendre l’esprit des artistes et donc ce qui a modelé ainsi leur esprit. L’art en dit long sur celui qui le pratique. Un sujet que l’on retrouvera en partie dans Le Festin Nu. Le second thème évoqué trop brièvement par Cronenberg est le rapprochement qui s’effectue en fin de film entre l’esprit humain et l’informatique. Cameron est en effet capable de scanner les données d’un ordinateur comme il le fait avec l’esprit humain, ce qui conduit immédiatement (du moins lorsque l’on connaît les thèmes fétiches de Cronenberg) à se demander si son don ne serait pas une étape vers la fusion entre la technologie et les organes humains. Ce qui sera évoqué en long en large et en travers dans Videodrome. La propagation des capacités des scanners, à laquelle travaille Revok et qui est symbolisée par la présence d’un fœtus télépathe, semblerait indiquer que l’humanité est en train de prendre cette voie…

Maintenant, il ne faut pas s’en cacher : l’un des plus gros atout de Scanners est la présence de duels télépathiques, supérieurs aux simples prises de contrôle des esprits normaux par un scanner (qui donnent d’ailleurs parfois l’occasion aux acteurs de surjouer assez ridiculement). Des scènes qui par leur grande violence tranchent radicalement avec l’austérité du film, ce qui accentue un aspect choc déjà bien mis en valeur par Dick Smith et ses effets de maquillage. La fameuse tête qui explose ou encore les veines saillantes jusqu’à l’explosion et les yeux révulsés de Michael Ironside sont devenus des images emblématiques de la filmographie de Cronenberg, qui dans sa première partie de carrière a toujours excellé dans la conception de semblables délires visuels (le vagin dans l’aisselle de Rage, les fœtus externes de Chromosome 3, l’homme magnétoscope de Videodrome, l’aberration charnelle après la dernière téléportation de La Mouche…). En elle-même, la prestation de Michael Ironside avec son visage de dément qui n’a rien à envier au Jack Nicholson de Shining (les deux acteurs se ressemblent un peu, d’ailleurs) laisse le spectateur dans l’expectative d’une confrontation finale qui tiendra toutes ses promesses.

Scanners est un Cronenberg « light », un film indéniablement mineur contenant pourtant tout ce qu’on est en droit d’attendre de son réalisateur, l’intensité et la profondeur en moins. En quelque sorte, c’est une vulgarisation de toute la première partie de la filmographie du canadien, que l’on peut séparer en deux parties avec Faux Semblants. Frustrant mais utile.