Puppet Master – David Schmoeller

|

Puppet Master.1989Origine : États-Unis

|

Hôtel de Bodega Bay, 1939. Traqué par la Gestapo, le marionnettiste André Toulon se donne la mort, non sans avoir pris soin de cacher son secret dans les murs de sa chambre, une malle contenant une poignée de marionnettes auxquelles il a insufflé la vie. 50 ans plus tard, quatre parapsychologues se retrouvent dans cet hôtel, désormais fermé au public, à l’initiative d’un cinquième larron, Neil Gallagher, dont ils apprennent le décès de la bouche même de sa jeune épouse. Aurait-il découvert le secret du vieux marionnettiste ? Et si oui, pourquoi se serait-il donné la mort ? Des questions qui resteront pour nombre d’entre eux sans réponses, la faute à des marionnettes vindicatives qui entreprennent de les tuer un à un.

Charles Band est du genre à avoir de la suite dans les idées. Dans le milieu depuis déjà une bonne quinzaine d’années, il poursuit son œuvre cinématographique en enchaînant les créations de boîtes de production. A Empire pictures, en faillite, succède Full Moon entertainment dont Puppet Master marque le premier jalon, avant de devenir au fil du temps son porte-étendard, fort d’une ribambelle de suites plus ou moins officielles. A la tête du film, on retrouve David Schmoeller, avec lequel Charles Band a déjà collaboré à trois reprises (Tourist Trap, Fou à tuer et Catacombs) perpétuant ainsi un esprit de famille qui a toujours prévalu tout au long de la carrière du producteur. Un producteur un brin interventionniste, qui a tendance à s’accaparer les sujets des films qu’il produit, source en l’occurrence d’un conflit entre David Schmoeller et lui quant à la paternité de Puppet Master. Une vaine querelle tant le sujet – des marionnettes maléfiques – renvoie à tout un pan du cinéma fantastique auquel Charles Band s’était d’ailleurs déjà référé avec l’une des dernières productions Empire, l’excellent Dolls (1987) de Stuart Gordon. Un coup de maître que David Schmoeller ne parvient malheureusement pas à réitérer.

Comme la majorité des productions Charles Band, Puppet Master a été vendu sur un visuel avant toute ébauche de scénario, lequel était encore inachevé lorsque le tournage a commencé. Et ça se sent. L’illusion dure le temps de quelques scènes d’exposition, à commencer par ce prologue en 1939 qui voit d’hardis agents de la Gestapo arpenter les États-Unis à la recherche d’André Toulon. La quête de l’Arche d’alliance ayant été un fiasco quelques années auparavant, voilà donc les nazis qui se rabattent sur des pantins dotés de vie, sans plus de succès. Une manière bien peu subtile de nous suggérer les capacités belliqueuses desdites marionnettes dans le cas où elles tomberaient entre de mauvaises mains, par opposition au vieux marionnettiste aux élans paternalistes. Présenté de la sorte, André Toulon nous apparaît comme un vieil homme pétri de bonnes intentions qui a pu rompre sa solitude en donnant vie à certaines de ses marionnettes, selon un vieux rite égyptien dont nous ne saurons rien. Ce lien quasi filial qui unit les pantins à leur créateur disparaît avec le vieil homme. Les marionnettes semblent désormais condamnées à n’être plus que les simples sujets de quiconque saura leur redonner la vie.

Au nombre de 5 – le samouraï qui faisait le guet pour son maître ne réapparaît plus par la suite (dommage, il aurait pu faire des dégâts avec son katana miniature) – les marionnettes supplantent sans mal des personnages sans substances, auxquels le scénario ne réserve aucune péripétie, sinon celle de mourir. Une fois les quatre parapsychologues réunis à l’hôtel, l’intrigue n’avancera plus d’un pouce, circonscrite à la seule nuit passée entre ces murs. Des parapsychologues dont les capacités se retrouvent totalement inexploitées au-delà de leur simple illustration. Ainsi, Alex Whitaker (Paul Le Mat, qui a bien forci depuis American Graffiti) fait-il des rêves prémonitoires sans jamais les prendre en compte ; la voyante Dana Hadley perçoit la mort des gens mais pas la sienne ; Frank Forrester a pour seul talent d’être le parfait sosie de Peter Stormare ; et à force de ressentir certains événements à l’endroit où ils se sont déroulés, exclusivement d’ordre sexuel, Carlissa Stamford apporte un soupçon d’érotisme à l’intrigue. Chacun d’eux vit ses petites histoires dans son coin (Alex Whitaker ne serait sans doute pas contre consoler la veuve Gallagher, par exemple), ce qui est du pain bénit pour des marionnettes qui à l’inverse ne rechignent jamais à s’entraider. Une manière efficace d’équilibrer les débats lorsque l’effet de surprise est éventé. David Schmoeller ne sait visiblement pas trop quoi faire de ses personnages (cf. la servante qui revient d’entre les morts, menace les survivants, puis disparaît sans crier gare), qu’il zigouille du reste sans grande imagination ni perversité, n’en déplaise à la commission de censure qui trouve à redire dès qu’il y a trop de sang à l’écran. Un manque d’imagination qui se retrouve dans l’exploitation du cadre de l’intrigue, lequel se limite à quelques chambres impersonnelles, une salle à manger et un ascenseur. Le film ne décolle jamais, faute d’une intrigue solide et d’une ambiance soignée. De fait, on ne peut pas vraiment parler de film d’horreur tant David Schmoeller désamorce toute tension et suspense au profit de l’effet choc. Le film s’est vendu sur les marionnettes, alors il y aura des marionnettes. Point. Au moins, sur ce plan là, Puppet Master se montre généreux. David Schmoeller s’accommode fort bien de son budget riquiqui pour soigner chacune des apparitions des marionnettes, avec une prédilection certaine pour la caméra subjective. Le meilleur passage restant cette scène où la marionnette vamp s’incruste en pleine partie fine, prodiguant des baisers de plus en plus visqueux. Les méthodes employées ont beau être rudimentaires (mélange de stop-motion, animatronique et vraies marionnettes sous la houlette de Dave Allen), le résultat s’avère d’une redoutable efficacité, et en remontre à tous ces films qui aujourd’hui s’abandonnent un peu trop facilement au tout numérique.

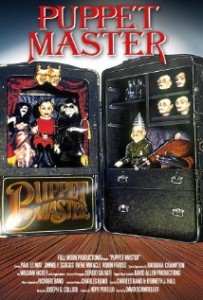

A l’origine, Puppet Master avait été envisagé pour une exploitation en salles. Et puis Charles Band en a décidé autrement. Pour optimiser le retour sur investissement, il a privilégié le marché de la vidéo, secteur alors en plein essor. Bien lui en a pris puisque le film a très bien marché sur ce support, au point d’engendrer une saga au long cours. Cela nous renvoie à cette période magique où les amateurs de fantastique arpentaient les vidéoclubs et se laissaient bien souvent appâter sur la seule foi d’un titre et d’une affiche évocateurs, poussés par leur insatiable soif de curiosités. C’est un peu de cet esprit là dont je me réclame aujourd’hui.

« Cela nous renvoie à cette période magique où les amateurs de fantastique arpentaient les vidéoclubs et se laissaient bien souvent appâter sur la seule foi d’un titre et d’une affiche évocateurs, poussés par leur insatiable soif de curiosités. C’est un peu de cet esprit là que je me réclame aujourd’hui. »

Cet époque ou l’on trouvait notre bonheur dans les vidéoclub, était vraiment « magique », j’en viens un peu à le regretter, même si j’ai eu la chance d’en redécouvrir plein de film sur internet, cela reste complétement différent