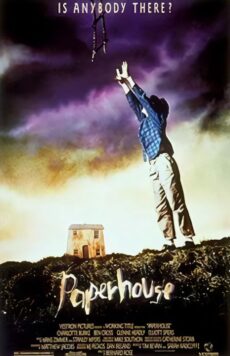

Paperhouse – Bernard Rose

|

Paperhouse. 1989.Origine : Royaume-Uni

|

Jeune collégienne, Anna Madden commence à vouloir n’en faire qu’à sa tête. Prise à partie par sa professeure de mathématiques, exclue de la salle de classe, elle fait un malaise. À sa mère morte d’inquiétude qui la raccompagne, elle dit l’avoir feint et se sentir en pleine forme. Passablement énervée, Kate Madden la ramène au collège illico presto. Plutôt que retourner en classe, Anna traîne avec une copine dans une ancienne station de trains désaffectée où elles finissent par jouer à cache-cache. Se dissimulant dans l’obscurité d’un tunnel, Charlotte perd à nouveau conscience. Et comme la première fois, elle se réveille dans la lande, à proximité d’une drôle de maison biscornue qui ressemble étrangement à l’un de ses dessins. Retrouvée par la police et ramenée à sa mère, la jeune fille présente cette fois-ci de réels symptômes de maladie. Devant garder le lit, elle passe le temps en agrémentant son dessin de la maison d’un garçon derrière l’une des fenêtres. Garçon qu’elle retrouve à l’endroit où elle l’avait dessiné lors de sa rêverie suivante. De plus en plus intriguée, elle aménage ensuite un escalier afin de lui permettre de le rejoindre. Une forte amitié se noue entre eux jusqu’à l’amoncellement des premiers nuages noirs à l’horizon d’où émerge une silhouette inquiétante qui a l’air de bien connaître Charlotte.

Bien qu’il ait déjà réalisé deux long-métrages (Smart Money en 1986, sorti exclusivement au Royaume-Uni puis Body Contact en 1987, lequel connaîtra uniquement une diffusion sur les chaînes de télévision anglaise et suédoise), Bernard Rose peine encore à se débarrasser de l’étiquette « réalisateur de vidéoclips » qui lui colle à la peau au moment de s’atteler à Paperhouse. Pourtant guère prolifique dans le domaine, il lui aura suffit d’un en particulier pour marquer durablement les esprits. En 1983 paraît le clip illustrant le single Relax du groupe britannique Frankie Goes to Hollywood. Avec son imagerie ouvertement gay et sadomasochiste, il choque les instances au point d’être censuré sur les ondes de la BBC, ce qui bien sûr n’a fait qu’accroître la popularité du premier album du groupe. Alors qu’un clip plus consensuel a été tourné en remplacement du sien, Bernard Rose poursuit son aventure avec Frankie Goes to Hollywood en signant le clip de leur autre single, Welcome to the Pleasuredome, sans créer davantage de remous. Bernard Rose n’est pas homme à cultiver le scandale. Et lorsque il lui prend l’envie d’adapter un célèbre ouvrage pour enfants issu de la littérature britannique (Marianne Dreams de Catherine Storr – 1958), il s’exécute avec déférence et non pas avec l’envie de tout pervertir. Déjà adapté – assez fidèlement – sous la forme d’une série télévisée en 1972 (Escape Into Night), Bernard Rose s’approprie le roman pour en faire une œuvre moins désespérée. Une approche a priori plus grand public qui n’interdit pas une certaine noirceur.

Paperhouse est un récit de l’enfance. Le film adopte en conséquence le point de vue de la préadolescente Anna Madden qui non seulement vit les événements mais s’en trouve aussi à l’origine. Dans ce contexte, les adultes restent en retrait, Kate Madden la première, mère dépassée face aux comportements déconcertants de sa fille. Elle navigue à vue, tentant tant bien que mal de lui venir en aide sans trop savoir ni comment ni pourquoi. Seule figure parentale présente en permanence, elle essuie les sautes d’humeur de sa fille quand John Madden, toujours en vadrouille à cause d’un travail l’emmenant par monts et par vaux, concentre les pensées positives de leur progéniture. C’est cette photographie de son père souriant que Anna conserve et contemple telle une relique, souvenir de vacances passées en famille. Ou encore ce besoin d’invoquer la figure paternelle en l’incluant à son dessin alors que Kate n’a pas ce privilège. Cette absence pesante est à la fois ce qui les unit et ce qui les sépare. Anna et Kate ne partagent bien évidemment pas les mêmes attentes, et appréhendent l’absent de manière diamétralement opposée. Kate nous apparaît en femme usée, fatiguée de devoir gérer seule l’éducation d’Anna sans pouvoir bénéficier de moments à elle. Elle s’acquitte néanmoins de sa tâche avec abnégation et un profond souci du bien être de sa fille. Elle s’efforce à maintenir un environnement agréable et de ne pas faire étalage de ses propres états d’âme devant sa fille, sauf lors d’échanges complices mais sans non plus s’appesantir outre mesure sur son profond désarroi. Face à Anna qui se réfugie derrière les mensonges, Kate tente de renouer un dialogue basé sur une confiance réciproque. Une belle intention qu’elle ne tient plus dès lors que Anna lui parle de cet univers parallèle où l’attend un garçon handicapé. Son pragmatisme se heurte alors à l’imaginaire débordant de sa fille. De cette incompréhension découlent des heurts minimes. Anna reste encore une enfant dont les coups de sang relèvent davantage de gamineries que d’une véritable envie de révolte. Ça monte vite pour redescendre aussitôt. Comme beaucoup d’enfants de son âge, elle pense avant tout à elle et n’a pas toujours conscience de la portée de ses actes ni des tourments qu’elle peut engendrer. Cependant, elle aime sa mère. Elle ne cherche donc pas à entrer en conflit avec elle ni à échapper à son ascendance. Et si la leçon d’équitation promise pour son onzième anniversaire lui paraît soudain la chose la plus importante de son existence, bien plus que son propre état de santé, ses rêveries vont l’amener à reconsidérer certaines priorités. L’univers onirique que Anna arpente n’a pas vocation à être une échappatoire. Au début, il s’impose à elle. Elle n’y retourne de son plein gré qu’après sa rencontre avec le garçon mélancolique vissé à sa fenêtre, pour lequel elle se sent investie d’une mission. Sous couvert de fantastique, Paperhouse revêt les atours du récit initiatique entremêlé avec un sous-texte plus introspectif.

Lorsqu’on s’aventure du côté du rêve, la psychanalytique n’est jamais bien loin. Paperhouse prête inévitablement le flanc à une analyse par ce prisme mais sans que Bernard Rose n’abuse de la symbolique. Il dépeint le monde onirique dans lequel Anna s’ébat de manière très littérale. Les transitions d’un monde à l’autre sont à l’avenant. À un évanouissement dans le monde réel succède un réveil dans l’univers onirique ; une porte se referme dans l’un, une porte s’ouvre dans l’autre. Ce pays des songes correspond à ce que Anna en a fait. Cette maison aux formes biscornues pourvue de son jardinet clos ressemblent trait pour trait au dessin naïf dont elle est l’auteure. Qu’elle y rajoute un arbre fruitier et celui-ci apparaîtra lors de son rêve suivant. Ce banal dessin représente une porte par lequel la réalité de Anna peut s’immiscer dans ses songes. Qu’il ait séjourné dans une poubelle et l’intérieur de la maison en porte immédiatement les stigmates, noirci et souillé. Anna ne jouit pourtant pas des pleins pouvoirs sur cet univers qu’elle a créé. Quelque chose d’indéfinissable impose ses vues, la mettant d’abord en relation avec Mark, dont elle apprendra qu’il s’agit d’un enfant malade alité depuis plus d’un an, puis en l’empêchant de gommer ce croquis du père, raturé car pas assez ressemblant à son goût. Une figure paternelle qui prend une importance de plus en plus conséquente au fil du récit mais pas de la manière attendue. De tout le film, le père est d’abord cet être absent qu’on regrette et qu’on espère. Même une fois présent physiquement, il doit combler la distance qui s’est établie avec sa fille. Renouer un contact trop longtemps rompu sans que le personnage ne gagne en épaisseur. Il demeure cet être insaisissable, presque évanescent, dont la vision cauchemardesque prend le pas sur ses allures de père aimant. Il y a quelque chose de trouble autour de lui, qui naît de pas grand chose, de quelques mots échangés entre Anna et sa mère au sujet de son alcoolisme. Cette figure paternelle malfaisante au visage scarifié qui en vient à brutaliser sa fille pourrait être le lointain écho d’actes de violence perpétrés en état d’ébriété. Bernard Rose s’en tiendra là, évitant de jouer l’ambiguïté quant au comportement du père à son retour au chevet de sa fille. On peut aussi interpréter cela comme l’émancipation annoncée de Anna qui en s’éveillant à la sexualité (elle qui disait détester les garçons finit par s’éprendre de Mark) marque le début de son indépendance, échappant peu à peu à l’emprise d’un père qui tente désespérément de la garder auprès de lui. Anna développe également un côté très maternel dans sa manière de prendre soin de Mark, de veiller à ce qu’il ne manque de rien et, surtout, qu’il retrouve un peu de joie de vivre. Comme exclue des débats, Karen apparaît en filigrane à travers ce comportement, qui n’est ni plus ni moins celui qu’elle adopte auprès de sa fille. Elle reste d’une importance capitale pour Anna, à la fois bloc inébranlable auquel la gamine peut toujours se raccrocher et inlassable protectrice. De la cellule familiale comme de sa fille.

Paperhouse n’a pas volé son Prix de l’étrange glané au festival d’Avoriaz 1989. On ne pouvait mieux définir ce drôle d’objet, d’une grande beauté formelle mais aux effets parfois trop appuyés, à l’image de la voix trafiquée du père dans le pays des songes. Une afféterie dont s’est fort judicieusement passé la version française. Bernard Rose trace sa propre route, sans compromission et avec une grande sincérité. Il croit en la force de l’imaginaire et avec trois fois rien, nous convainc que tout peut arriver. En outre, tout récit de l’enfance qu’il soit, Paperhouse n’occulte pas les versants sombres de l’existence et tout en conservant une constante poésie sait regarder la mort en face.