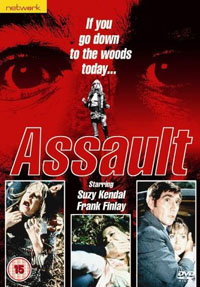

Meurtre à haute tension – Sidney Hayers

|

Assault. 1971Origine : Royaume-Uni

|

La jeune Tessa (Lesley-Anne Down) est violée dans les bois à proximité du lycée de jeunes filles tenu par le couple Sanford. Désormais plongée dans un mutisme duquel n’arrive pas à la faire sortir le docteur Lomax (James Laurenson), la lycéenne traumatisée n’est d’aucune aide à l’inspecteur Velyan (Frank Finlay) et le coupable est donc libre de repasser à l’acte sur une autre jeune fille, cette fois assassinée en plus d’avoir été violée. La découverte du corps incombe à Julie West (Suzy Kendall), la professeur de dessin, justement prévenue de l’intention de son élève d’aller à travers bois. Étant arrivée trop tard sur les lieux, elle n’a pu lui venir en aide. Mais elle a tout de même eu le temps d’entre-apercevoir le tueur…

Décidément une belle époque pour le cinéma européen que les années 60 et 70. C’était le temps où le cinéma de genre était conçu à vaste échelle, dépassant le cadre des frontières pour être forgé à coups de coproductions, qui apportant de l’argent, qui des décors naturels, qui le savoir-faire de ses techniciens, qui ses acteurs… Les genres abordés s’influençaient ainsi les uns les autres. Le Royaume-Uni, qui avec sa Hammer films inspira toute une vague de films d’épouvante dans les années 60, se trouvait à l’entame des années 70 remis sérieusement en question par la forte montée en puissance de l’Italie. Le peplum, le western, puis par la suite le polar firent du pays de Fellini, Antonioni, Rosselini et compagnie la plaque tournante du cinéma bis, dans laquelle même les Américains piochaient à l’occasion (chose assez ironique si l’on considère que l’Italie a essentiellement revitalisé des genres popularisés en Amérique). Au début de la décennie, le giallo avait ainsi le vent en poupe. Un genre quant à lui typiquement italien, à priori. Et pourtant, l’époque étant à l’audace, cela n’empêcha pas quelques autres pays de proposer leurs propres versions. Meurtre à haute tension est ainsi un « yellow » réalisé par le briscard Sidney Hayers, qui avec son Cirque de l’horreur en 1960 et ses quelques épisodes de Chapeau Melon et bottes de cuir ne semblait pas apte à marcher sur les pas d’un Mario Bava, malgré la présence de Suzy Kendall, actrice aussi élégante que sexy à peine sortie du tournage de L’Oiseau au plumage de cristal, giallo vénérable si il en est puisque le premier de Dario Argento, et qui allait remettre le couvert peu de temps après sous les ordres de deux autres « maestri » du cinema italien : Sergio Martino dans Torso et Umberto Lenzi dans Spasmo.

Encore novices dans le domaine du giallo, Hayers et son scénariste John Kruse optent pour l’adaptation d’un roman de Kendal Young et pour un schéma pour le moins classique. Le film se retrouve ainsi découpé en parties bien délimitées les unes des autres : dans un premier temps l’intérêt se porte donc sur les agressions, au nombre de deux et quasiment l’une à la suite de l’autre, ce qui forcément en fera les instants les plus mouvementés mais aussi les plus courts du film, dénouement mis à part. Suite à ces agressions, les personnages principaux interviennent dans le récit, et c’est alors que Hayers se mettra à présenter toute une liste de coupables potentiels, allant de Mr Sanford, époux de la directrice du lycée, au docteur Lomax, chargé de la guérison de la première victime, en passant par un journaliste suivant cette affaire d’un peu trop près. Les soupçons se porteront sur chacun d’eux en raison du personnage de Suzy Kendall, témoin occulaire génante et qui n’hésite pas à se placer dans la peau d’un appât pour faire sortir l’assassin de l’ombre… Mais pourquoi donc le faire sortir de l’ombre puisqu’elle l’a vu, cet assassin ? Et bien tout simplement pour se dédouaner du ridicule qui lui colle à la peau. Parce qu’en bonne artiste qu’elle est, sa description de l’assassin est pour le moins… imaginative. La jeune femme aura ainsi révélé ainsi à un tribunal médusé que l’homme qu’elle a vu n’est autre que le diable ! Que sa tête était entourée d’un halo rouge et que ses yeux brillaient tout rouge également ! Stupeur dans l’auditoire ! Le juge, en bon anglais sarcastique, demandera alors non sans une certaine moquerie si le diable avait des cornes, tandis que les policiers, honteux de leur propre témoin, se seront déjà barrés en catimini. Il est donc normal que la jeune femme cherche à prouver sa bonne foi et sa santé mentale en aidant les enquêteurs plus qu’ils ne le demandent, leur accordant bien volontiers que l’aspect rougeâtre de l’assassin était peut-être dû aux feux arrières de sa voiture.

Il va sans dire que la crédibilité du film aura été écornée par ce début quelque peu déplacé, flirtant déjà avec le genre fantastique dès le premier viol, lors de la vision d’un pylône électrique plutôt louche (car bourdonnant comme les gadgets de la science-fiction des années 50). Hayers reposera ensuite définitivement les pieds sur terre, revenant à quelque chose de plus concret et oubliant totalement l’interprétation diabolique et absurde de son héroïne. Ce faisant, il plonge dans un classicisme giallesque d’école, avec ses grosses ambiguïtés sur plusieurs personnages, dont l’immanquable pervers sévissant dans les couloirs du lycée pour le bonheur de quelques donzelles en jupette vivant fort mal de ne pas être en lycée mixte. Les mobiles des suspects sont les mêmes qu’à l’accoutumé, et cette deuxième partie de film en précédera une troisième dont la présence est tout aussi convenue : l’écrémage des suspects, qui tour à tour sont innocentés jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un seul, c’est-à-dire un personnage secondaire. Hayers, comme beaucoup d’autres réalisateurs, triche avec les règles du genre policier en ne mettant pas tous les suspects sur un même pied d’égalité, ne donnant pas toutes les clefs à son public (lequel, pour peu qu’il soit habitué au genre et qu’il fasse un minimum attention aux dialogues, aura déjà trouvé le coupable). Difficile de lui en tenir rigueur, puisque le réalisateur trouve tout de même le moyen d’insuffler un peu d’humour british à son film, notamment lors de cette improbable scène dans laquelle un homme cherche à prouver sa culpabilité à la police, tandis que celle-ci s’obstine à lui démontrer son innocence. Un dialogue de sourds rappelant un peu le sketch du perroquet mort par le Monty Python…

Davantage que l’intrigue elle-même, finalement très plate, ce sera ce côté british qui démarquera Meurtre à haute tension d’un banal giallo. Le style est ainsi très différent des œuvres baroques italiennes et s’enracine dans un quotidien beaucoup moins glamour, beaucoup moins vicié (vicieux ?) que dans les œuvres transalpines. La photographie du film ainsi que la personnalité des personnages font que tout l’aspect « stylisé » propre au giallo italien tombe à l’eau au profit d’une noirceur générale et d’un flegme à peine remis en cause par les révélations finales. Hayers est un réalisateur bien anglais, et il ne semble pas avoir été facile pour lui de lutter entre les codes du giallo et entre ses propres tendances. Il en résulte un film maladroit, conçu avec professionnalisme (si ce n’est pour la musique, aussi envahissante que repoussante), mais qui aurait beaucoup gagné à ajouter à son aspect british davantage de violence (deux meurtres en début de film, c’est peu) et d’érotisme (les séquences de viol sont ainsi cadrées de façon à ce que l’on ne distingue rien… les italiens ont dû s’en arracher les cheveux !).