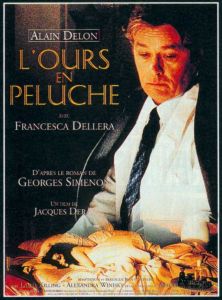

L’ours en peluche – Jacques Deray

|

L’Ours en peluche. 1994.Origine : France – Italie

|

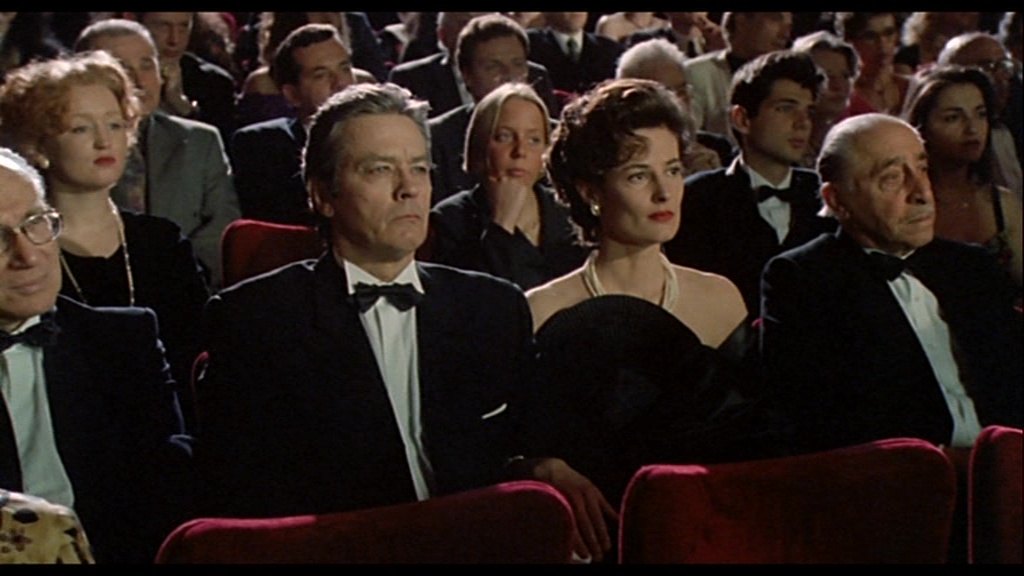

Éminent gynécologue et obstréticien, Jean Rivière (Alain Delon) est une personnalité qui compte à Bruxelles, et bien au-delà. La clinique qu’il dirige est tellement réputée que les femmes du monde entier se pressent pour y accoucher suivant ses bons soins. Elles sont à la fois son gagne-pain et son violon d’ingres puisque bien que marié, il multiplie les aventures extraconjugales. Un soir, alors qu’il s’apprête à rejoindre Chantal (Francesca Dellera), sa maîtresse du moment, il reçoit un appel anonyme qui l’accuse d’avoir tué une femme et que pour cela, il mourra bientôt. Le lendemain, pour donner corps à cette menace, il manque de se faire renverser par une voiture. Plus tard, il reçoit à la clinique un étrange paquet contenant un ourson en peluche. D’abord désarçonné puis intrigué, Jean Rivière décide de remonter le cours des événements afin de comprendre ce qu’on lui reproche réellement. Une enquête proche de l’introspection qui va l’amener à mettre un nom sur l’un de ses nombreuses conquêtes.

Après le tout à l’égo qu’auront été les années 80 pour Alain Delon, on pouvait légitimement se demander ce qu’il avait encore à apporter au cinéma. Voire ce que le cinéma pouvait encore apporter au mythe Alain Delon. Lui-même semble encore se poser la question en cette année 1990 à travers deux films diamétralement opposés. En jouant pour la première fois sous la direction de Jean-Luc Godard dans Nouvelle vague, titre ironique s’il en est puisque l’acteur sera totalement passé au travers à l’époque de l’explosion du mouvement, il renoue avec les ors du festival de Cannes. Dancing machine de Gilles Béhat rappelle quant à lui son appétence pour le polar et les personnages taciturnes et cabossés. Mais dans un cas comme dans l’autre, le public se détourne de lui, entérinant le déclin populaire amorcé à la fin de la décennie précédente. Pourtant, Alain Delon ne désarme pas. Avec Le Retour de Casanova d’Edouard Niermans, il tente de jouer avec son image de vieux séducteur. Le public ne suit pas davantage, et tout le métier n’a d’yeux que pour son partenaire, le survolté Fabrice Luchini. Il s’en remet donc à de vieilles recettes – lui et les femmes, jeunes de préférence – et à Jacques Deray, un réalisateur qu’il connaît bien (La Piscine, Borsalino, Flic Story,…), avec lequel il enchaîne Un crime, adapté du roman Le Dérapage de Gilles Perrault, puis cet Ours en peluche tiré du roman éponyme de Georges Simenon. Une adaptation qui délaisse malicieusement le 16e arrondissement parisien pour s’implanter à Bruxelles. Alain Delon n’étant plus prophète en son pays, tourner ailleurs sonne comme une évidence. Et comme un appel du pied à son glorieux passé, le film tente de renouer avec les belles heures de la coproduction franco italienne. Une manière de se rassurer qui ne va pas dans le sens d’un renouveau. Jacques Deray et Alain Delon ne semblent n’avoir d’autres ambitions que de tourner en pantoufles un film dont le seul argument publicitaire doit être – et est – la présence de l’acteur tout en haut de l’affiche.

Écrit notamment par Jean Curtelin et Dardano Sacchetti (l’homme derrière une palanquée de films du cinéma de genre italien de La Baie sanglante à Démons en passant par La Mort en sursis ou encore L’Au-delà), le scénario de L’Ours en peluche se présente comme une adaptation fidèle du matériau d’origine. Du moins en apparence car la présence d’Alain Delon en altère fortement le contenu. Récit d’une déchéance sous la plume du romancier liégeois, la menace qui plane au-dessus de la tête de Jean Rivière devient une simple épine dans son pied, un accroc à sa vie si bien ordonnancée. Non pas qu’il prenne cela à la légère mais la manière avec laquelle il finit par évacuer le problème laisse pantois quant à l’impunité qu’il s’octroie. Cela aurait d’ailleurs pu être un sujet, cette classe dominante capable des pires extrémités pour écraser les plus faibles jusqu’à leur effacement pur et simple. Mais cela aurait nécessité une approche moins scolaire de la part de Jacques Deray qui ici semble s’être donné comme unique conduite de suivre sa star à la trace. Les personnages secondaires n’ont pas le droit d’exister en dehors de sa personne. Alain Delon phagocyte le film par sa seule présence. Pourtant, il n’en profite même pas pour tirer la couverture à lui en nous gratifiant d’un numéro d’acteur. Il parcourt le film l’air las, portant en lui toute la misère du monde. Le seul moment où il donne de sa personne, c’est lors de la scène de sexe avec Francesca Dellera, dans une démonstration ostentatoire de sa virilité triomphante. Dans le contexte du film, Jean Rivière n’existe et ne brille que par sa notoriété. Cela mis à part, on ne voit pas trop ce que les femmes peuvent lui trouver, elles qui sont pourtant prêtes à se le disputer (Madame Jubert et la secrétaire personnelle du docteur, jamais avares en piques bien senties et en regards en coin l’une envers l’autre) alors qu’il ne leur rend jamais l’intérêt qu’elles lui portent. Jean est un homme triste que rien n’anime si ce n’est tirer son coup. Et encore faut-il que cela soit fait comme il l’a décidé et où il l’a décidé. Les surprises et les lieux incongrus, très peu pour lui. Au fond, l’attraction qu’il exerce sur les femmes n’est crédible que parce qu’il est joué par Alain Delon. En l’état, Jean Rivière reste un personnage indéfini. Cela donne l’impression que Jacques Deray part du principe que tout le monde connaît le roman. Ou pire, que la présence seule de Delon suffit. Et comme le personnage qu’il doit incarner n’a rien à offrir, on s’en remet à son interprète. Jean Rivière et les femmes devient de facto Alain Delon et les femmes. Et ce dernier n’a pas besoin de faire des efforts pour qu’elles se pâment toutes devant lui. Du moins c’est comme ça qu’il aime à se dépeindre, ce que le film relaie allègrement. Il peut bien faire ce qu’il veut, les tromper, les faire souffrir, les effacer de sa mémoire, elles demeurent irrésistiblement accrochées à lui. Quitte à s’oublier elles-mêmes, voire à mettre fin à leurs jours en un geste follement romanesque.

A trop s’apesantir sur le malheureux docteur menacé, L’Ours en peluche tient à distance le véritable drame de l’affaire, le sort de Claudia, cette ex interne de la clinique dévorée par un amour unilatéral. Et en agissant ainsi, Jacques Deray travestit la réalité. En victimisant à outrance Jean Rivière, il en vient à inverser les rôles de manière abjecte. Car qu’on ne s’y trompe pas, Jean Rivière est un homme de la pire espèce. Un prédateur qui ne se contente pas de séduire sans efforts, mais qui fond sur ses proies à la première occasion. Claudia n’est que ça, un nom de plus à inscrire à son tableau de chasse. Une femme qu’il aura possédée contre son gré alors qu’elle se reposait entre deux interventions. Autrement dit, un viol en bonne et due forme. Sauf que le film glisse ce fait répréhensible sous le tapis, maquillant cela en tragédie romantique. Dans sa quête d’amour absolu, Claudia ne se rend pas compte de l’ignominie de la situation. Elle est dépeinte comme une blanche ingénue qui pense avoir été désignée comme l’élue de coeur du brave docteur. Elle-même ne se voit pas en victime. Et la police encore moins qui n’a semble-t-il pas jugé bon de poussé l’enquête jusqu’à fouiller son appartement afin de mieux comprendre l’origine de son acte. En somme, elle est invisibilisée comme toutes ces femmes ayant subi des agressions sexuelles. Aujourd’hui, un personnage tel que Jean Rivière serait, si ce n’est châtié, au moins mis en défaut. Dans L’Ours en peluche, il est au contraire conforté dans sa position de dominant, s’octroyant le droit de vie et de mort sur les petites gens. Protégé par le prestige de sa position sociale, Jean Rivière se comporte en égoïste irresponsable prompt à verser des larmes de crocodile sur le sort de la pauvre Claudia pour mieux se dédouaner dans la foulée. Loin de chercher à s’interroger sur ce comportement, Jacques Deray filme les tourments de son personnage principal sans une once de recul et de regard critique. C’est limite s’il ne nous invite pas à pleurer sur son sort, lui qui se prend un retour de bâton après avoir toujours privilégié sa propre personne à ceux qui l’entourent. De son combat intérieur, Jacques Deray tire un film languissant qui se regarde un peu trop le nombril, guère aidé par sa star en service minimum.

Avec L’Ours en peluche, Alain Delon doit se faire une raison. Il ne peut plus compter sur sa seule présence pour attirer le public. Plus gros échec de sa carrière – moins de 10000 entrées ! – ce film marque également 30 ans plus tard le gouffre abyssal dans la représentation des violences faites aux femmes. Pris en l’état, L’Ours en peluche n’est plus seulement une enquête mémorielle d’une assommante inanité mais également un précipité de la misogynie qui a cours dans le milieu du cinéma en particulier, et dans la société en général. Un sous-texte peut-être aussi présent dans le roman qu’il aurait au moins fallu questionner plutôt que nous le retranscrire servilement.