Le Triomphe des innocents – James Glickenhaus

|

Slaughter of the Innocents. 1993.Origine : États-Unis

|

En rentrant chez elle par un soir d’orage, une mère de famille découvre horrifiée les corps de ses deux filles sauvagement assassinées. Un coupable est rapidement trouvé puis condamné, Bobby Martel. Alerté par son fils, un mordu de faits criminels, l’agent spécial du FBI Stephen Broderick (Scott Glenn) tente d’éviter la peine de mort au condamné, dont la culpabilité prête à caution. Un réveil un peu tardif qui n’empêche pas son exécution. Désormais convaincu que le véritable coupable court toujours, il rouvre l’enquête. Les événements s’accélèrent lorsque le psychopathe kidnappe une enfant sous les yeux de sa mère. Il faut agir vite et bien si Stephen veut la retrouver vivante.

En dépit de la présence de Christopher Walken, le film de mercenaires McBain a été un four monumental aux États-Unis. En cette année 1991, l’engouement du public se porte de manière inattendue vers le thriller inspiré d’un roman de Thomas Harris, Le Silence des agneaux. Un succès colossal couronné de 5 Oscars l’année suivante prompt à lancer une nouvelle tendance. Il semble désormais possible d’œuvrer dans le glauque tout en touchant un large public. Et le glauque, James Glickenhaus maîtrise, lui qui aime arpenter les bas-fonds de la Grosse Pomme que ce soit en tant que réalisateur (Le Droit de tuer, Blue-jean Cop) ou en tant que producteur (Frères de sang 2 et 3, Frankenhooker). Il se lance alors dans l’écriture d’un thriller bien sombre où son tueur ne se contentera pas de tuer des adultes mais étendra sa folie meurtrière à des petites filles et à des animaux. Et pour lui faire la chasse, il engage nul autre que Scott Glenn, déjà de l’aventure du film de Jonathan Demme dans le rôle de Jack Crawford. Un choix opportuniste et profondément marqué dont il se défend, James Glickenhaus refusant d’être placé sous la lourde ascendance du Silence des agneaux. Pourtant sur le papier, l’adolescent Jesse Broderick cultive quelques ressemblances avec la stagiaire Clarice Starling, deux personnages en construction amenés à se jeter dans la gueule du loup. Reconnaissons néanmoins au réalisateur une approche déconcertante de son sujet qui rend effectivement son film unique… malheureusement pas dans le bon sens du terme.

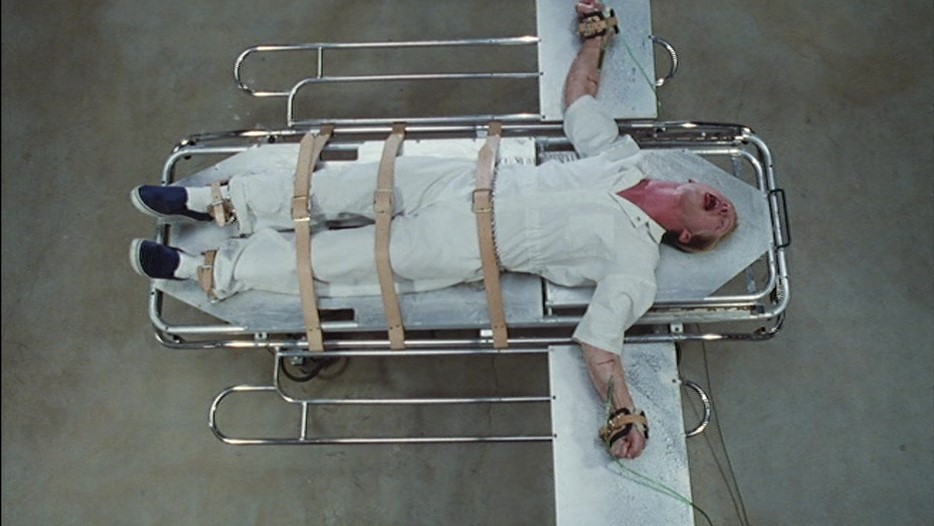

« Meilleur est le méchant, meilleur est le film ». Si l’on prend cette formule d’Alfred Hitchcock comme parole d’évangile alors Le Triomphe des innocents n’est pas bien fameux. Un constat un peu rude qui découle directement du traitement de James Glickenhaus. Il n’a que peu d’intérêt pour Mordecai Booth, grand échalas aux faux airs d’hippie, combi volkswagen des années 60 et sandales à semelle plate de rigueur. Il nous le dépeint comme un illuminé qui perpétue ses crimes au nom du seigneur, se prenant pour le nouveau Noé. Cependant, nous ne le verrons jamais à l’œuvre, du moins jamais effectuer le gros œuvre. Trop atroces, ses exactions se résument à un cadavre mutilé baignant dans son sang (le prologue), une scène de crime, et au compte-rendu circonstancié qu’en fait Stephen Broderick devant ses collègues du FBI. En guise de pis-aller, James Glickenhaus nous le montre néanmoins empaler un commerçant sur une tête de cerf empaillé (laquelle trahit au passage sa nature caoutchouteuse) et kidnapper une fillette dans une station-service que sa mère a laissé assoupie sur la banquette arrière la fenêtre grande ouverte. A noter la transformation de l’employé de la station qui en un éclair passe du type amorphe croulant sous le poids de l’ennui au justicier de circonstance, l’arme à la main, dépité de ne pouvoir poursuivre le kidnappeur en cavale. Des actions sporadiques qui ne suffisent ni à rendre le tueur inquiétant ni à relancer efficacement l’intrigue. En fait, Mordecai Booth s’apparente à un phénomène de foire à l’image de son antre, véritable musée des horreurs jonché de cadavres et de morceaux épars de corps humains. Un monstre sanguinaire qui ne doit sa longévité qu’à l’impéritie des forces de l’ordre.

Le Triomphe des innocents fascine par son côté parfait inventaire de l’incompétence. Celle-ci se conjugue à tous les niveaux. Il y a d’abord cet agent d’entretien de bibliothèque qui avoue à contrecœur ne pas avoir nettoyé les tables de lecture comme il aurait dû le faire. Un « oubli » fâcheux à titre professionnel qui se dote de vertus bénéfiques puisqu’il permet au FBI de collecter quelques précieuses empreintes digitales dans le cadre de son enquête. Relevons également le laxisme du personnel d’embarquement à l’aéroport, peu regardant quant à la nature des passagers. Mais le summum est atteint par les agents du FBI, pas fichus de prendre leur enquête par le bon bout. Ils semblent naviguer à vue, se jetant sur le premier indice venu sans chercher à recouper les informations. C’est ainsi qu’ils concentrent leurs efforts sur un néo-nazi planqué dans une cabane en bois. Un homme seul qui monopolise néanmoins un contingent important d’hommes et de matériel et qui mourra criblé de balles à cause du manque de sang-froid d’un agent (le débutant Aaron Eckhart ). Dans le marasme ambiant, Stephen Broderick a beau jeu de la ramener en envoyant son imposant curriculum vitae à la figure d’un agent de terrain, il ne vaut pas mieux que les autres. A l’agent Roxane Lemar qui lui fait part de ses doutes – argumentés – quant à la pertinence d’orienter leurs recherches du côté de l’extrémiste Robert Vale, il ne relève pas, préférant maintenir l’assaut prévu. Une attitude hautaine révélatrice de son plus grand défaut, ne porter aucun crédit aux propos de ses pairs. L’agent expérimenté n’a d’yeux et d’oreilles que pour son ado de fils, lequel s’avère plus efficace et perspicace que tout le FBI réuni. A désespérer de dilapider l’argent de l’état pour ça.

Jesse Broderick est le parfait prototype de l’enfant pourri gâté. Il dispose d’un équipement phénoménal pour son âge. Un ordinateur muni des logiciels les plus perfectionnés, un téléphone privé, une imprimante, une radio cibi, un appareil photo et un Dataman, sorte d’ordinateur portatif dont Stephen découvre l’existence. A croire que ce n’est pas lui qui lui achète tout ça !Un enfant roi qui se croit tout permis et agit comme bon lui semble. Il sèche les cours pour écouter l’allocution de son père devant une assemblée d’agents du FBI, entre sans frapper dans la chambre de ses parents au petit matin sous prétexte qu’il a quelque chose d’important à dire à son géniteur, et cerise sur le gâteau, prend seul l’avion direction Salt Lake City muni de la carte de crédit paternelle. Il n’hésite donc pas à mentir à ses parents, à les voler même, mais ceux-ci ne s’en formalisent pas. Ils lui passent tous ses caprices, même si ceux-ci sont de nature à perturber durablement un gamin de son âge. Stephen traîne donc son fils aux frais du contribuable sur les diverses scènes de crime et s’extasie devant ses capacités de déduction. Bref, Jesse est horripilant, bien aidé par la lamentable prestation de Jesse Cameron-Glickenhaus, illustration des ravages du népotisme. Le réalisateur assume au point de l’introniser personnage principal. Toute l’intrigue tourne autour de lui et de ses investigations dignes du Club des Cinq. L’insupportable adolescent agit en toute impunité, soumet un témoin conciliant à un interrogatoire sans se faire rembarrer (et dieu sait qu’il aurait mérité!) et s’improvise soudain reporter en photographiant à tout va la décoration morbide de la cachette du tueur. A sa suite, Le Triomphe des innocents perd toute crédibilité au profit d’un croisement improbable entre Le Silence des agneaux et Maman, j’ai raté l’avion. Désemparé, Scott Glenn ne cherche même pas à sauver la face, demeurant comme absent toute la durée du film.

Le Triomphe des innocents est de ces films qui énervent tant il donne l’impression de nous prendre pour des imbéciles. Les yeux de Chimène pour son fils, James Glickenhaus se perd dans son intrigue et n’offre aucune scène mémorable. Tout au plus retiendrons-nous le vol plané de cette nouvelle arche dans le cadre majestueux du parc national de la vallée des dieux, dans l’Utah. Sans doute conscient de l’indigeste mélange des genres mais toujours décidé à faire croire à son fils qu’il peut être un comédien, James Glickenhaus achève sa carrière de réalisateur sur Timemaster, un vrai film familial qui ne se cache plus derrière l’étiquette du genre à la mode.