Le Jour d’après – Nicholas Meyer

|

The Day after. 1983Origine : Etats-Unis

|

Merci de bien vouloir lire cette critique avec un air grave et concerné, car Le Jour d’après est peut-être le téléfilm le plus coté de l’histoire de la télévision américaine. Diffusé non seulement en avant-première à Ronald Reagan et à ses conseillers à la défense, cette diatribe anti-bombe parvint aussi à s’imposer sur les écrans du bloc de l’est -URSS comprise-, de Chine, de Cuba et de Corée du nord (dans de nombreux pays -dont la France- ce fut sur le grand écran). Aux États-Unis, le téléfilm fut suivi d’un débat auquel participa entre autres Henry Kissinger, l’ancien Monsieur Diplomatie de Richard Nixon et de Gerald Ford. Et pour bien comprendre tout le sérieux avec lequel le téléfilm fut traité, il n’y a qu’à constater qu’aucune pub ne fut diffusée après la scène d’apocalypse, ce qui relève du phénomène extraordinaire à la télévision américaine… C’est que nous sommes en présence d’un produit de commande qui en appelle à l’humanité toute entière ! Alors que les tensions internationales restaient très vives depuis l’intervention soviétique en Afghanistan et depuis l’investiture du néo-croisé Reagan, ABC décida de mettre en route un film portant sur les effets d’une guerre nucléaire vus depuis la population civile. Un sujet hautement sensible, apte à titiller à la fois le gouvernement américain (qui tenta un coup de pression pour qu’il soit clair que la première attaque nucléaire du film vienne du camp soviétique) et la censure (comment traiter du sujet sans avoir recours à des images très violentes). Nicholas Meyer, le réalisateur engagé, tenta de résister non sans un certain succès, et ce fut en fait avec ABC qu’il eut le plus de problème. Âpres furent les négociations du montage final, en particulier pour ce qui concernait la durée du téléfilm : ABC voulut 3 heures en deux parties, Meyer une seule partie de 2 heures, sur quoi ABC répliqua en acceptant le principe d’une diffusion en un seul bloc mais conséquemment réduite. Quelques claquements de porte et retours par la fenêtre plus tard, et Meyer obtint ses deux heures. Il fit cependant une croix sur ses plans chocs de dégâts corporels engendrés par les explosions nucléaires. C’est très certainement en pensant à ça que l’avertissement en fin de film nous indique que les effets vus dans le film sont minorés. On pourrait penser que cette précision était futile… Ce serait faire peu de cas de l’objectif auquel s’est très rigoureusement tenu le réalisateur durant tout son téléfilm, celui d’un réalisme quasi documentaire, à la limite du docu-fiction d’anticipation.

Qui dit film sur le péril nucléaire dit Dr. Folamour, alpha et omega du genre. Et bien Le Jour d’après ne peut pas y être comparé, tant le point de vue adopté par Meyer est différent de celui de Kubrick. Prenant volontairement racine autour d’une petite bourgade du Kansas (Lawrence, réputé pour être le centre géographique du pays), l’intrigue cherche avant tout à interpeller l’américain -ou l’humain- moyen et à le mettre dans un contexte qui serait très certainement proche de ce qu’il vivrait en cas de véritable conflit nucléaire. Au point que les personnages ne prêtent qu’une oreille distraite aux prémices du conflit et au début de l’escalade fatidique, annoncés à la radio ou à la télévision. Tout le monde est trop pris par sa vie privée ou professionnelle, et les crises sont devenues relativement banales, ce qui a pour conséquence de ne plus trop intéresser la population. Tant et si bien que pendant pratiquement une heure, Meyer ne filme que les banalités de la vie de tous les jours, ne nous expliquant le contexte géopolitique qu’à travers les médias auxquels le spectateur ne prête attention que parce qu’il sait d’avance sur quoi cela va déboucher. Autrement, le réalisateur prend le pari que s’ils étaient à la place des personnages, les spectateurs feraient comme eux et ne se formaliseraient pas particulièrement. Ils seraient à l’image de cette famille qui prépare le mariage de la fille aînée, de ce couple qui apprend que leur fille va quitter le domicile, de cet étudiant qui va retourner chez lui, voire de ce militaire qui s’en va sans trop d’inquiétude ou de ce professeur d’université qui étudie froidement les faits.

Cette façon de présenter les choses est à double tranchant : d’un côté, l’heure que dure cette mise en situation est franchement longue… Rien ne se passe, alors que nous sommes clairement dans l’attente. En temps que spectacle, c’est extrêmement frustrant : pas mal de personnages, tous très quelconques. Mais d’un autre côté, le réalisme ne pouvait pas passer mieux qu’en évitant ainsi toute forme de dramatisation, que ce soit pour les personnages (ce ne sont que des échantillons du pékin lambda) ou pour la situation politique mondiale. Ainsi, le spectateur ne pourra par la suite que mieux prendre conscience de l’épée de Damoclès qui pèse sur sa propre tête et se rendre compte que sa vie quotidienne tient à pas grand chose. L’effet de surprise sera foudroyant, et ne pourra que produire un effet monstre… Toutefois, encore faut-il que ce même spectateur puisse suivre le cheminement sans se lasser. Nous sommes ici dans le travers opposé à celui qui caractérise généralement le cinéma américain : là où généralement celui-ci tombe dans la facilité voire dans l’imbécilité à force de trop vouloir faire dans l’héroïsme, ici il est d’une austérité radicale. Sur le fond, Meyer a fait de l’excellent travail. Sur la forme, cela se discute…. Mais comment aurait-il pu en être autrement ? Réduire le nombre de personnages ou faire du tri au montage n’aurait pourtant pas été une solution : ce sont aussi ces longueurs et cette variété de personnages qui instaurent la normalité pour mieux la briser, et sans cela l’identification de la société dans son ensemble n’aurait pas été aussi prononcée.

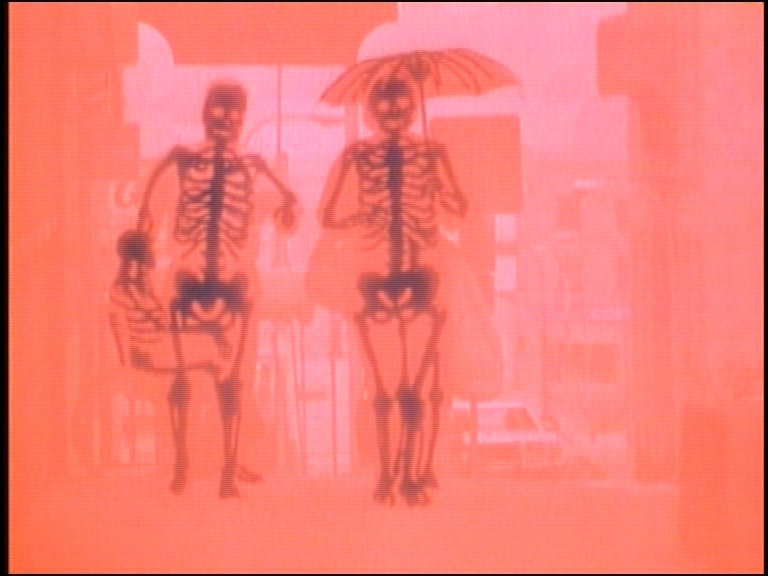

Vient ensuite la partie où les missiles américains partent pour l’Union Soviétique, tandis que d’autres font le chemin inverse. La prise de conscience des personnages a fini par arriver, mais de façon bien tardive, et si quelques uns ont pu vaguement se préparer à affronter ce qui s’annonce, aucun n’en a pris la pleine mesure. L’effet sur les personnages de ces missiles qui décollent est ravageur… Il annonce l’imminence de l’arrivée des bombes soviétiques, qui en effet ne tardent pas. Ayant pour l’occasion embauché ce qui se faisait de mieux en termes d’effets spéciaux, Meyer évoque toutes les facettes d’une explosion atomique : les iconiques champignons atomiques, la destruction pure et simple d’une ville (ici Kansas City), mais aussi le souffle direct (les passants désintégrés) et indirect (le gamin rendu aveugle pour avoir regardé l’explosion de loin, le souffle radioactif). Scène impressionnante d’une dizaine de minutes, elle est assurément l’une des plus rudes visions de l’apocalypse vue sur un écran. Tout juste peut on trouver que l’idée des humains devenant translucides lors de l’explosion (on ne voit plus que les squelettes sur fond rouge : c’est la désintégration) est un peu kitsch, mais globalement Meyer a résisté à la tentation d’en faire trop là où il aurait encore pu forcer le trait sur la dramatisation. Les personnages de la première partie se sont effacés, certains sont morts, mais sans que leur calvaire ne prenne le pas sur celui de la société dans son ensemble. La vie post-apocalyptique sera la même pour tous, le réalisateur continuant à s’appuyer sur des personnages / échantillons, perdus dans la masse qu’ils représentent, confrontés aux mêmes problèmes insolubles sans avoir ni plus ni moins de chance. Et surtout pas d’héroïsme ou de rodomontades sentimentales : tout le monde est bien trop mal en point pour cela. L’apathie est trop générale pour que de grandes effusions de douleurs puissent avoir lieu. Il n’est pas jusqu’à l’hôpital, habituellement haut-lieu de la bravoure au quotidien (il n’y a qu’à voir les innombrables séries hospitalières existantes), qui ne soit vaincu. Trop de monde, pas assez d’équipements et de matériel de soin, une protection inexistante aux radiations et le personnel qui subit lui-même les retombées. Ainsi, le médecin qui apparaissait en bonne place dans la première partie doit baisser pavillon. Tout est définitivement foutu, et même la bonne volonté ne peut rien y faire. Même si le cessez-le-feu a été signé, rien ne pourra relever le pays.

Les personnages sont devenus des zombies, arborent des brûlures de plus en plus étendues, subissent de plein fouet les effets des radiations, savent que leurs proches qui ne sont pas morts ont de fortes chances de l’être bientôt et qu’ils sont eux-mêmes condamnés soit à errer au milieu des décombres et des cadavres d’hommes ou d’animaux, soit à finir dans un gymnase reconverti en mouroir… Pendant que dans le même temps, le président s’exprime futilement en parlant de l’Amérique à relever à un peuple qui n’a pratiquement plus de moyens de communication, de subsistance et qui ne sait même pas ce qu’il est advenu à leurs concitoyens d’autres endroits du pays. Cette vision post-apocalyptique, d’un réalisme cru, est bien dans la mouvance de la première partie. Tout aussi peu scénarisée, mais tout aussi cohérente avec l’ambition affichée. Très rigoureux, le père Meyer. Pour mieux rendre son film universel et éviter de détourner l’attention des effets d’une guerre nucléaire, il a aussi soigneusement évité de trop parler politique, laissant volontiers flou le démarrage de la guerre et la désignation d’un pays agresseur. Par les évocations de la radio ou de la télévision de la première partie, il se contente d’évoquer une escalade née d’un blocus de Berlin, lui-même né des missiles américains basés en Europe tout autour des frontières soviétiques. Bref, le quotidien de la guerre froide, et pas une crise en particulier comme l’étaient Cuba en 1962 ou l’intervention en Afghanistan. En tapant ainsi dans la généralité, sans même évoquer une seconde les deux idéologies en opposition, le réalisateur rend la menace omniprésente dans le temps, dépassant largement du contexte de l’époque de diffusion. Le Jour d’après est un produit de la guerre froide, mais son véritable thème, l’armement atomique, est quant à lui au long cours. C’est une œuvre éminemment pédagogique, avec tout ce que cela suppose de platitude mais aussi d’informations. Car si l’on pourrait penser de prime abord qu’elle enfonce des portes ouvertes, elle permet pourtant de prendre conscience à sa vision qu’une piqure de rappel n’est pas malvenue. Devenue une sorte d’abstraction à force de n’être jamais dégainée autrement qu’en concept (le fameux équilibre de la terreur), l’arme atomique porte pourtant en elle la fin des civilisations, avec ce que cela suppose comme impact pour chaque individu. Quelle que soit l’excuse poussant à développer ce genre d’armement, on ne doit pas l’oublier, et Meyer le rappelle froidement. Ce qui ne fit pas plaisir à tout le monde : ancien collaborateur de l’administration Nixon reconverti dans les médias, Ben Stein laissa sous-entendre qu’une soviétisation de l’Amérique serait peut-être encore pire qu’une Amérique décimée par l’arme atomique. Le patron d’ABC ne resta pas sourd à cette remarque, et en 1987 la mini-série Amerika nous refit le coup de L’Aube rouge de John Milius, ramenant le débat à peau de chagrin.