La Maison de bambou – Samuel Fuller

|

House Of Bamboo. 1955.Origine : États-Unis

|

A Tokyo, une bande de malfaiteurs sévit avec un principe immuable, ne jamais laisser de blessé derrière elle. En l’absence d’indices, les autorités locales éprouvent les pires difficultés pour les identifier. Dernier méfait en date, l’attaque d’un train de marchandises transportant des armes et des munitions qui se solde par la mort d’un sergent de l’armée américaine. Désormais sur le coup, la police militaire escompte bien mettre un terme aux agissements de cette bande. Elle bénéficie pour cela d’un atout dans sa manche, Weber, un membre de la bande laissé pour mort avec trois balles dans le buffet que les médecins tentent de sauver. Avant d’exhaler son dernier souffle, il offre au Capitaine Hanson une piste en révélant l’existence d’une épouse, une japonaise. Quelques jours plus tard, ladite épouse, Mariko Weber (Shirley Yamaguchi), est activement recherchée par un américain, Eddie Spannier (Robert Stack), lequel se présente comme un ami de son mari. Pour gagner sa vie, il mise sur le racket de quelques commerçants locaux, en fait un subterfuge pour se faire repérer par la bande dirigée par Sandy (Robert Ryan). Eddie est en réalité un membre de la police militaire envoyé en mission d’infiltration afin d’obtenir des renseignements quant aux prochains coups de la bande et ainsi pouvoir la prendre en flagrant délit.

Qu’il semble loin le temps où Samuel Fuller tournait J’ai vécu l’enfer de Corée au Griffith Park de Los Angeles. Adepte du réalisme, le réalisateur franc-tireur ne pouvait se satisfaire de cette situation même si des délais de tournage extrêmement courts (on parle de 10 jours !) et un budget particulièrement resserré (en guise de char ennemi, une réplique en contreplaqué) ne pouvaient lui laisser aspirer à autre chose. Il a toujours eu le goût du voyage et de la découverte d’autres cultures. Après Le Démon des eaux troubles, il rêve de tourner un film en Europe. Des producteurs anglais entrent en contact avec lui et les deux parties se mettent d’accord pour un polar où il est question de cambriolages perpétrés par d’anciens militaires. L’histoire aurait pu être belle sauf que les producteurs se montrent trop intrusif au goût de Samuel Fuller. C’est là qu’intervient Darryl F. Zanuck, le patron de la 20th Century Fox. Ce dernier apprécierait de faire un deuxième film avec Samuel Fuller et lui soumet plusieurs projets dont Le Rendez-vous de Hong Kong et La Main gauche du seigneur, deux films que réalisera finalement Edward Dmytryk. Jugeant ces sujets trop convenus, Samuel Fuller décline les propositions. Mais lorsqu’il est question d’un film tourné entièrement au Japon, une première pour une production hollywoodienne, il accepte sans hésiter, et remet ses envies de film européen à plus tard. Fasciné par la culture extrême-orientale, il ne pouvait passer à côté de cette aubaine. Il refuse néanmoins la possibilité de diriger Gary Cooper dont l’extrême notoriété l’aurait empêché de tourner sur le vif dans les rues de Tokyo. Il opte donc pour des comédiens moins connus mais de grandes tailles, afin qu’ils se distinguent au milieu de la foule, et s’appuie sur un scénario de Harry Kleiner, lequel reprend les grandes lignes de son travail sur La Dernière rafale. Comme à son habitude, Samuel Fuller ajoute son grain de sel, notamment en réutilisant l’idée qu’il aurait dû développer pour son film anglais d’anciens militaires perpétrant des cambriolages.

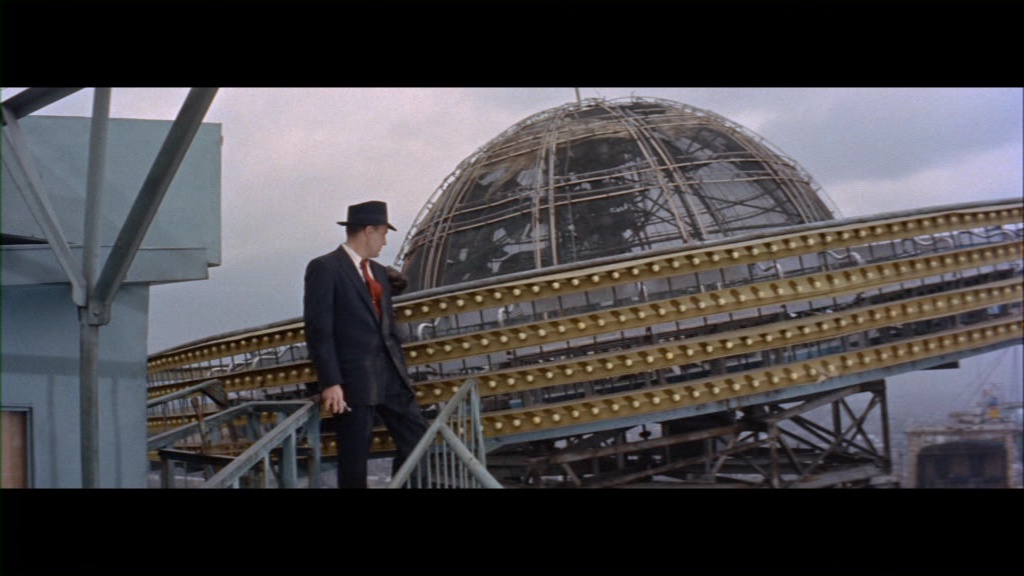

De prime abord, La Maison de bambou se présente sous la forme d’un film policier à la trame classique opposant les forces de l’ordre à des voleurs. Un postulat que Samuel Fuller assume pleinement avec un sens du cadre magnifié par l’utilisation du cinémascope dès l’attaque du train de marchandises qui ouvre le film dans la campagne japonaise, allié à des mouvements de caméra d’une grande fluidité et des angles de vues osés afin de dynamiser les scènes d’action. Le cinéaste prend un plaisir évident à les mettre en scène, optant en outre pour des lieux atypiques comme ce parc d’attractions juchés sur le toit d’un immeuble comme théâtre du dénouement. Il y a un côté ludique qui se dégage de la mise en scène de Samuel Fuller qui entre en résonnance avec l’attitude de Sandy Dawson. Il n’est pas rare que ce dernier appuie le déroulé de ses plans d’action par l’utilisation de modèles réduits, le tout exposé sur une table de billard. Sous ses airs de chef intraitable, il cache un côté joueur assez marqué. Une désinvolture qui peut surprendre, notamment au moment d’embaucher de nouvelles recrues, même s’il profite de son indic pour obtenir des renseignements sur elles. Plutôt que de rentrer au pays lorsque le Japon devient un état indépendant en 1952, il a préféré rester et faire de Tokyo son terrain de jeu. Un jeu dont le danger n’est pas exclu bien que Samuel Fuller le circonscrit aux seules autorités. Il n’est ainsi jamais question d’éventuelles bandes rivales, et encore moins de la mainmise des yakuzas sur la société japonaise. Dans le contexte du film, la présence américaine est source d’un désordre que les autorités japonaises observent de loin (bien que toujours présent au côté du Capitaine Hanson, l’inspecteur Kito fait plutôt office d’adjoint docile), sans s’impliquer davantage que ne le réclame leur fonction. La Maison de bambou se contente donc de transposer des conflits inhérents à bon nombre de polars américains dans un cadre plus exotique que Samuel Fuller filme néanmoins avec déférence. Il n’est pas question pour lui de se moquer de la culture du pays hôte ou d’en appuyer les aspects folkloriques. Ce respect, on le retrouve dans la relation qui se noue entre Mariko et Eddie Spannier. Plutôt qu’imposer son mode de vie, ce dernier s’adapte, acceptant les règles implicites auxquelles l’astreint Mariko, alors en plein veuvage. Entre eux transparaît une envie forte de découvrir l’autre délestée de toutes idées reçues et de toutes contraintes de temps. Leurs rapports très chastes et vertueux n’empêchent toutefois pas Samuel Fuller d’entretenir une tension sexuelle entre Mariko et Eddie que l’utilisation d’un store en bambou pour séparer leur couche respective contribue à accroître. Sous ses atours simplistes de film de hold up, La Maison de bambou cultive la frustration parmi ses principaux protagonistes, détail qui le fait lentement glisser vers le film noir.

Comme tout bon film noir qui se respecte, La Maison de bambou cultive l’ambiguïté. Pas tant dans le déroulement de son récit, plutôt classique à une nuance près, contenue dans l’expression d’un bonheur simple en guise de conclusion, que par la nature de ses principaux protagonistes. La majeure partie des personnages joue un rôle ou est amenée à en jouer un. L’intégralité de l’intrigue équivaut à un jeu de dupes entre deux camps (les autorités militaires d’un côté, les malfaiteurs de l’autre) qui usent de stratagèmes similaires. Dans ce registre, Eddie Spannier se trouve au sommet de la pyramide. En mission d’infiltration, il joue au hors-la-loi, se fait passer pour un dur à cuire qui ne veut dépendre de personne alors qu’en réalité, il n’est qu’un pion au service de la bannière étoilée. Mais il joue aussi à être un autre, cet Eddie Spannier qui en sa qualité de meilleur ami de Weber doit pouvoir endormir la méfiance de Mariko. Simpliste, le scénario appuie son mensonge par une photo truquée montrant les deux hommes côte à côte. Cette preuve suffit à Mariko qui ne cherchera jamais à en savoir davantage sur les liens qui unissaient les deux hommes. Il faut dire qu’elle sera à son tour très vite entraînée sur le terrain du mensonge, devant passer aux yeux de Sandy et de ses hommes comme une prostituée très attachée à Eddie. Un terrain sur lequel elle s’aventure de bonne grâce, prenant des initiatives pour le moins osées de la part d’une veuve. Femme deux fois trompée par les hommes qu’elle aime (Weber et sa vie de truand, Eddie en flic infiltré), Mariko n’inspire pas pour autant la pitié. Samuel Fuller la filme comme une femme maîtresse de son destin, prête à repartir de l’avant plutôt que de se laisser abattre. Et si on peut regretter qu’elle soit mise de côté au moment du dénouement, l’attendue confrontation entre Sandy et Eddie, l’ambiguïté, elle, reste de mise. Sandy se comporte de manière étrange depuis sa rencontre avec Eddie. Lui, l’homme intransigeant qui fonde la réussite de son entreprise délictueuse sur des principes immuables comme celui d’achever ses blessés, refuse net que Eddie soit abattu alors qu’il vient d’être touché. Le discours explicatif qui suivra ne convaincra personne, et certainement pas le spectateur. A ce moment là, Eddie n’a eu le temps ni de prouver sa valeur ni même de rendre service à Sandy. Au sein de l’organisation, il n’est pour ainsi dire rien du tout. Il apparaît alors en filigrane que la véritable raison de ce revirement est d’ordre amoureux. Sandy a craqué pour Eddie et, à partir de cet instant, fait tout son possible pour que son intégration se passe au mieux. Il va jusqu’à accueillir Mariko chez lui afin que Eddie conserve ses repères. Bien évidemment, tout cela relève de l’implicite mais confère une autre dimension aux dissensions qui se créent entre Sandy et Griff, son bras droit délaissé. Les engueulades entre les deux hommes tiennent de la scène de ménage, Griff faisant preuve d’une grande jalousie à l’égard de Eddie. Ce sous-texte homosexuel n’a pourtant pas été pensé en amont au moment de l’écriture du scénario. Cette possibilité a tout bonnement sauté aux yeux de Samuel Fuller au moment du tournage, et il a pris le parti d’en jouer, non sans malice. Une manière d’enrichir une intrigue linéaire sans perdre de vue son efficacité puisque cet élément annexe ne nécessite aucun aménagement particulier. Il se fond dans le récit policier, ne s’imposant pas au spectateur, lequel pourra très bien ne voir dans La Maison de bambou qu’un film policier de plus, plutôt bien fait au demeurant.

Au sein de la filmographie riche en pépites inoubliables de Samuel Fuller, La Maison de bambou reste assez mineure. Le scénario repose sur trop de facilités et de gimmicks (la voix off du début digne des actualités diffusées dans les salles de cinéma, déjà à l’oeuvre dans La Dernière rafale) pour s’avérer totalement convaincant. Samuel Fuller lui-même ne l’a pas tant réalisé par goût pour l’histoire que par envie de découvrir le Japon. Seulement il demeure un grand professionnel qui n’a pas son pareil pour transcender des passages obligés par la seule maestria de sa mise en scène. La Maison de bambou fourmille ainsi de mouvements de caméra aussi élégants que compliqués, d’autant que le cinéaste apprécie de pouvoir tourner sur le vif. A ce titre, La Maison de bambou est un polar lumineux, l’exercice de style d’un grand professionnel.