Highlander – Russell Mulcahy

|

Highlander. 1986Origine : Royaume-Uni

|

Inconscients que nous sommes ! Des immortels vivent parmi nous et nous n’en savons rien ! Pourtant, leur communauté est entrée dans une phase décisive… C’est que « l’Assemblée » tant attendue se profile, et qu’au terme de celle-ci, il n’en restera plus qu’un. Car les immortels ne vivent pas en paix, condamnés qu’ils sont à se battre entre eux jusqu’à la mort -par décapitation uniquement- jusqu’au dernier. Sur les rangs du mystérieux « prix » attribué au terme de ce règlement de compte final qu’est l’Assemblée figure le highlander Connor MacLeod, né dans l’Ecosse du XVIe siècle et qui se fait désormais passer pour un antiquaire new yorkais. Face à lui ne se dresse plus guère que le Kurgan, un sauvage venu des steppes, depuis toujours le plus grand ennemi de MacLeod dont il a naguère assassiné le mentor Juan Ramirez… Le dénouement de cette lutte séculaire est imminent et cette vague de décapitations laisse les autorités perplexes… A l’exception de Brenda J. Wyatt, spécialiste ès-armes anciennes pour le compte de la police. Collant aux basques de MacLeod après que celui-ci ait été interpellé aux alentours d’une scène de crime, elle n’est pas loin de découvrir la vérité.

Avant d’être ce qu’il est devenu, c’est à dire l’un des fleurons du cinéma fantastique à grand spectacle des années 80, Highlander avait été pensé par son scénariste Gregory Widen comme une démarcation des Duellistes de Ridley Scott, lui-même adapté d’une nouvelle de Joseph Conrad. Ce devait être un film assez sombre, sobre, utilisant avant tout l’immortalité comme un concept pour décrire les souffrances morales non seulement de MacLeod, mais également celles de son antagoniste le Kurgan (bien que celui-ci n’était pas nommé ainsi). Les deux auraient dû s’y montrer brisés par la perte inéluctable de leurs proches. Par exemple, dans ce script originel, les immortels étaient en mesure de procréer, et au fil des siècles avaient ainsi eu plus que leur compte de trépas traumatisants… Si elle avait été portée à l’écran telle quelle, cette histoire aurait à n’en pas douter été fort différente de ce dont les diverses réécritures ont accouchés. Pourquoi cette radicale réorientation ? Gageons qu’elle s’explique par le fait que Widen, alors étudiant, vendit son script au studio britannique Thorn EMI, qui avant de se lancer à petite dose dans le cinéma s’était avant tout illustré dans le milieu de la musique. Au catalogue EMI figurait notamment le groupe Queen, qui, profitant du refus ou de l’indisponibilité d’autres artistes (Marillion, Sting, David Bowie, Duran Duran…) fournit ainsi plusieurs chansons, la plupart du temps spécialement composées pour le film et qui seraient regroupées dans des mixages différents dans leur album « A Kind of Magic » (une citation emblématique du film, un peu à la traîne de la plus célèbre « There can be only one« ). Album qui soit dit en passant fut pendant pratiquement 10 ans ce qui se rapprochait le plus d’une BO de Highlander, puisque la musique de Michael Kamen ainsi que les morceaux traditionnels à la cornemuse ne furent publiées qu’à l’occasion d’une rétrospective musicale de ce qui était devenu à ce moment-là une trilogie. Ainsi, Thorn EMI semblait avoir en tête de faire du film une sorte de véhicule pour l’un de leur artiste musical. Ce qui justifie le choix du réalisateur Russell Mulcahy, fort coté dans le milieu du vidéo-clip et qui venait de prouver avec son premier long-métrage Razorback qu’il était en mesure d’orchestrer une œuvre de fiction sans pour autant abandonner son style « vidéo-clipper » emblématique de l’envol de la chaîne MTV et donc si prompt à racoler un public large -et jeune-.

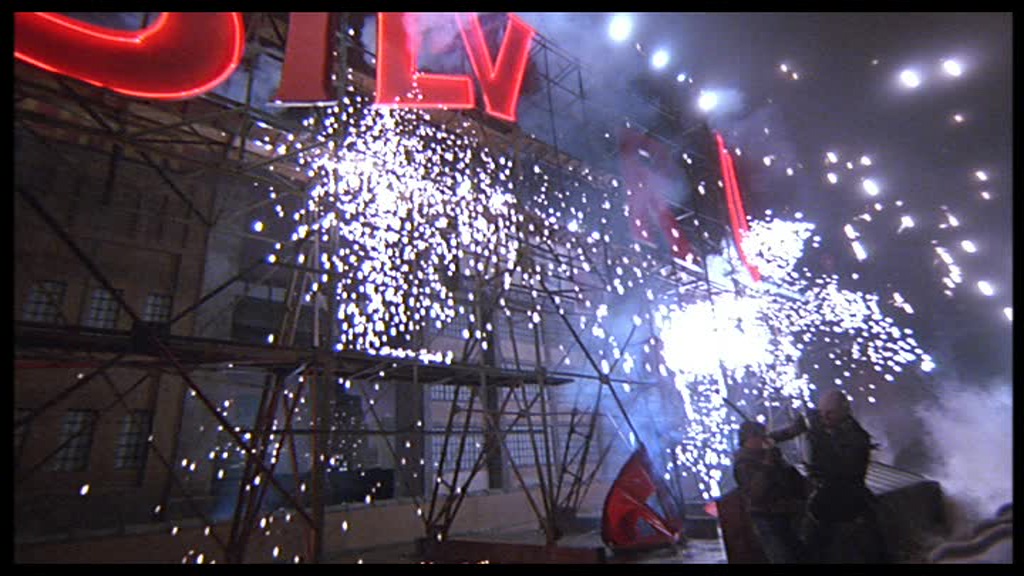

Sans préjuger du rendu de ce style de mise en scène, avouons qu’il avait malgré tout à l’époque quelque chose d’inédit. Entre un montage très dynamique, des mouvements de caméras très amples, la recherche de cadrages iconiques et l’utilisation d’éclairages intenses savamment placés, le réalisateur usant de cette approche prenait le parti de faire sentir sa présence en auréolant son film des conventions destinées à promouvoir des groupes pop / rock. En conséquence de quoi le scénario ne pourrait qu’être orienté sur le spectaculaire, et même sur le fantastique puisqu’il serait par exemple assez difficile de justifier autrement certains effets lumineux. Dans Highlander, cela prend principalement la forme de tous ces éclairs bleus (ou « quickening ») symbolisant l’énergie des immortels, et qui s’accompagnent systématiquement d’effets pyrotechniques en cascade : boules de feu, explosion, vent tempétueux, fenêtres soufflées… Mais Mulcahy n’a pas forcément besoin de se reposer sur des éléments purement fantastiques pour s’adonner à l’esthétique vidéo-clip : nombreuses sont les sources lumineuses d’arrière-plan qui lui permettent de présenter ses personnages -ou plus encore leurs duels à l’épée- en contrejour avec une nette volonté de les magnifier comme il magnifierait un gratteux s’acharnant sur son instrument… Dans le même ordre d’idée, les décors, qu’ils soient naturels ou non, ont été choisis ou conçus en fonction de leur potentiel cinégénique et accessoirement de la latitude qu’ils offrent aux mouvements de caméras, puisque le réalisateur aime les plans larges dans lesquels ses protagonistes (du moins dans les scènes d’action) sont vus à distance. C’est particulièrement le cas dans les scènes se déroulant dans les highlands, où non seulement l’entraînement de MacLeod par Ramirez se déroule dans des paysages de cartes postales (collines des highlands, forêt brumeuse, plage, bâtisses en ruines), mais également sous la lentille d’une caméra toujours en quête de l’image iconique. Le point d’orgue de cette conception se condense dans le combat Ramirez / Kurgan qui récapitule tous les tics de Mulcahy (éclairs, mobilité, points de vue optimisés, lumières, décors -qui en plus s’effondrent théâtralement-). La logique est la même à New York, bien que les nécessités de narration y entraînent davantage de scènes posées. Le final en deux temps, d’abord sur les hauteurs d’un immeuble qui s’écroule avec ses néons puis dans le vaste entrepôt vide et son sol miroitant, pousse lui aussi assez loin le concept. Et en guise d’enrobage, les chansons de Queen -bien entendu chantées- viennent souligner avec fort peu de subtilité tel ou tel aspect dramaturgique avec une tonalité très pop / rock années 80. Bref, Mulcahy a véritablement réalisé un film-clip. On peut au moins lui reconnaître de s’être tenu rigoureusement à son projet et d’avoir du coup réalisé un film extrêmement typé. Pour autant, est-ce que tout cela est plaisant ? Et bien sans non plus passer une révolution filmique, on finit par s’y faire… Et par prendre le film pour ce qu’il est : une pastille 80s qui (ironie pour un film traitant d’immortalité) finit par subir les affres du changement de mode. Comme les musiques mises en image par Mulcahy dans ses clips, son Highlander a été conçu pour satisfaire à l’air du temps. Une fois celui-ci renouvelé, il n’est certes pas impossible d’y prendre toujours du plaisir mais il est difficile de ne pas ressentir le côté suranné. C’est ce qui explique peut-être que Highlander soit passé à la postérité et que malgré plusieurs échecs parmi ses séquelles (à commencer par la première d’entre elles, marquée du sceau de l’infâmie), le nom ne soit pas encore tombé dans l’oubli.

D’autres -dont Christophe Lambert- avanceront que cette postérité s’explique surtout par l’idée même qui se cache derrière les partis-pris du réalisateur. C’est à dire cette histoire qui avait été écrite par Gregory Widen et que Mulcahy -accordons-lui cela- a cherché à préserver. Dans les grandes lignes reste donc l’idée de la souffrance d’un homme qui a traversé les siècles sans vouloir s’attacher à quiconque pour ne plus avoir à souffrir de la perte de ses proches. L’idée subsiste, mais comment pourrait elle échapper à une certaine dilution alors qu’elle s’exprime par le morceau « Who wants to live forever ? » (sympathique au demeurant, mais trop pop pour faire sérieux), qu’elle doit s’imposer dans une ambiance de vidéoclip à grand spectacle, que Christophe Lambert n’est pas d’une expressivité folle et que le besoin d’action conduit Mulcahy à faire l’impasse sur pratiquement toute la vie de MacLeod, sans parler du Kurgan (devenu une sorte de punk vaguement terminatoresque) ou de Ramirez (un sage dandy sorti de nulle part) ? Le passage du temps et des épreuves n’est que bien trop schématiquement représenté, puisque le film se divise sommairement en deux parties montées alternativement : l’Ecosse du XVI et le New York de 1985 qui se font écho, la différence notable étant que là où MacLeod avait accepté une relation autrefois, il la refuse maintenant. Notons tout de même que la composante écossaise s’avère malgré tout plus intéressante puisqu’elle évoque le parcours du highlander depuis le bannissement par son clan pour lequel son immortalité trahissait des implications sataniques jusqu’à la mort de celle qu’il avait pris pour épouse en passant par sa rencontre avec le Kurgan puis avec Ramirez. A l’inverse, et ce qui n’est pas sans poser des problèmes d’équilibre, on peine à retrouver un semblant de sujet conséquent dans la partie contemporaine, d’autant que la minette qui s’entiche de McLeod n’est guère plus que l’inévitable figure de donzelle en détresse que le héros devra sauver dans le final. Entre ces deux époques, rien ou presque si ce n’est une absurde scène où un MacLeod rond comme une queue de pelle se fait mille fois transpercer par un aristocrate anglais sans pour autant rendre les armes, et une autre pendant la Seconde Guerre mondiale où il sauve une fillette qui deviendra son assistante partageant son secret. Sans que Mulcahy ne daigne pourtant aborder plus en détail sa vie d’immortel auprès de cette assistante qui vieillit. Bref, ces éclipses de plusieurs siècles et le manque de regard porté au parcours de MacLeod s’avèrent franchement frustrants et le réalisateur peine à retranscrire les conséquences psychologiques d’une vie sans autre perspective que celle promise par « le Prix ».

Ce qui nous amène donc à la mythologie induite par le combat séculaire entre immortels jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus qu’un. Encore plus que pour le versant humain, Highlander fait l’impasse sur son potentiel pourtant énorme : si l’on s’en réfère à l’âge de Ramirez, qui avant d’être espagnol est né égyptien antique, il y en avait des choses à apprendre ! Tellement que l’on pourrait en tirer une série télévisée, tiens ! Trop pour un film, certainement, mais il y avait en tous cas mieux à faire que de balancer sans autre forme d’explication des dénominations, étapes ou événements pompeux tels que « L’Assemblée », le « Quickening » ou le « Prix »… Tout cela s’avère nébuleux, voire tourne au McGuffin dans le cas du Prix dont la nature restera bien vague jusque dans le dénouement. Ramirez n’aura pas dévoilé grand chose, le Kurgan non plus, quant au deux ou trois autres immortels croisés et vite occis ils auront à peine eu le temps d’ouvrir la bouche. Pire encore, certaines règles posées inspirent la franche perplexité, comme cette seule solution de la décapitation ou encore l’interdiction faite aux immortels de s’affronter en lieux saints. Ce genre de lois arbitraires qui poussent à se demander s’il n’y aurait pas moyen de les contourner (comme Joe Dante le fit dans Gremlins 2 en ironisant sur les règles édictées dans le 1). La pilule pourrait passer si le film n’était pas aussi solennel. Sauf qu’à deux ou trois exceptions près, notamment avec Ramirez, tout est bien sérieux sans que pourtant les enjeux n’apparaissent vraiment très clairs.

En fin de compte, voilà un film qui n’est pas détestable mais qui est malgré tout bien décevant. Mulcahy avait visiblement pour principal objectif d’adapter son style à un script qui lui est tombé dans les mains. Mais il a également pris le parti de ne pas se débarrasser du contenu, bien que celui-ci n’ait pas aisément été en adéquation avec son propre agenda. Ce faisant, et faute de trouver un chimérique équilibre, il a siphonné le fond au profit de la forme, laissant un désagréable arrière-goût de gâchis que peine à relever sa mise en scènes « épicée »…