Hellboy – Guillermo Del Toro

|

Hellboy. 2004

Origine : Etats-Unis |

Ah la la, que c’est beau, le rêve américain… Imaginez un cinéaste motivé, faites-le naître ailleurs qu’aux États-Unis, spécialisez-le dans le cinéma d’horreur, faites-le se démener pour mener à bien des projets personnels, et observez-le gravir bravement les marches du succès jusqu’à ce qu’il concrétise un rêve ancien auprès de majors hollywoodiennes qui l’auront laissé tranquille pour profiter d’un succès critique et public faisant de lui un réalisateur qui compte. Voilà le profil de Guillermo Del Toro (cela marche aussi avec Peter Jackson, les deux s’étant d’ailleurs rapprochés pour la genèse de Bilbo le Hobbit… et n’oublions pas les jeunes pousses venues réaliser des remakes de classiques pour lesquels ils ont une admiration sans borne). Motivé à l’extrême, il parvint après 20 ans de tâches diverses et variées sur le sol de son Mexique natal (de maquilleur d’effets spéciaux à réalisateur en passant par producteur et même dessinateur de storyboard) à réaliser à Hollywood son projet de cœur : l’adaptation du Hellboy de Mike Mignola, son comic favori. Et ceci avec l’aval de Mignola lui-même. Le mythe de la starlette à la sauce réalisateur. Mais trêve de sarcasme : bien que son Blade II soit assez abominable dans son genre, Del Toro -fort également d’une Échine du diable méritante et faible d’un Mimic sans grand relief- n’était pas plus contre-indiqué qu’un autre pour tourner une adaptation de comic dans une époque où les super-héros pullulaient, au mépris parfois des styles en vigueur dans les comics concernés. Au pire, cela n’aurait fait qu’une médiocrité de plus à se mettre sous la dent. Au mieux, cela pouvait sortir du tout-venant, tant le Hellboy de Mignola s’avère original. Apparu en 1993, soit bien plus tard que ses collègues, appartenant à la firme Dark Horse là où la plupart de ses plus célèbres rivaux sortent des catalogues de Marvel ou de DC, Hellboy n’est pas vraiment dans la même veine qu’un Superman ou qu’un Batman. Là où ces derniers -de même que les X-Men, Hulk, Spider-man et consorts- favorisent l’identification des lecteurs et gardent un lien avec la réalité, lui joue clairement sur son statut d’être paranormal œuvrant dans un milieu paranormal. Autrement dit, le monde de Hellboy se rattache complétement au fantastique et use d’une imagerie qui le fait sortir du lot. Chose que Guillermo a bien comprise, et qu’il exploite dans son adaptation, laquelle se base principalement sur la première aventure signée Mignola, Les Germes de la destruction.

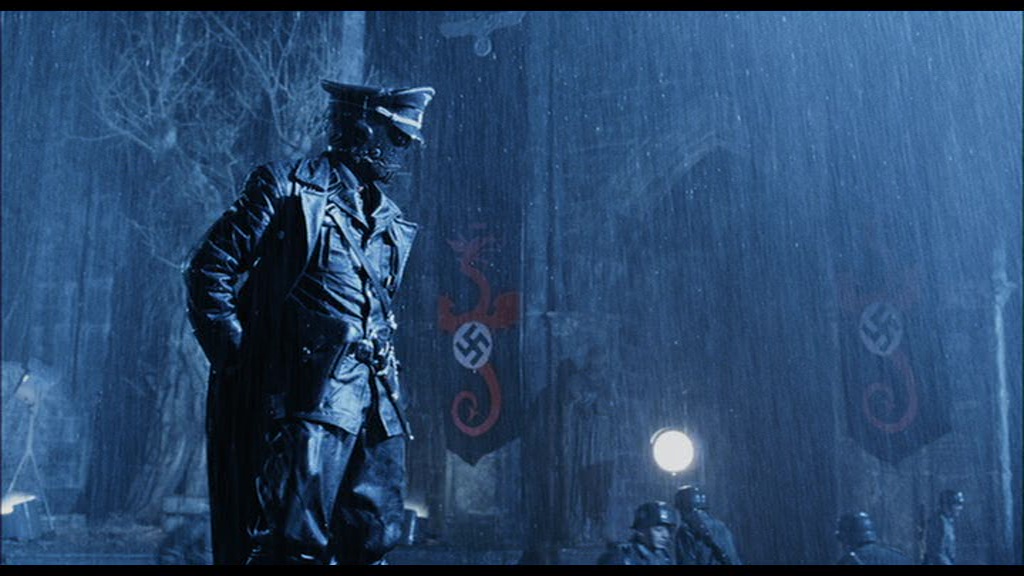

Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont dépêché une unité SS au large de l’Écosse, où avec l’aide de l’ésotérique Raspoutine ils espèrent invoquer des entités d’une autre dimension pour leur prêter main forte. Las, informé par l’occultiste Trevor Bruttenholm, les américains ont monté une équipe pour contrecarrer leurs plans. Bien que rapidement refermé, le portail dimensionnel a tout de même laissé échapper une petite créature, récupérée par les américains et baptisée Hellboy.

Soixante ans plus tard, Hellboy, devenu grand et fort, travaille en vase clos pour le compte d’un département secret du FBI dirigé par Bruttenholm. Celui-ci, sentant sa fin proche, a engagé un jeune agent, John Myers, destiné à devenir l’ami du caractériel Hellboy. C’est que le monstre vit de plus en plus mal son confinement, surtout que sa douce amie Liz Sherman a quitté le service. Elle y retournera sous l’impulsion de Myers. Ses capacités pyrokinétiques seront fort appréciées lorsqu’il s’agira de combattre les plans apocalyptiques du diabolique Raspoutine revenu de la dimension où il avait été envoyé en 1944.

Raspoutine, le versant occulte du nazisme, les agences secrètes du FBI… Hellboy n’a pas peur d’user des marronniers sensationnalistes rattachés à l’Histoire. Il le fait toutefois sans s’y complaire, comme pour mieux se donner un cachet d’excentricité faisant écho à la nature même de Hellboy, cet être rouge venu des enfers (au sens plus mythologique que chrétien, car il n’a aucun lien de parenté avec Satan) se limant les cornes par coquetterie autant que par symbole, et dont l’arme de prédilection est son bras droit fait de pierre. Si l’on rajoute à ces éléments pseudo-historiques la présence d’un monstre lovecraftien capable de se démultiplier à chaque trépas -l’arme utilisée par Raspoutine pour conquérir le monde-, celle d’un quasi ninja désarticulé et masochiste en guise de SS recyclé en premier lieutenant de Raspoutine et celle du très flegmatique Abe Sapiens, humanoïde amphibie nommé ainsi en hommage à Lincoln, nous obtenons quelque chose de très particulier. Sur ce point, le film de Del Toro réussit son pari : il dépare des autres productions à super-héros.

Pour autant, est-ce que cela suffit à en faire un bon film ? Et bien au moins cela le rend fortement attractif : il se crée ainsi un univers riche hérité de Mignola qui nous plonge dans différents milieux que le réalisateur sait magnifier : que cela soit l’introduction pluvieuse en Écosse, le luxueux QG de Bruttenholm au FBI, les égouts suintant d’une métropole (Mimic aura au moins servi à préparer ça) ou encore les ruines grandiloquentes abritant les activités de Raspoutine, Hellboy le film -à l’image de Hellboy le personnage- ne manque pas de caractère. Alternant entre visuels aux couleurs chaudes et froides, Del Toro reprend à son compte le fort contraste des illustrations de Mignola et en tire son parti pour se créer un style propre, très imaginatif, qu’il reprendra bien sûr pour Hellboy 2 mais aussi pour Le Labyrinthe de Pan. Notons que la coexistence de cette esthétique agressive, voire pompière, et des personnages et contextes singuliers, participe à un même mouvement, celui de vouloir créer un film qui ne se veut ni très sérieux ni très burlesque. Plutôt à mi-chemin entre les deux, sans toutefois céder à la facilité consistant à alterner scènes comiques et scènes graves. A titre de meilleur exemple, citons la façon dont s’exprime la jalousie de Hellboy face au rapprochement entre Liz et Myers. Plutôt que de verser dans le pathos ou de jouer les stoïques ne voulant pas montrer sa peine, le gros héros cornu exprime puérilement sa jalousie en compagnie d’un pré-adolescent avec lequel il forge une relation de copains de récré. De ce point de vue aussi, le réalisateur mène à bien son entreprise, parvenant à trouver un équilibre de ton que n’écornent même pas les bons mots sans saveur de Hellboy. Avec ce genre de dérision, Del Toro réussit à faire oublier le manque d’épaisseur psychologique de ses personnages, et partant, des sous-intrigues qui s’y rattachent. Bruttenholm est le père adoptif soucieux d’un Hellboy mal dans sa peau, en quête d’indépendance, vivant sa première romance contrariée, se sentant rejeté… Rien que de très classique là-dedans, et à vrai dire il est difficile de s’y intéresser. Ainsi, on ne se soucie guère de savoir si oui ou non Hellboy va ravir le cœur de l’ombrageuse Liz, s’il va faire copain copain avec (le très transparent) Myers, s’il va terminer le film plus mature qu’il ne l’a commencé. En revanche, voir un gros gaillard comme lui être si puéril donne une coloration particulière que n’avait pas le très fleur bleue Spider-Man de Raimi sur un thème similaire. Le mieux aurait été d’éviter purement et simplement d’avoir recours à ce sempiternel sujet et d’en inventer un (l’originalité n’aurait alors jamais été prise en défaut), mais enfin quitte à l’inclure, Del Toro ne s’en sort pas mal.

Je n’en dirai pas autant du traitement de l’action, qui sans les décorums parfois bien utiles (le métro notamment) n’aurait rien de bien particulier : mastoc et tape à l’œil, surchargée d’effets numériques pas forcément très agréables et quelque peu envahissante, elle rappelle que Hellboy, malgré les distances prises avec les super-héros classiques, est bel et bien un produit 100% hollywoodien. Et pour le coup, pas de volonté excentrique, puisque ce traitement est devenu la norme. Dommage, car Del Toro sait tout de même y faire, évitant l’écueil du montage illisible. Signalons aussi l’excellence du personnage de Kroenen, l’homme désarticulé au style et à l’allure impressionnants, qui vole la vedette à son pachydermique patron Raspoutine.

Loin d’être un classique comme pouvait l’être un Batman Returns, et loin de se vouloir comme tel, ce Hellboy ne démérite pas. Son scénario classique -sorte de jeu vidéo à niveaux jusqu’au boss final- laisse une grande latitude à son réalisateur pour exprimer ses qualités (esthétique, mise en scène, humour) et ses défauts (s’il aime transgresser les normes du cahier des charges de ce genre de production, il n’y arrive pas à tous les coups). En fin de compte, le bon l’emporte sur le mauvais, et le spectacle est agréable.

Univers trop coloré, trop léger et un humour qui passe mal. Le personnage de l’agent qui sert de référent est fade au possible. Quelques moments intéressants surnagent, mais c’est un ratage pour moi. Le film n’a pas su capter la noirceur de l’univers de Mignola, et a préféré nous donner une histoire d’amour à trois, pathétique et ennuyeuse.

Ce film ne mérite pas les critiques assez élogieuses qu’il a reçues. La suite sera meilleure, mais ce sera le film de Neil Marshall qui se rapprochera du matériaux d’origines. Et je préfère largement Milla Jovovich à Selma Blair.