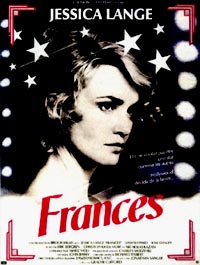

Frances – Graeme Clifford

|

Frances. 1982Origine : Etats-Unis

|

Avant Marilyn, il y avait Frances Farmer. Starlette prometteuse des années 30 dont la carrière fut rapidement détruite par une destinée sulfureuse. Après sa mort en 1970, plusieurs biographies ne tardèrent pas à apparaître en se contredisant les unes les autres. Les déboires exacts de Frances Farmer demeurèrent et demeurent un mystère. En 1978, William Arnold, critique de cinéma, publia Shadowland, a priori la plus respectable de ces biographies. Les producteurs d’Elephant Man (y compris Mel Brooks, même si il n’est pas crédité) s’en emparèrent et engagèrent plusieurs scénaristes (dont Nicholas Kazan, fils d’Elia, qui avait travaillé avec Frances Farmer) pour porter à l’écran l’histoire de l’actrice, sous la direction d’un réalisateur débutant, Graeme Clifford, jusqu’ici un monteur pas manchot : Ne vous retournez pas, The Rocky Horror Picture Show, L’Homme qui venait d’ailleurs, ainsi que le remake du Facteur sonne toujours deux fois, avec Jessica Lange. La même Jessica Lange qui, surement pas par le fruit du hasard, allait incarner Frances Farmer.

Le film démarre avec les deux premières anecdotes de jeunesses de Frances Farmer, ses deux premiers coups d’éclat médiatiques. D’abord lorsqu’âgée de 16 ans elle composa une rédaction dans laquelle elle affirmait cesser de croire en dieu, jugeant à l’instar de Nietzsche que celui-ci, si il exista jamais, devait désormais être mort. Un avis tranché qui lui valu l’opprobre des comités familiaux de sa ville de Seattle, qui n’étaient pas au bout de leur peine : peu de temps après, Frances allait se rendre en Union Soviétique après avoir gagné un voyage dans un journal fortement ancré à gauche, provoquant également l’ire de sa mère Lillian (Kim Stanley). Sa réputation de communiste retomba petit à petit alors que Frances, dont le but était de devenir une actrice de Broadway, commença une carrière à succès, d’abord à Seattle, puis dans une Hollywood de l’âge d’or qu’elle apprit très vite à haïr, s’attirant une foule d’inimitiés et de persécutions qui n’allaient jamais cesser de la poursuivre.

Frances est l’histoire d’une femme trop profondément attachée à son indépendance dans un monde régi par les contrôles en tous genres. Dans ces Etats-Unis des années 30 et 40 (les deux décennies sur lesquelles le film est étalé), les jeunes tels que Frances sont placés sous domination, que ce soit au niveau économique, moral ou idéologique. Rejeter dieu est déjà la première manifestation d’un anticonformisme inacceptable pour la bonne société de Seattle, et aller en Union Soviétique, même si Frances déclare que le but de ce voyage n’est que touristique, en est une seconde. Pourtant tout ceci apparaît comme un faux départ, puisque l’actrice se lance finalement dans la vie avec un certain succès, atterrissant à Hollywood pour mieux se faire remarquer par Broadway. C’est à ce moment que se produit la première cassure : devenue une starlette et promise à devenir star à part entière, Frances émet déjà ouvertement des réserves sur la façon dont les producteurs cherchent à s’emparer de sa carrière contre sa propre volonté. Les photos en maillot de bain, le glamour, les soirées mondaines où ceux qui l’ont naguère vouée aux feus de l’enfer (comme le Club des femmes de Seattle) se mettent à lui cirer les pompes pour mieux se mettre en lumière, les coucheries, très peu pour elle. Hollywood va jusqu’à la pousser à se marier avec un mari lui aussi promit à un avenir radieux. Bien plus conformiste que Frances, cet époux se laisse guider aveuglément par ses producteurs, s’attirant donc le mépris de sa femme, qui voit en lui ce qu’elle-même refuse d’être : quelqu’un de soumis. Sensible à l’Amérique dépressionnaire des années 30 et à la misère environnante, elle entre aussi en conflit avec les visées Hollywoodiennes cherchant à détourner l’attention publique de la pauvreté par le biais du cinéma. Graeme Clifford en profite pour donner une vision alternative de la Hollywood des années 30, celle de “l’âge d”or” (et au passage, Universal, distributeur du film, peut se montrer satisfait que Frances Farmer ait travaillé chez Paramount et non chez eux). Pour Frances, grande amateur de théâtre russe, l’art doit avant tout souligner l’état social du monde, et non chercher à maintenir le public dans la passivité comme le fait la religion avec ses ouailles. Individus paternalistes et égoïstes, les patrons ne comprennent pas leur starlette : pour eux, le cinéma est l’aboutissement d’une vie d’artiste, et il permet en outre aux acteurs de se couper du monde. Ils ne peuvent tolérer qu’une actrice qu’ils considèrent avoir eux-mêmes créée se permettent de les remettre en cause.

Côté coulisses, l’usine à rêves est bien une usine, du pire genre possible : ses “ouvriers” tels Frances y sont coincés, et de la même façon qu’un travailleur ne peut quitter son employeur sous peine de perdre ses moyens de subsistance, un acteur ne peut quitter Hollywood de lui-même sous peine de se faire broyer. C’est ce qui arrive à Frances lorsqu’elle brise son contrat pour partir en des lieux plus hospitaliers, à Broadway. Mais il est déjà trop tard : elle amène avec elle sa célébrité, et les journalistes à la solde du patron de la Paramount, véritables ancêtres des paparazzi, cherchent à tout prix à la piéger. Femme courageuse, elle parvient malgré tout à se créer une bulle dans laquelle elle s’épanouit. Engagée dans une pièce de gauche, elle fait ample connaissance avec son metteur en scène et noue avec lui une productive relation amoureuse et professionnelle. Il s’agit de la seule fois où Frances Farmer se laisse dominer par quelqu’un. Avec son homme, amateur de Lénine et bailleur de fonds pour les républicains espagnols, elle apprend à observer et à ressentir la misère pour mieux l’exprimer sur les planches. Ce qui lui vaut une rémission provisoire des déboires commencés à Hollywood. C’est à ce moment que se produit la seconde cassure, cette fois définitive. Frances est exclue de la pièce car son prince charmant bolchévique, bafouant sa propre idéologie, lui a préféré une actrice plus riche, capable de financer les représentations à Londres, où il se trouve en ce moment-même en compagnie de sa femme légitime. Ironique pour une pièce voulant dénoncer l’avilissement qu’engendre le profit… La presse s’acharne alors sur Frances, la contraignant à retourner à Hollywood, où elle est devenu personna non grata (sa maison lui a été reprise par le chef de la Paramount). Sans le sous, sans logement, le cœur brisé, l’actrice plonge alors en enfer. La série Z, l’alcool, les coups d’éclats en public. Figure oppressive, sa mère succède au nababs hollywoodiens, en ce sens qu’elle s’adjuge le droit de contrôler Frances. Elle n’a jamais vu en elle qu’un moyen de palier à ses propres échecs, n’accordant aucun intérêt aux volontés de sa fille. Le duel qui les oppose s’apparente à un combat de boxe trafiqué : Lillian Farmer a pour elle l’accord de toutes les autorités, qui souhaitent faire de la jeune femme une figure paisible et formatée aux standards de la citoyenne américaine, dont la réussite ne peut venir que de la capacité à se soumettre. Toute autre attitude est reconnue hypocritement comme de la folie. Cette fois les pressions ne sont plus professionnelles comme elles pouvaient l’être à Hollywood, elles sont personnelles. Femme fidèle à ses principes jusque dans sa déchéance, Frances réagit avec une surenchère d’alcool et de provocations, adressées à un policier (qu’elle passe à tabac) et à un juge qui la prive d’un avocat. Le combat que mène Frances se déroule en plusieurs rounds, qui l’envoient à chaque fois dans les cordes malgré sa vaillante résistance. Son état physique ne fait qu’empirer, c’est un véritable massacre : arrêtée nue et droguée dans un hôtel miteux, Frances est d’abord envoyé en maison de repos, où le psychiatre ne réussit pas à la mettre à terre. Elle s’échappe, mais continue à refuser la soumission. Sa mère l’envoie alors dans un institut psychiatrique, où elle subit des électrochocs et se retrouve internée et camée en compagnie d’autres malades dans le même état qu’elle. Simulant la guérison, elle parvient à en ressortir, pour replonger suite à son refus de retourner à Hollywood. C’est alors l’asile, sordide. Enfermée avec des psychopathes, violée, et surtout lobotomisée, le combat n’est pas loin de s’achever. La “normalisation” de Frances Farmer (terme employé par les médecins) n’est plus très loin. Graeme Clifford sera allé vraiment très loin dans l’illustration des méthodes de la belle démocratie américaine pour conformer ses citoyens les plus rebelles. Hollywood, la famille, la police, la justice, la médecine, les médias, toutes ces nobles institutions s’en prennent plein la poire. Dérangeant, puis malsain, puis choquant (à tel point les services sanitaires américains demandèrent à ce qu’un avertissement soit intégré au générique pour préciser que leurs hôpitaux ne sont plus gérés comme dans les années 40), servit par une Jessica Lange parfaite, Frances est assurément un bon film…

… mais au niveau biographique, on repassera ! Déjà ternie par les nombreuses biographies fumeuses, dont la pire poussait le scabreux jusqu’à inventer que les médecins de l’asile prostituaient Frances Farmer aux soldats et lui faisait manger ses déjections (!), la mémoire de l’actrice est une fois de plus fictionnalisée. Le propos du réalisateur s’en trouve renforcé, mais un vrai hommage rendu à Frances Farmer ne se serait certainement pas permis de faire l’impasse sur bon nombre de faits (chose revendiquée par le réalisateur) et d’en créer d’autres de toute pièce, surtout lorsque cela conduit à de douteuses ellipses temporelles.. La mise en scène de Clifford, sujette au symbolisme (une feuille qui dérive jusque dans un égout, par exemple) n’est vraiment pas adéquate pour un film construit et vendu comme un biopic. Mais la pire des choses est d’inventer un personnage en prétextant s’être basé sur une vraie connaissance de Frances Farmer. Harry York (Sam Shepard), soit-disant l’ami d’enfance et amant occasionnel de Frances, n’a en fait jamais existé. Il ne fut pas là pour aider Frances à s’évader de la maison de repos, il ne fut pas là pour l’aider à sortir de l’institut, et il n’a donc pas pu raconter la vie de Frances, comme il le fait ici en voix off. Le personnages est pourtant utile au film : il montre que Frances, en refusant de se ranger à ses côtés, traumatisée par son expérience amoureuse avec le dramaturge soit-disant communiste, n’abandonnera jamais sa lutte contre le système. Mais un personnage avec une telle importance est une totale aberration dans le cadre d’un biopic. La présence d’Harry York fut en fait dictée par des contraintes légales : afin d’éviter d’être trainés en justice par William Arnold, l’auteur de la biographie de 1978 qui se désolidarisa très vite avec le projet, les producteurs demandèrent la création de ce personnage. Non seulement ils n’évitèrent pas le procès, mais en plus Arnold avoua lors de l’audience avoir totalement imaginé l’épisode de la lobotomisation. Chose corroborée plus tard par les archives de l’asile et par les infirmières présentes à l’époque. Frances Farmer, dont le combat fut déjà décrédibilisé par des écrits douteux (même une de ses amies intimes y alla de ses mensonges), fut une fois de plus un sujet à sensation, cette fois au cinéma… et distribuée par une firme Hollywoodienne. La mémoire de cette pauvre femme est tout compte fait davantage à rechercher dans les chansons punks et grunges, qui firent d’elles une icône (y compris Kurt Cobain et Nirvana, originaires de Seattle, qui lui dédièrent la chanson “Frances Farmer will have her revenge” sans pour autant mentionner son incertaine histoire). Il n’est toutefois pas interdit de considérer Frances comme une fiction forte et subversive. Un vrai film schizophrène !