Fisher King : le Roi pêcheur – Terry Gilliam

|

The Fisher King. 1991Origine : États-Unis

|

Après Brazil et Les Aventures du baron de Munchausen, deux grandes réussites mais aussi deux grosses productions qui se sont très mal déroulées pour lui, Terry Gilliam recherche un projet modeste pour lequel il n’aura pas à suer sang et eau pour imposer ses vues et grappiller un rab de budget pour palier à une gestion défaillante ou à une série d’imprévus. Avec Fisher King, il est servi : pour la première fois, il se base sur le scénario d’un autre, qu’il envisagea de respecter scrupuleusement. Ce qu’il fit globalement, avec comme plus notable exception la célèbre et majestueuse scène de la gare, où la foule se lance dans une valse. Pour autant, bien malin qui pourrait dire au premier coup d’œil que Fisher King n’a pas été conçu par Gilliam, tant il se fond dans une filmographie pourtant atypique.

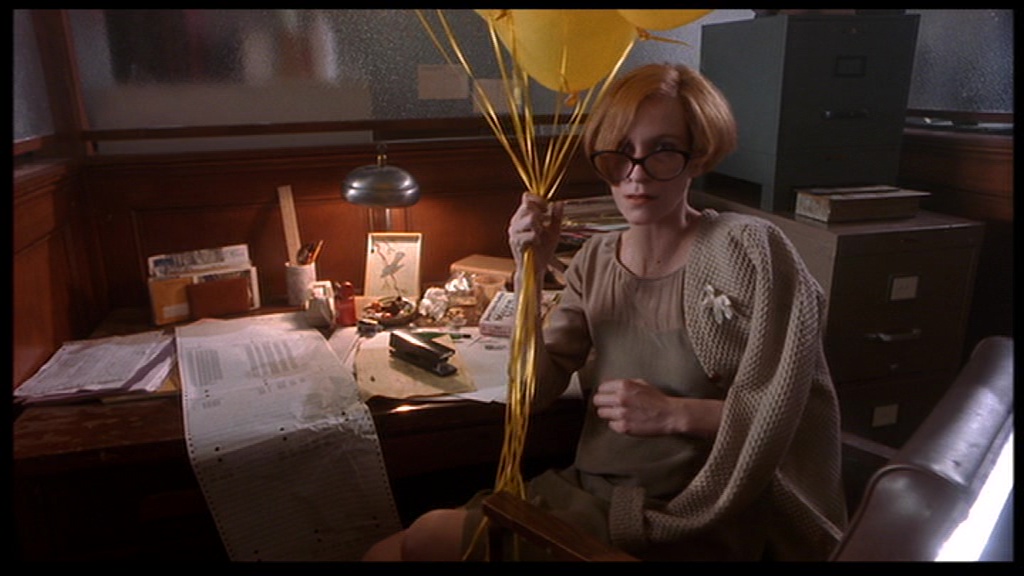

Nouvelle star de la radio new yorkaise, Jack (Jeff Bridges) est un animateur qui ne mâche pas ses mots. Ses conseils aux auditeurs sont directs et sans ménagement. Tant et si bien qu’après s’être entretenu à l’antenne avec lui, un de ses fidèles souffrant d’un complexe d’infériorité perpètre un massacre dans un restaurant avant de se suicider. Trois ans après, l’ex coqueluche des ondes est au plus bas. Il vivote aux crochets de sa copine Anne (Mercedes Ruehl), gérante d’un vidéo-club. Un soir après une énième prise de bec, ivre, Jack décide de mettre fin à ses jours. Cependant, sur la rive du fleuve dans lequel il s’apprêtait à sauter, il est victime d’une agression puis sauvé par Parry (Robin Williams), un clochard allumé se prenant pour un chevalier. Parry ramène Jack là où il vit, dans une chaufferie, et lui explique sa quête du graal, qui se trouverait dans la bibliothèque d’un riche citadin. Selon Parry, Jack serait la « personne », c’est à dire l’homme qui réussira à ramener le graal malgré l’obstacle représenté par le sinistre Chevalier rouge. Fuyant son sauveur qu’il considère comme un cinglé, Jack tombe sur le propriétaire de la chaufferie qui lui apprend que Parry est un ex professeur d’université devenu fou suite à la mort de sa femme lors du massacre dont Jack se sent coupable. C’est pourquoi l’ex animateur retournera voir Parry et trouvera dans sa folie de quoi remonter la pente tout en faisant acte de rédemption et en aidant lui-même Parry à mener à bien sa quête, qui tout autant que le graal implique la conquête de Lydia (Amanda Plummer), une jeune femme solitaire gauche et timide.

Voilà donc une histoire de chevalerie moderne avec ses passages obligés de rédemption, de romance fleur bleue, d’amitié et de saint Graal symbolique. Tout est réuni pour un film mièvre à souhait. Mais ça serait faire peu de cas des conceptions de Terry Gilliam, qui même avec peu de moyens voit bien au-delà du plat dépoussiérage des exacerbations courtoises médiévales. Jusqu’ici, tous ses films ont frayé dans un même univers, revêtu de formes différentes, mais aucun n’a sombré dans la guimauve. Le sens de l’humour de Gilliam, sa patte esthétique, son imagination et son acuité politico-sociale (toutes ces qualités culminant dans le seul Brazil, chef d’œuvre s’il en est) ont toujours réussi à transcender l’attachement au monde de la chevalerie et de son corolaire artistique, la fantasy, voire à le faire carrément oublier. Et pourtant, il a bel et bien été toujours présent. Sans se lancer dans une filmographie commentée, disons que tous ses films ont été construits dans un même moule, celui de la quête vers un idéal concret ou abstrait, que ses héros ont tous vécus des épreuves aux relents épiques, avec les apprentissages que cela suppose, et que nombreux ont été ses personnages chevaleresques, souvent voire tout le temps jusqu’à en apparaître cinglés. Le Parry de Robin Williams est de cette trempe-là, en encore plus prononcé. Le fait que Fisher King ne se déroule pas dans un univers futuriste ou onirique, contrairement à Brazil et Munchausen, permet de se rendre compte de toute la cohérence de l’œuvre de Gilliam. Parry est du même calibre qu’un Harry Tuttle ou un Munchausen, et comme pour eux, sa longue quête est une réaction face à une situation donnée : la bureaucratie pour le premier, la guerre et la destruction pour le second.

Mais étant un film plus intimiste, plus centré sur ses personnages, Fisher King base la « folie » de son chevalier sur un évènement personnel, la mort violente de sa femme. Se couper du monde comme le fait Parry, à un double niveau (social et spirituel), est une réaction quasi mystique qui n’est en rien un repli psychotique. La folie de l’ex professeur est loin d’être sinistre ou malsaine. C’est une quête spirituelle qui au contraire revêt des allures de purification face à un monde agité et dévoreur de vie. Quant au graal, ce n’est rien d’autre que l’aboutissement de cette voie, c’est l’incarnation de la paix retrouvée qui permettra à Parry de revivre normalement, ou plus exactement de naître une seconde fois en ayant digéré les épreuves. Que l’objet tant convoité soit en possession d’un homme riche n’est pas une surprise : cet homme, isolé dans sa riche demeure apparentée à une forteresse, incarne celui qui par sa rudesse est parvenu à triompher. Pour parvenir à lui dérober ce qu’il conserve égoïstement, Parry devra passer par bien des aventures, à commencer par l’opposition acharnée du chevalier rouge, incarnation de toutes les épreuves et obstacles de la vie, ce qui explique le côté grandiloquent et surchargé du personnage. Pour ce faire, Parry ne pourra être seul. Il devra se lier à d’autres « chevaliers » ayant les mêmes objectifs que lui. Bien qu’il y en ait un autre, un ancien combattant devenu fou transexuel, il s’agit bien entendu avant tout de Jack, en pleine déchéance et à la recherche de rédemption pour le massacre dont il se juge responsable. Parry est-il au courant du passif de son partenaire ? Rien ne le dit clairement, toutefois j’aime à croire que oui. Ce serait même logique. Le pardon viendrait ainsi compléter la générosité dont il fait déjà preuve, renforçant la noblesse de son caractère, et remettant les compteurs à zéro pour tout le monde.

Pour sa part, Jack doit avant toute chose accepter de se défaire de toutes les dérives de son ancienne vie. Il doit, comme l’a fait Parry, accepter de se couper des réalités pour mieux reprendre sa vie sur de toutes nouvelles bases, plus saines, dépourvues des sentiments négatifs qui l’ont conduit là où il est. S’il y est prédisposé, sans quoi il ne reviendrait jamais voir son « sauveur » après l’avoir pris pour un fou, il n’est en revanche pas persuadé du bon sens de la démarche. Mais sans jamais épouser pleinement le point de vue fantasmé de Parry, ce qui nous vaut par ailleurs la plupart des scènes comiques, il suit la route tracée par lui et qui suit l’exemple du Roi Pêcheur et de son bouffon, un conte philosophique raconté à Jack par Parry. Jack sert en fait à démontrer que la quête de Parry, loin de n’être que des élucubrations d’un fou, trouve effectivement des répercutions dans la vie « réelle ». Même au vingtième siècle, la vie peut au moins dans certaines circonstances être vécue sous le prisme de la chevalerie. Telle est la philosophie de Terry Gilliam, dont l’originalité consiste non pas à opposer la marginalité et la normalité pour mieux défendre le droit à la différence et pourfendre les esprits étroits (ce qui est l’obsession de Tim Burton, avec lequel il est régulièrement comparé) mais à prôner un mode de vie différent, afin de permettre à ceux qui ont le plus de difficultés d’affronter la vie quotidienne. Cela implique bien sûr de faire fi du qu’en dira-t-on, et là réside le principal obstacle personnel. Au contact de Parry, Jack tend non seulement à s’en affranchir mais aussi à devenir lui aussi un chevalier, puisque leur objectif commun les pousse à s’entraider mutuellement, avec désintéressement. Ainsi, sans forcément prendre au pied de la lettre les histoires de graal et de chevalier rouge, Jack agit comme Parry le fait pour lui. Il se défait de l’égoïsme et de l’insensibilité qui l’ont poussé là où il est et entreprend d’aider son ami ainsi que lui-même. L’un ne va pas sans l’autre, puisqu’en agissant ainsi il se lave de ses pêchés antérieurs et doit même avoir recours à l’assistance de Anne, sa copine dont il se fera alors plus proche (et qui elle aussi, à son niveau, peut faire figure de chevalier).

L’aide apportée à Parry par Jack prend la forme de sa mise en relation avec la solitaire Lydia, inaccessible à Parry du fait de sa timidité née d’une idéalisation excessive de cette femme rongée par la solitude. Lydia est pourtant comme lui-même et Jack un être à la vie saccagée. En se repliant sur elle-même, elle s’est déjà coupée du monde comme l’a fait Parry, sa maladresse et son manque d’assurance peuvent en témoigner. Elle et Parry, du moins le Parry « allumé » étaient donc faits pour se rencontrer. Jack joue les entremetteurs permettant à la fois de les unir, de les sauver et de se sauver lui-même. Comme dans une comédie romantique classique, à ceci près que Terry Gilliam parvient à se réapproprier ce déluge de bons sentiments en l’immergeant dans sa propre philosophie, et plus généralement dans son propre univers fait d’une mise en scène particulière, souvent à base de lentille déformante « fisheye ». Mais à bien y réfléchir, cette dernière est surtout une signature, car Fisher King reste un film modeste centré uniquement sur ses personnages n’ayant pas forcément besoin de créer un monde à la Brazil ou Munchausen. Je dirais même que nous faire partager les visions de Parry sur le chevalier rouge et ses autres visions (la valse de la gare) est un procédé à la limite du superflu, relevant de la piqûre de rappel sur les bases chevaleresques de l’intrigue et de son personnage hors normes. Visuellement, il aurait été malgré tout dommage de s’en priver.

Fait peut-être pas si anodin que ça, Fisher King joue dans la filmographie de Gilliam le rôle que joue Parry dans la vie de Jack. Un retour aux sources dans le dénuement le plus total, faisant ressortir la primauté de l’imaginaire sur les considérations plus matérielles liés aux responsabilités. Après ses deux précédents films, éprouvants, Gilliam avait très certainement besoin d’un tel film pour mieux reprendre sa carrière d’une façon apaisée. Il s’agit clairement d’une transition, qui reste loin de la flamboyance d’un Brazil ou d’un Las Vegas Parano (ses meilleurs films, respectivement pré et post Fisher King), mais qui s’apprécie pour sa modestie et pour ses évidentes connotations cathartiques.