F… comme Fairbanks – Maurice Dugowson

|

F… comme Fairbanks. 1976.Origine : France

|

Enfin libéré de ses obligations militaires, André Fragman renoue avec la vie civile. De l’eau a coulé sous les ponts et beaucoup de choses ont changé durant ce laps de temps. Sa petite amie ne l’a pas attendu et a depuis refait sa vie, désormais maman de jumelles. Étienne Lambert, un chef d’entreprise et enseignant de André pendant ses hautes études, n’a pas de meilleures nouvelles a lui annoncer. Le poste au Vénézuela qu’il lui faisait miroiter n’est plus à pourvoir. En son absence, le monde du travail a changé. Le chômage prend de l’ampleur, touchant notamment les jeunes diplômés dépourvus de toute expérience professionnelle. Néanmoins, persuadé que les choses vont se décanter, André s’accroche, continuant de rendre régulièrement visite à Étienne. En parallèle, en retrouvant ses anciens complices du théâtre en MJC, il fait la rencontre de Marie, comédienne en devenir. Le coup de foudre. Il se jette à corps perdu dans cette relation, oubliant un temps son quotidien précaire. Mais le marasme ambiant finit par le rattraper. Et son avenir bouché le rend maussade, au détriment de sa relation avec Marie.

L’année 1976 acte de grands changements pour Patrick Dewaere, à plus d’un titre. Le bon accueil public et critique reçu par Adieu poulet de Pierre Granier-Deferre l’année précédente lui permet de pouvoir enfin s’extraire de l’ombre imposante de Gérard Depardieu, que l’après Les Valseuses avait déjà projeté au firmament du cinéma français (Vincent, François, Paul et les autres de Claude Sautet) puis européen (1900 de Bernardo Bertolucci). Désormais devenu à son tour une valeur sûre aux yeux des financiers, Patrick Dewaere gagne une liberté dont il fait profiter des réalisateurs en devenir comme Claude Miller sous la direction duquel il joue dans La Meilleure façon de marcher. La même année, il retrouve Maurice Dugowson pour F… comme Fairbanks, un an après Lily aime-moi. Auteur de 5 films en l’espace de 20 ans entre 1975 et 1995, Maurice Dugowson reste méconnu du grand public. Il est issu de la télévision où il a appris son métier, notamment sur la série Les 5 dernières minutes en tant qu’assistant-réalisateur. Un médium qu’il ne délaissera jamais, y revenant régulièrement dans le cadre d’émissions tournées en direct (Droit de réponse et Taxi) ou en participant à l’anthologie policière Série noire pour laquelle il réalisera deux épisodes. Avec ce second film, Maurice Dugowson prolonge les motifs de son premier film, un chassé-croisé amoureux sur fond de crise sociale, qu’il réduit cette fois-ci à un unique couple. Outre Patrick Dewaere, il fait appel à Miou-Miou, qui tenait un petit rôle dans Lily aime-moi. Une évidence quand on connaît leur histoire commune mais qui aurait pu coûter cher au film puisque au moment du tournage, le couple était séparé. En bons professionnels, et par respect pour la parole donnée, ils ont tous deux maintenu leur engagement bien que le scénario contient de quoi les échauder. La relation agitée entre Marie et André agit pour eux comme un douloureux rappel, un condensé de leur vie sentimentale.

Pour intrigante qu’elle puisse paraître, la mention de la star du muet Douglas Fairbanks dans le titre du film revêt une portée allégorique. La trajectoire de Douglas Fairbanks a en quelque sorte suivi celle des États-Unis, l’avènement du parlant à partir de 1927 marquant son déclin comme le krach boursier 2 ans plus tard ébranlera sérieusement et durablement le pays, l’entraînant dans La Grande Dépression. Aux yeux d’André Fragman, Douglas Fairbanks représente un idéal, un héros de jeunesse. Et le souvenir de beaux moments passés en compagnie de son père projectionniste, qui lui projetait ses films rien que pour lui dans le salon de leur appartement. En somme, Douglas Fairbanks lui rappelle une période à l’avenir radieux où tout lui semblait possible, jusqu’à trouver du travail dans sa branche à l’issue de son service militaire. Sauf qu’entre-temps, le monde a connu le premier choc pétrolier et ses conséquences néfastes sur l’économie. Le retour dans la vie civile de André s’effectue dans un contexte délétère où le taux de chômage a grimpé en flèche. Il est parti en tant que fleuron de la nation, il revient en tant que monnaie négligeable. Du fait de son inexpérience, il ne vaut plus rien sur un marché du travail aux opportunités tellement rares qu’il exige des candidats de pouvoir être opérationnel immédiatement. Ce marché du travail, il revient à Michel Piccoli de l’incarner. Il interprète Étienne Lambert, un ingénieur en chef dont l’entreprise vient de s’installer au 15e étage d’un building du nouveau quartier d’affaires de La Défense. Un homme particulièrement antipathique qui ne cache pas son ennui face aux demandes réitérées d’André. Ni sa suffisance lorsqu’il s’agit d’évoquer tous ces besogneux avec qui il daigne partager les transports en commun pour se rendre dans sa tour d’ivoire. André ne semble pas s’en apercevoir. Ou du moins feint de ne pas s’en apercevoir. A ce moment précis de son existence, Étienne Lambert représente son seul sésame vers la vie active. En tout cas celle pour laquelle il a été programmé. De leurs échanges émergent néanmoins des divergences de vue, notamment sur la question environnementale. Étienne s’en désintéresse du fait du trop grand coût que ces considérations viendraient à engendrer pour ses usines, arguant que leur importance au sein de la vie économique des régions où elles sont implantées prévaut. André, quant à lui, souhaiterait concentrer ses efforts sur ce point, ne trouvant pas incompatible les contingences économiques et environnementales. Un sujet plutôt rare pour l’époque que Maurice Dugowson se contente d’évoquer mais qui contribue à faire de F… comme Fairbanks un instantané très juste de la France des années 70. Les idéaux pèsent de peu de poids face à la réalité du monde du travail de cette société en pleine mutation. André Fragman l’apprend à ses dépens et se prend un mur. Vivre d’expédients, très peu pour lui. Ses tentatives pour trouver du travail se soldent par des échecs, lui valant régulièrement un retour à la case départ, chez son père. Un paternel qui a su, lui, trouver l’amour et, surtout, le garder.

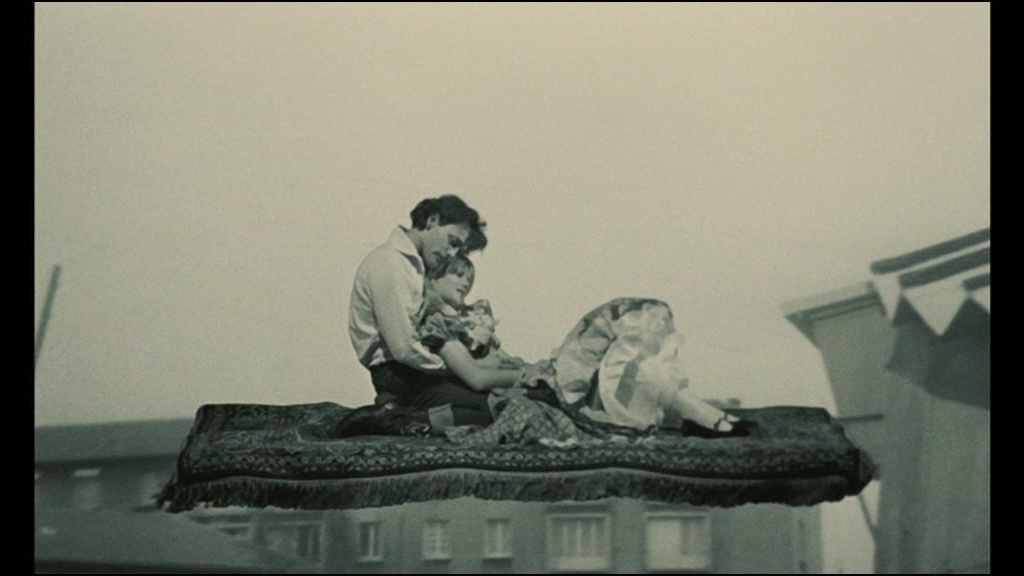

Selon la formule consacrée, l’armée ne devait-elle pas faire de ce jeune appelé un homme ? Mais peut-on vraiment devenir un homme sans avoir vécu ? Loin d’être rentré dans le rang, André est toujours à son retour ce jeune homme fougueux et un peu rêveur qui n’a pas encore été vraiment confronté aux aléas du quotidien. Ses premiers réflexes consistent à renouer avec la vie que l’appel du drapeau avait interrompue, et s’aperçoit que pour ses amis, bien des choses ont changé. Lui est resté le même. Il a donc un train de retard, vit chez son père et passe le temps comme il le peut. Faire la cour à Marie revient à s’occuper l’esprit. Une manière de renouer avec un cérémonial un peu perdu de vue durant son incorporation. Elle-même s’en amuse, pas franchement portée sur les histoires sérieuses. De fait, leur relation démarre dans la fantaisie (la balade en barque ; le trajet effectué en décapotable, lui la tête engoncée dans sa capuche et chantant à tue-tête). Et dans lc domaine, André n’est jamais loin d’en faire trop. Il va jusqu’à se hisser à la fenêtre de sa chambre pour l’inviter à sortir. Un geste que n’aurait pas renié Douglas Fairbanks lui-même. Sauf que cette débauche d’énergie tient du pis-aller. A force de voir les portes se fermer devant lui, André accuse le coup, s’assombrit et s’éloigne de Marie. Ce n’est pas qu’il ne l’aime plus – car l’amour a fini par toquer à leur porte – mais qu’il ne se sent pas à la hauteur. La vie de bohème à ses limites qu’il semble avoir atteintes. Le jeune homme gonflé à bloc et un peu hâbleur du début a pris du plomb dans l’aile. Comme le soulignait Patrick Dewaere en entretien, André est un personnage que tout diminue. Et qui va au bout de sa logique destructrice lors d’une scène éreintante et suffocante que le comédien aura demandé à ne faire qu’une fois tant il y met toute son énergie. Cette scène, c’est l’irruption de la réalité dans la fiction (André fait un esclandre en pleine représentation théâtrale devant un public médusé). Le doux et gentil André se fait soudain ogre, prêt à tout casser pour parvenir à ses fins : convaincre Marie de partir avec lui. Un acte fou, dérisoire, qui montre à quel point il a perdu pied. La vie, ce n’est pas du cinéma. Il ne suffit pas au héros de se pointer pour que la femme le suive. Sous son air indolent Marie est une femme de caractère. A la différence d’André, elle sait ce qu’elle veut, elle sait ce qu’elle aime. A la différence d’André, elle a encore des rêves. Lui n’a que des images de fiction auxquelles se rattacher. Leur envolée fantasmée sur un tapis volant, à la manière de Douglas Fairbanks dans Le Voleur de Bagdad de Raoul Walsh, conclut le film sur une note douce-amère qui ne trompe personne. La grisaille est de mise et l’horizon bouché. André tire sa révérence. Rideau.

Pas le plus cité de la filmographie de Patrick Dewaere, F… comme Fairbanks constitue un beau résumé de l’acteur, et de l’homme, qu’il a pu être. Son engagement jusqu’au-boutiste, sa sensibilité, son espièglerie, tout est là. Le film se donne à voir comme un morceau d’intimité arraché au livre de sa vie, mais pas seulement. Plus encore qu’avec son premier film, Maurice Dugowson se montre en prise avec son époque, s’appuyant sur le réel pour distiller sa petite musique faite de petits riens. Il dépeint une société malade qui en vient à tuer les rêves dans l’oeuf. Il n’y a plus de place pour l’imaginaire, semble t-il nous dire, la nouvelle génération se retrouvant contrainte d’aborder l’avenir la peur au ventre.