Carrie – Brian De Palma

|

Carrie. 1976Origine : États-Unis

|

Élevée dans le fanatisme par une mère chrétienne fondamentaliste, Carrie White est une adolescente renfermée et tenue à l’écart des préoccupations de son âge. Ce qui explique qu’elle soit la tête de turc de ses camarades de lycée. Sa vie bascule le jour où elle connait ses premières règles dans la douche, après le cours de sport. N’ayant aucune idée de ce dont il s’agissait, elle s’est tournée vers ses camarades qui en ont profité pour la railler au-delà de toute mesure. Renvoyée chez elle, sa mère juge que le péché est sur elle et qu’elle doit plus que jamais faire acte de contrition. Seule à amener un peu de compassion à Carrie, Miss Collins, la prof de sport, qui remonte sérieusement les bretelles aux camarades de classe de Carrie. Menacées de ne pouvoir assister au bal de fin d’année, elles ne sont finalement que condamnées à des heures de retenue. La plupart des filles font profil bas. Une seule affiche un repentir sincère : Sue, qui demande à son propre petit ami Tommy d’emmener Carrie au bal. Et une autre est bien décidée à se venger de Carrie : Chris, qui avec son copain Billy prépare une vengeance qui prendra la forme d’une humiliation ultime au fameux bal. Or, Carrie a récemment fait preuve de capacités télékinésiques, particulièrement actives lorsqu’elle se sent oppressée.

Rencontre d’un réalisateur du nouvel Hollywood et d’un jeune auteur prometteur, Carrie n’a plus besoin d’être présenté. Pour ce texte, je ferai donc comme si le lecteur avait déjà vu le film. En plus d’être connu et reconnu, d’avoir glané des récompenses diverses ou même avoir été simplement nominé aux Oscars -fait rare pour un film labellisé « horreur »-, Carrie a permis non seulement de faire connaître le nom de Stephen King (lequel doute encore que sa carrière aurait pu décoller sans ce coup de projecteur) mais aussi d’initier la vague d’adaptations de ses œuvres, qui pour une petite dizaine d’années ont été récupérées par des réalisateurs confirmés ou en passe de l’être (Stanley Kubrick, George A. Romero, John Carpenter, David Cronenberg… et même Tobe Hooper, dont la carrière n’avait pas encore déçu les espoirs placés en lui après son premier film). De Palma a donc livré un film séminal et s’est imposé comme une valeur sûre, artistiquement et commercialement. Ce qui était loin d’être gagné, puisque Carrie présentait au moins deux handicaps : d’une part le fait qu’il s’adresse majoritairement à un public jeune, ce qui généralement veut dire qu’il lui sera plutôt dur d’être perçu au-delà de la niche visée, et d’autre part de s’inscrire en opposition aux récents succès du cinéma d’horreur, portés soit par un surnaturel à connotation diabolique (L’Exorciste, La Malédiction) soit par leur violente radicalité (Massacre à la tronçonneuse, les zombies de Romero).

Malin, De Palma a su manier habilement ce que lui fournissait l’œuvre de Stephen King pour intégrer harmonieusement à son film des éléments qui permettent de l’inscrire dans l’air du temps sans pour autant le contraindre à prendre une direction non souhaitée. Pour le versant surnaturel, il y a bien entendu la télékinésie qui est loin d’être au cœur du film et qui est avant tout conçue pour symboliser l’extrémité du désespoir de Carrie White. Dans Rage du même Stephen King, le héros prenait les armes et faisait une tuerie dans son lycée. Ici, l’argument fantastique permet de faire davantage dans le symbolisme tout en conservant la même idée de revanche dictée par la haine. Il se retrouve complété par l’esthétique gothique de la maison des White, dominée par les sinistres bibelots christiques (comme le crucifix dans le placard où Carrie est enfermée pour ses contritions) et par la figure démente et mystique de la mère de famille. Question violence brute, il y a évidemment le bal final qui est devenu anthologique et qui a permis aux distributeurs de tous poils de faire passer Carrie pour un sommet horrifique (il n’y a qu’à voir l’affiche ou le titre français : Carrie au bal du diable). Pour ce qui est de savoir dépasser le public adolescent ou fraichement adulte, De Palma le fait en ayant une attention toute particulière au martyr de Carrie, ce qui veut dire que les camarades de classe ne sont pas de vulgaires branleurs de séries B (comme il y en a par exemple dans le slasher Le Jour des fous ou dans Toxic Avenger) et que la mère est bien trop inquiétante pour être prise pour un stéréotype (malgré ce qu’en dit son interprète Piper Laurie, qui considère le film comme une comédie noire et qui se marrait comme un bossu pendant le tournage). Par conséquent, le film incite aussi bien les étudiants à réfléchir sur leurs propres actes que les parents à se poser la question de l’impact social donné par leur éducation. Et incidemment, les jeunes sont amenés à considérer le rôle de la vie privée dans l’étrangeté de leurs camarades et les parents à se mettre à la place de leur progéniture dans la vie au quotidien. Tout cela sans en avoir l’air, simplement en ayant pris soin de garder Carrie comme l’élément central du film appelant non seulement à la compassion mais aussi à la compréhension. Tout ce qui tourne autour d’elle, y compris ces thèmes, est pour ainsi dire secondaire. Sans quoi De Palma aurait versé dans le moralisme.

Carrie est avant tout l’histoire d’un long martyr, entrecoupé par un apparent sauvetage aux allures de conte de fée qui s’interrompt très violemment pour replonger dans la misère. Et cela commence dès la scène -célèbre elle aussi- de la douche. La première du film, qui cerne d’emblée la personnalité de Carrie : là où toutes les autres filles sont fières de leur corps athlétique et se sentent libres, elle s’isole dans son coin. Physiquement, elle est frêle, n’a aucune conscience de sa féminité et donc, contrairement aux autres, elle n’est pas en mesure de l’affirmer. Le retard de ses règles fait déjà d’elle une anormalité, et l’ignorance de leur existence achève d’en faire une paria. La situation est d’autant plus humiliante qu’elle se produit sans aucune intimité, face à des camarades malveillantes. Par la suite, non seulement il n’y a pas de réconfort (Miss Collins, la prof de sport, est trop occupée à faire la police et à renvoyer Carrie chez elle, et le proviseur du bahut rechigne visiblement à traiter ce genre de problème, d’autant qu’il ne sait même pas placer le bon nom sur l’élève à défendre) mais il y a une nouvelle vexation de la part de la mère, pour laquelle les menstruations sont une punition du « péché de sang » que Carrie aurait donc forcément commis. Ce début de film qui voit Carrie tomber de Charybde en Scylla est très fort, démontrant que la jeune femme est écrasée par deux forces contradictoires (les élèves et la mère) qui se nourrissent l’une de l’autre pour l’oppresser de plus en plus fort. La limite entre vie privée et vie publique est absolue, mais les deux sont tout aussi néfastes, tant et si bien que Carrie est absolument démunie.

Tout de même, l’origine de tout reste la mère, coupable de ne pas avoir préparé sa fille à la vie en société. Elle s’est efforcée de la préparer à une vie de privation et de souffrance, pour une raison qui sera explicitée à la fin du film et que l’on pourrait résumer en disant qu’elle voit Carrie comme le fruit du péché qu’elle a elle-même commis. Maintenir Carrie dans ce qu’elle considère être la voie du Seigneur est donc combattre son propre péché. A ses yeux, sa gamine doit donc être privée de toute liberté et de toute société. Elle a inculqué en elle la soumission. Il ne faut alors pas s’étonner de la différence qu’elle affiche avec les autres filles de la classe, même si cela n’excuse en rien le comportement de celles-ci, qui au contraire sont dans l’âge de l’égocentrisme et de l’affirmation de soi. La télékinésie est la seule porte de sortie de Carrie, du moins jusqu’à ce que Miss Collins, puis Sue et Tommy ne se décident à l’aider en lui offrant un début d’intégration à la société. Pour cela, elle doit d’abord imposer des barrières à sa mère pour la première fois de sa vie et le choix est difficile. C’est un saut dans l’inconnu, qui s’il est fait rendra impossible tout retour en arrière (sa mère ne pourra voir cette désobéissance autrement que comme le triomphe du diable). La période de réflexion est une petite zone creuse au sein du film, que De Palma occupe en isolant chaque groupe de personnages. Chris et Billy trament leur fameux méfait, Sue et Tommy avancent sur des œufs, Miss Collins prépare Carrie. Et c’est dans une grande gaucherie que Carrie fait ses premiers pas au bal. Petit à petit elle progresse et De Palma de transformer cela en conte de fée à l’aide du décor tout en paillettes et en étoiles qui constitue la salle de bal. La rupture intervient au paroxysme de cet instant qui se veut magique, et s’annonce au spectateur en amont. L’intensité dramatique se fait écrasante, annonçant en un sens la fameuse scène de l’escalier (empruntée à Eisenstein, mais quand même) des Incorruptibles. Le massacre du bébé et l’humiliation publique de Carrie étant deux épées de Damoclès du même acabit.

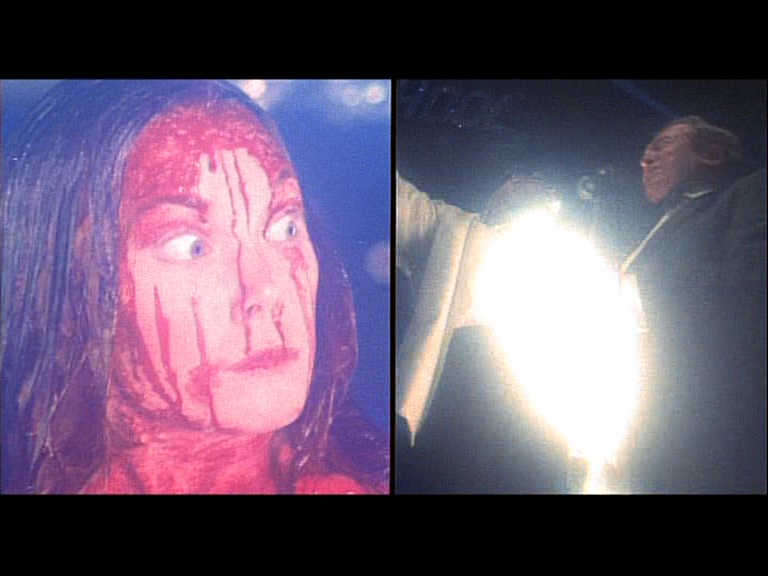

Nous voilà donc rendus à la fameuse vengeance, un enfer en opposition radicale avec la féérie qui l’a précédée. Mais avant, pendant un court instant, De Palma a laissé un bref silence (la stupeur générale et la gêne de Carrie) embrayant sur le point de vue de la victime qui va bientôt devenir bourreau. Le plan devient alors kaléidoscopique, irréel : persuadée qu’elle est d’être au centre de toutes les moqueries, elle imagine alors être pointée du doigt par toute l’assemblée hilare, y compris Miss Collins. Ce qui est faux, mais la lucidité n’est plus de mise et Carrie se rappelle l’avertissement de sa mère lui prophétisant que tout le monde finirait par se moquer d’elle. A ce moment là, Carrie est paradoxalement libérée, mais pas dans le sens escompté. Elle a franchi le seuil de sa tolérance et laisse libre court à la haine qu’elle avait contenue. Pour dépeindre cet enfer, De Palma utilise tout le brio de sa mise en scène. Cela démarre par un split-screen dans lequel d’une part figure Carrie, ensanglantée, qui a perdu toute expression et d’autre part les projecteurs qu’elle fait griller, plongeant la salle dans une lumière rouge infernale qui n’attend plus que l’arrivée des flammes. C’est la seconde étape de sa vengeance, et le split-screen sera là encore utilisé, en alternance avec des plans larges. Magnifiques sont ces plans où Carrie, devenue plus ou moins démoniaque (par comparaison, on peut considérer que si elle fut un ange au début du bal elle a été déchue dans cette seconde partie) marche lentement devant les flammes tandis que la foule brûle et subit divers outrages. Extrêmement imaginatif dans son rôle de metteur en scène, De Palma a recours à toutes sortes de plans pour cerner la panique et le chaos qui règne dans cette pièce où Carrie a clos toutes les issues. C’est un vrai massacre, une scène humainement d’autant plus dure que l’on ne peut ni cautionner ni condamner Carrie, tout comme on ne peut se réjouir du carnage aveugle d’une foule dont tous les individus sont mis dans le même panier. Le dégoût de l’humanité s’est ainsi exprimé, et Carrie peut donc aller rejoindre sa mère qui voulait justement l’empêcher d’être humaine (au passage, elle va rencontrer Chris et Billy dans une scène qui aurait été dispensable, seule ombre au tableau de l’emballement final). Elle aussi rejettera Carrie. Laquelle n’aura donc au final jamais trouvé d’échappatoire nulle part, l’entrée à la normalité lui aura toujours été refusée, avant ou après le bal. Dépourvue de toute autre issue, Carrie retournera l’argument religieux contre sa mère et fera d’elle l’exacte réplique du saint crucifié et lacéré qui trône dans le placard à contrition. Tout comme elle avait fait du bal de promotion, le grand évènement de ses camarades, leur tombeau. Jusqu’au bout Carrie White aura été un martyr, et son sort est d’autant plus triste que contrairement aux saints chrétiens elle n’est morte pour aucune cause, juste parce qu’elle fut toujours rejetée. Mais sa vision a aussi été biaisée et elle a frappé indistinctement, ce qui conduit le spectateur (et Sue, seule survivante) à avoir un jugement incertain à son égard.

De Palma ne reviendra plus au film d’épouvante et avec le sens de la réalisation qui est le sien ira se frotter longuement au thriller hitchcockien. On ne peut qu’être un peu déçu que ce choix de carrière l’ait cantonné dans un genre bien particulier, finissant par tourner en rond et à perdre l’inspiration alors qu’entre Carrie et Phantom of the Paradise il venait de démonter qu’il pouvait être un touche-à-tout et qu’il était parfaitement capable de mettre son talent au service de films riches et de genres variés. Après, peut-être les jugeait-il trop impersonnels et qu’il ne les a jamais considérés que comme des marche-pieds pour ce qu’il avait en tête. Bien qu’elle ne soit pas dénuée de faits d’armes, sa carrière laissera malgré tout toujours un goût d’inachevé.

Bonjour,

Un film qui brasse beaucoup d’émotions, de sentiments contradictoires et d’éléments qui s’opposent comme la musique, la frontière entre le bien et le mal… Je n’ai pas été gêné par la scène de l’accident de voiture, malgré la série de tonneaux ( c’est un élément qui est dans le roman de Steven King). Elle vient clore le massacre final, et puis, les coupables méritaient bien cela.

Je suis fasciné par la quasi absence de dialogues entre le moment où Carrie se lève pour se diriger vers la scène (début du ralenti) et le monologue de la mère. Je trouve que l’absence de dialogues renforce la puissance des images. Et puis toutes ces bougies dans la maison, un hommage aux personnes décédées dans l’incendie?