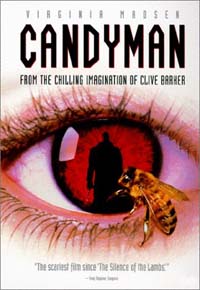

Candyman – Bernard Rose

|

Candyman. 1992Origine : États-Unis

|

Le Candyman (Tony Todd) est un croque-mitaine né il y a un siècle environ, et qui à l’origine fut un gentil noir ayant socialement réussi, mais ayant mis enceinte la fille d’un de ses employeurs (il était peintre). La populace de l’époque le traina alors jusqu’à Cabrini Green, qui allait devenir un ghetto de Chicago, pour lui scier la main droite et le laisser à la merci des abeilles vivant non loin de là. Un siècle plus tard, sa légende est née, et la rumeur dit que si l’on prononce cinq fois le nom de Candyman devant un miroir, il apparaîtra pour vous en faire baver à l’aide du crochet qui remplace sa main coupée. C’est sur cette légende urbaine qu’enquête Helen Lyle (Virginia Madsen), une doctorante qui plongera au cœur de Cabrini Green, dans l’antre du Candyman, permettant ainsi à celui-ci de se manifester. Car c’est en effet en continuant à être présent dans les esprits que le Candyman peut survivre. L’histoire se compliquera encore davantage, puisque le Candyman verra dans Helen la réincarnation de son amour passé.

Bernard Rose, le réalisateur anglais de Paperhouse, et Clive Barker, le célèbre écrivain tout aussi anglais à qui l’on doit Hellraiser, partent ensemble pour les États-Unis pour faire leur Candyman, un film de « boogeyman » se démarquant volontiers de toute la récente vague de slashers, alors en sommeil, pour verser dans une optique plus onirique, plus romantique, mais aussi plus sociale. De bonnes intentions, assurément. Mais le problème est qu’à force de vouloir trop en faire, Bernard Rose sombre dans les mêmes travers qui avait déjà terni son pourtant inventif Paperhouse : il se met en tête une nouvelle fois de faire coûte que coûte de son film une œuvre triste, lente et lyrique. Sa musique se réduit à quelques notes de piano obsédantes à force d’être employées. La construction même du film est morose et les minutes défilent lentement, calmement, à peine troublées par un emploi exagéré d’images subliminales ou de séquences parfois très gores (un gamin s’étant fait éventrer dans des chiottes miteuses). Rose se veut donc solennel, tragique, et il n’est pas tendre avec son héroïne, à qui le Candyman s’arrange pour faire porter le chapeau de ses meurtres afin de l’aliéner socialement et la faire dériver mentalement vers la schizophrénie. Il cherche à la faire venir à lui, puisqu’elle semble être la réincarnation de la femme pour laquelle il fut laissé mort. Leur union permettrait de rajouter un élément de plus à la légende Candyman, et de ne pas être oublié.

Le réalisateur, quoi qu’il se défende de toute influence, marche pourtant sur les pas du Freddy des Griffes de la nuit : la folie remplace ici les rêves, mais les apparitions du Candyman, cauchemardesques et se fondant avec la réalité jusqu’à complètement désarçonner l’héroïne, sont là pour en témoigner, sans parler de la nécessité pour le croque-mitaine de ne pas être oublié par la civilisation. Mais, l’histoire se voulant bien plus riche, Rose y rajoute tout un tas d’ingrédients (la prédominance de la peinture, l’histoire du miroir, l’enfant enlevé, les meurtres historiques du Candyman, l’adultère du mari de Helen) qui ont pour conséquence d’embrouiller le film excessivement, lui donnant même, conjointement avec le lyrisme urbain exacerbé, des allures plutôt prétentieuses. Le propos social du film est lui-même assez confus, et au bout d’un certain temps on ne parvient plus trop à suivre son raisonnement. Il est acquis que le film traite de la rancœur des habitants des quartiers pauvres, principalement des noirs, ghettoïsés. Mais le point de vue adopté, celui de Helen, est tout de même largement douteux : elle se rend en début de film à Cabrini Green comme si elle partait à un safari au milieu de sauvages cannibales. Elle, l’étudiante friquée, en compagnie d’une amie, va donc craintivement dans cette zone de non droit, où elles risquent fort de se faire embêter par la faune locale. En effet, ça ne rate pas : à peine leur voiture garée, elles sont prises à partie par une bande de jeunes noirs qui ne les lâcheront que lorsqu’ils se mettront à croire qu’elles sont de la police. Plus tard, Helen, de retour dans le quartier, se fera attaquer par une bande de loubards se faisant passer pour le Candyman. Le reste des habitants se compose d’un orphelin et d’une mère de famille qui, tiraillée par sa peur du Candyman, ose à peine sortir de chez elle. Rose n’est certes pas raciste, il met en évidence l’aliénation des lieux et de ses habitants, mais il pose un regard franchement très bourgeois sur cette cité au cœur de laquelle on trouve, au milieu des graffitis, l’antre du Candyman (le regard étant celui de son héroïne, mais aussi le sien, puisque dans une interview accordée à Mad Movies dans leur numéro 81, il déclare qu’ « aucun film fantastique ne peut provoquer une peur aussi intense que celle que l’on ressent en se risquant quelques minutes dans certaines cités », et il avoue même avoir tourné à Cabrini Green « avec la protection de la police »).

Ce Candyman, socialement, n’apparaît pourtant pas vraiment comme le représentant du mal-être. Son objectif est personnel, et l’évènement qui lui a donné naissance a certes à voir avec sa couleur de peau, mais pas avec son milieu social. Dès lors, si ce n’est pour lui donner un environnement certes plutôt inquiétant (son repaire dans un appartement abandonné de l’immeuble), quel était réellement le besoin d’insister sur la nature urbaine de sa légende ? J’avoue ne pas avoir bien saisi ce que cherche à dire Bernard Rose. Candyman aurait gagné en clarté à ne pas se vouloir si élaboré, si mystérieux (les dialogues récités par le pourtant bon Tony Todd sont d’une lourdeur infinie) et si radical envers son héroïne (ses péripéties deviennent assez ridicules, entre son arrestation, son internement, son évasion, son retour à la maison, son départ chez Candyman etc…). Le « boogeyman » avait pourtant un joli potentiel. Voici l’exemple type du film d’horreur réalisé par un homme ayant la volonté de faire respectabiliser le genre en lui donnant des allures intellectualisantes et symboliques. Avec des qualités, d’accord, mais surtout avec pas mal de défauts.